Entstehung eines neuen Sonnensystems

Rainer Kayser und Redaktion

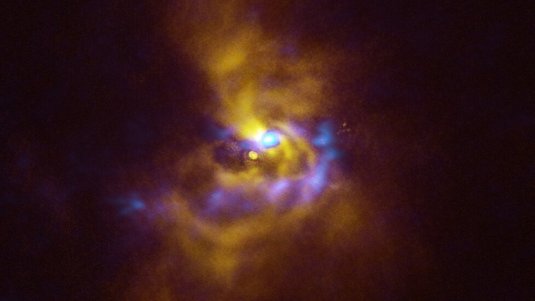

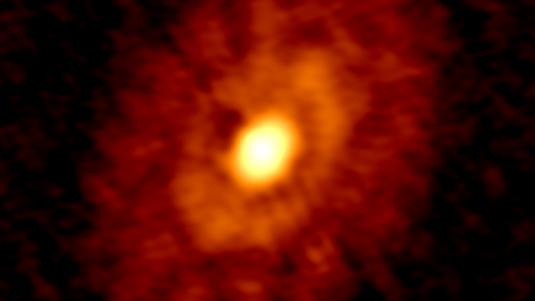

ALMA(ESO/NAOJ/NRAO)/M. McClure et al.

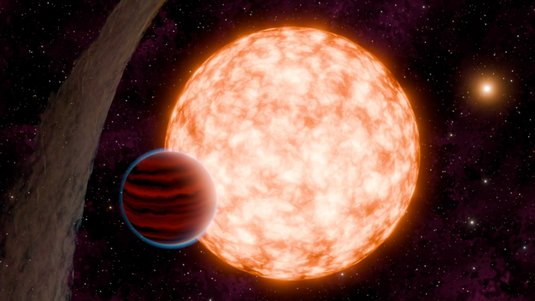

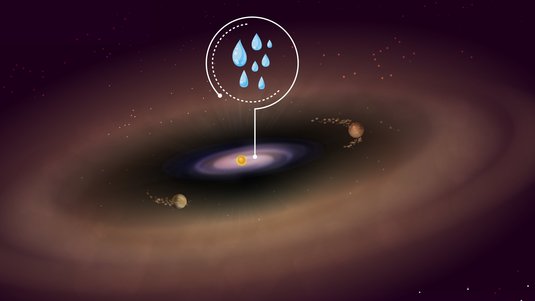

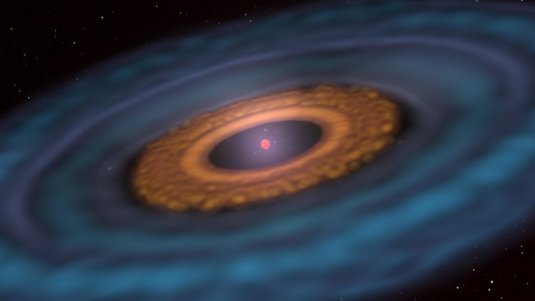

Er ist über 1300 Lichtjahre von uns entfernt: der Stern HOPS-315. Und um ihn fangen gerade Planeten an zu entstehen. Das zeigen Beobachtungen mit dem James-Webb-Weltraumteleskop und der Teleskopanlage ALMA in Chile. Wie die Messungen zeigen, bilden sich in einer Gasscheibe um den Stern erste Kristalle aus Siliziummonoxid – Grundbausteine für Gesteinsplaneten. Damit gewinne man erstmals Einblick in die früheste Phase entstehender Planeten, so Forschende im Fachblatt „Nature“.

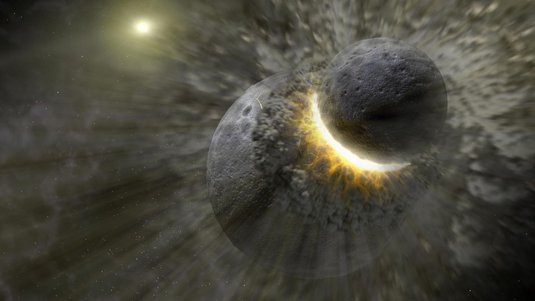

Bereits in vielen Gasscheiben um junge Sterne haben Astronominnen und Astronomen Hinweise entdeckt, die auf Planeten in ihrer Entstehung hinweisen. Doch die allererste Phase, in der sich die ersten festen Stoffe in der Scheibe bilden, blieb bislang verborgen. Es gab lediglich theoretische Modelle und Computersimulationen, die zeigen, was in dieser Phase passieren müsse. Demnach verdichten sich Kristalle zu immer größeren Gesteinskörpern und bilden schließlich die Vorläufer von Planeten: Planetesimale. Wenn diese kilometergroßen Himmelskörper mit anderen Gesteinsbrocken zusammenstoßen und verschmelzen, entstehen dann Gesteinsplaneten wie die Erde oder die Kerne großer Gasplaneten wie Jupiter.

Noch nie zuvor beobachtete Phase der Planetenentstehung

Hinweise auf die frühe Entstehungsphase hat Melissa K. McClure und ihrem Team nun der Stern HOPS-315 geliefert. Er ist vergleichbar mit der jungen Sonne vor gut 4,6 Milliarden Jahren: wenige hunderttausend Jahre alt und damit selbst noch in der Entstehung. Dementsprechend sind auch Planeten in der Umgebung des Sterns noch am Anfang ihrer Geschichte. Ihre frühe Entwicklung lässt sich also um den jungen Stern besonders gut beobachten. In dessen Nähe sind McClure und ihr Team nun mit dem James-Webb-Teleskop auf infrarote Strahlung gestoßen, die auf Siliziummonoxid hindeutet – sowohl als Gas als auch als Kristalle.

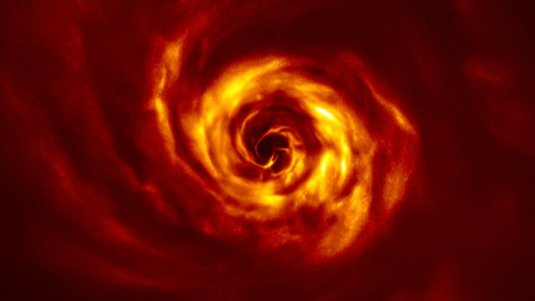

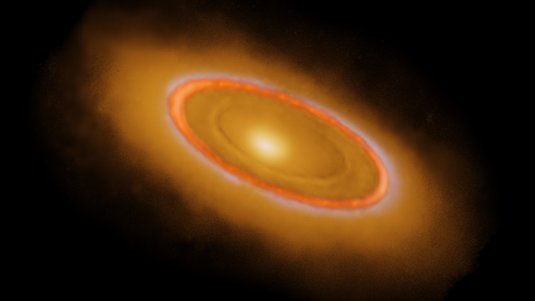

Um herauszufinden, woher diese Strahlung genau kommt, nahm das Team den Stern und seine Umgebung mit ALMA ins Visier. Mit 66 Antennen auf einem in 5000 Metern Höhe gelegenen Plateau der Atacamawüste in Chile liefert die Anlage hochaufgelöste Bilder. Wie die Aufnahmen zeigen, stammt die Strahlung aus einer Region, die 2,2-mal so weit vom Stern entfernt ist wie die Erde von der Sonne. Dass dort Siliziummonoxid sowohl als Gas als auch als Kristall vorliegt, zeige, dass die Kondensation, also die Verfestigung, von Siliziummonoxid offenbar gerade erst begonnen habe, betonen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler – ein Prozess, der noch nie zuvor in einer protoplanetaren Scheibe beobachtet worden sei.

Wenn Sie Videos von YouTube anschauen, werden Daten an YouTube in die USA übermittelt.

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Datenschutzseite.

Quelle: https://www.weltderphysik.de/gebiet/universum/nachrichten/2025/planeten-entstehung-eines-neuen-sonnensystems/