Neutrinonachweis am Kernreaktor

MPIK

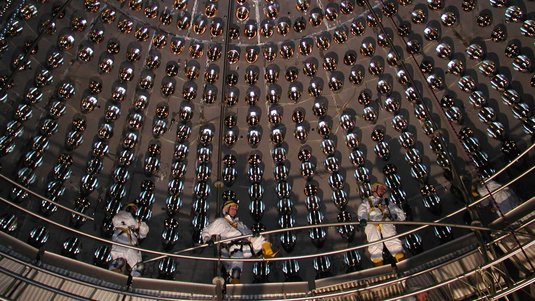

Kontinuierlich durchqueren unzählige Neutrinos unbemerkt unseren Planeten – alleine durch einen Daumennagel fliegen sekündlich 70 Milliarden von ihnen. Die fast masselosen Teilchen reagieren extrem selten mit anderer Materie und sind daher schwer zu detektieren. Seit dem ersten Nachweis im Jahr 1956 werden Neutrinos mit riesigen Detektoren wie dem IceCube-Observatorium in der Antarktis oder der Anlage KM3NeT im Mittelmeer untersucht. Doch nun wies eine Forschungsgruppe mit einem viel kleineren Detektor aus vier insgesamt vier Kilogramm schweren Germaniumkristallen Antineutrinos nach. In der Fachzeitschrift „Nature“ berichtet sie über den Erfolg, der die Tür zu einer neuen Ära der Neutrinophysik öffnen könnte.

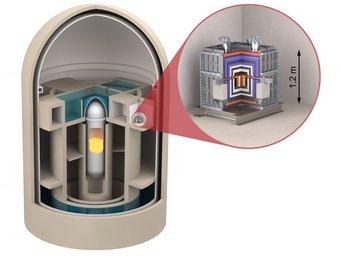

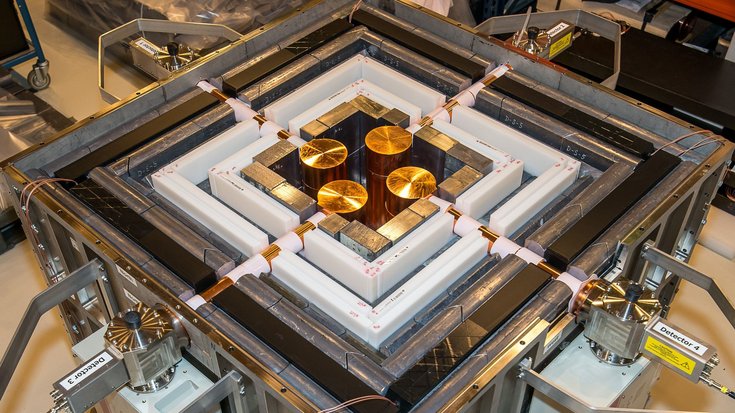

Der Nachweis gelang dem Team um Christian Buck vom Max-Planck-Institut für Kernphysik in Heidelberg mit dem sogenannten CONUS+-Detektor – eine Abkürzung für Coherent Neutrino Nucleus scattering, auf Deutsch: kohärente Neutrino-Kern-Streuung. Er befindet sich nur 20,7 Meter entfernt vom Reaktorkern des schweizerischen Kernkraftwerks in Leibstadt. Während des Betriebs entstehen durch die Kernspaltung und den Zerfall des Uranisotops U238 Abermilliarden Neutrinos und Antineutrinos. Diese treffen dann auf Germaniumkristalle, das Kernstück von CONUS+. Dabei kommt es zur sogenannten kohärenten elastischen Antineutrino-Kern-Streuung: Antineutrinos prallen gewissermaßen ab, streuen und übertragen nur einen winzigen Impuls auf die Germaniumatome – vergleichbar mit einem Tischtennisball, der auf ein Auto trifft und einen kaum messbaren Stoß auf das Auto ausübt.

Rund 400 gestreute Antineutrinos aus dem Reaktor

Der Stoß lässt die Germaniumkristalle wärmer werden und erzeugt Elektron-Loch-Paare in den Kristallen – ein Prozess, den auch Sonnenstrahlen in Solarzellen auslösen. Mit den hochempfindlichen CONUS+-Detektoren ließ sich nun die Energie für diese Prozesse messen. So wiesen die Forschenden etliche Antineutrinos über eine lange Zeit nach. Bei der Streuung am Detektor verhalten sich Antineutrinos und Neutrinos jedoch gleich – sodass die Messung auch auf Neutrinos schließen lässt.

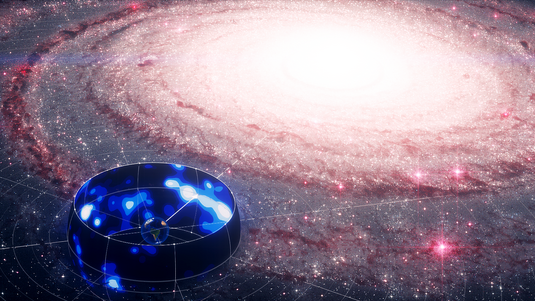

Um herauszufinden, wie viele Antineutrinos tatsächlich aus dem Reaktor stammen, und um nur diese zu untersuchen, führten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die gleiche Messung nicht nur bei laufendem, sondern auch bei abgeschaltetem Reaktor durch. Denn Neutrinos erreichen uns auch von der Sonne und von Sternexplosionen im Weltall – und zwar zuhauf. Diese Teilchen ließen sich durch den Vergleich der Daten herausrechnen. Zudem schirmten zahlreiche Schichten aus Blei und Kunststoff den empfindlichen Detektor vor störender kosmischer Strahlung ab.

Innerhalb von 119 Tagen zwischen November 2023 und Juli 2024 wiesen Buck und sein Team rund 400 Streuereignisse nach – ein Ergebnis, das zu theoretisch berechneten Werten passt. „Wir haben damit erfolgreich die Sensitivität des CONUS+-Experiments und die Fähigkeit zum Nachweis von Antineutrino-Streuprozessen an Atomkernen bestätigt“, kommentiert der Forscher. Und mit weiteren Verbesserungen des Detektors erwartet er nun noch empfindlichere Messungen. Dann könnten sich sowohl das Streuverhalten von Neutrinos als auch deren physikalische Eigenschaften besser untersuchen und verstehen lassen.

Quelle: https://www.weltderphysik.de/gebiet/teilchen/nachrichten/2025/elementarteilchen-neutrino-nachweis-am-kernreaktor/