„Wir haben ein Neuron nachgebaut“

Kai Dürfeld

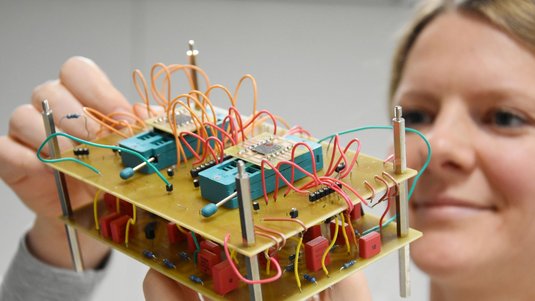

Eunhye Baek/TU Dresden

Computer sind schnelle Rechner – sie lösen Milliarden Rechenoperationen innerhalb einer Sekunde. Doch geht es um Vielseitigkeit und Effizienz, ist das menschliche Gehirn noch immer die mit Abstand beste Denkmaschine. Mühelos steuert es unsere Bewegungen und benötigt dabei gerade einmal so viel Energie wie eine 20 Watt-Glühlampe. Wie sich eine solche Leistung auf neue Technologien für Computer übertragen lässt, möchten Forscher wie Gianaurelio Cuniberti von der Technischen Universität Dresden herausfinden. Im Interview mit Welt der Physik spricht der Physiker über schleimüberzogene Computerchips und wie sie lernen können.

Welt der Physik: Sie suchen nach neuen Konzepten für die Computer von morgen. Was stört Sie an denen von heute?

Gianaurelio Cuniberti: Computer können mittlerweile sehr schnell vieles berechnen. Aber im Vergleich zu menschlicher und tierischer Intelligenz können sie keine Entscheidungen treffen. Deshalb haben Forscher die künstliche Intelligenz entwickelt. Allerdings ist sie bis heute reine Softwaresache. Wir schreiben Programme, die Informationen so verarbeiten wie unser Gehirn. Aber diese Programme brauchen unglaublich viele Ressourcen – sprich leistungsstarke Computer. Wir wollten einen anderen Weg gehen und ein künstliches Objekt entwickeln, das wirklich wie ein Gehirn funktioniert. Damit sparen wir uns die Software und obendrein ist der Energieverbrauch deutlich niedriger.

Unsere Gehirne sind also von Natur aus hocheffiziente Computer?

Genau. Unser Gehirn braucht im Mittel so viel Energie wie eine 20 Watt Glühbirne. Egal, ob wir der neue Einstein sind oder ein ganz normaler Durchschnittsmensch. Ein Computer, der die Funktion des menschlichen Gehirns nachahmt, würde dafür jedoch so viel Energie benötigen wie ein Kernkraftwerk bereitstellt. Abgesehen davon existieren bisher weder die Hardware noch die Software für eine solche Aufgabe. Dennoch gab es bereits große Fortschritte. So würden wir heute beispielsweise eine Partie Schach gegen einen Computer wahrscheinlich verlieren. Aber beim Schachspiel sind die Regeln klar.

Und diese sind im „wahren“ Leben nicht immer auf den ersten Blick erkennbar?

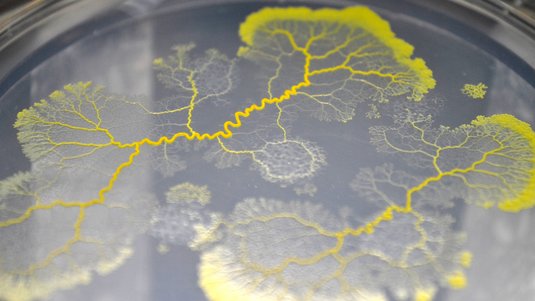

Richtig. Wenn es um die ganz alltäglichen Dinge geht, ist das Gehirn immer noch um Längen besser und vor allem effizienter als alle künstlichen Maschinen. Und nicht nur unseres, auch das von Primaten und anderen Säugetieren. Die Frage ist also, woher diese Effizienz kommt. Forscher haben herausgefunden, dass im menschlichen Gehirn Nervenzellen arbeiten. Wir nennen sie Neuronen. Jedes dieser Neuronen ist mit unglaublich vielen Nachbarn verbunden. Das nennen wir Konnektivität. In modernen Computern nennt sich das zentrale Rechenelement Central Processing Unit, kurz CPU. Darin arbeiten ebenfalls viele kleine Zellen, die Transistoren. Doch jeder dieser Transistoren kommuniziert nur mit ganz wenigen Nachbarn. Außerdem ist die CPU lediglich für das Verarbeiten der Daten zuständig. Gespeichert werden sie an einem anderen Ort, nämlich im Arbeitsspeicher oder auf der Festplatte. In all unseren Computern und Smartphones finden Verarbeitung und Speicherung an getrennten Orten statt. Im menschlichen Gehirn hingegen gibt es diese Trennung nicht. Speichern und Verarbeiten von Informationen finden am gleichen Ort statt.

Gibt es noch weitere Faktoren, die unser Gehirn so effizient machen?

Ja, denn das Gehirn verändert sich. Wenn wir zum Beispiel üben, einen Ball zu jonglieren, werden die Nervenbahnen, die an dieser Bewegung beteiligt sind, trainiert. Mit der Zeit leiten sie die elektrischen Impulse immer schneller weiter. Wir werden geschickter. Das gelingt unserem Gehirn so effizient, weil es nicht nur sehr gut vernetzt und trainierbar ist, sondern obendrein die Daten am gleichen Ort speichert und verarbeitet.

Wenn die Natur das Gehirn und die Nervenzellen über Jahrmillionen perfektioniert hat, warum nutzen wir das nicht aus und bauen gleich einen Computer aus Nervenzellen?

Die Idee ist gar nicht so abwegig. Schon früher haben Wissenschaftler versucht, die Fähigkeiten von Nervenzellen zu nutzen. In den sechziger Jahren gab es zum Beispiel in Deutschland Versuche, bei denen zwei Elektroden die Impulse einzelner Nervenzellen im Labor gemessen haben. Tintenfische eignen sich dafür besonders gut. Sie haben lange Nervenzellen, die man sogar mit bloßem Auge sehen kann – das ist für diese Experimente ideal. Doch wenn Sie einen Chip auf dieser Basis bauen würden, müssten die Zellen am Leben bleiben und mit Nährstoffen versorgt werden. Außerdem überleben sie nur, wenn es um sie herum extrem nass ist. Ein solcher Computer wäre also alles andere als praktisch.

Wie ist es Ihnen dann gelungen, die Funktionsweise eines Gehirns nachzubauen?

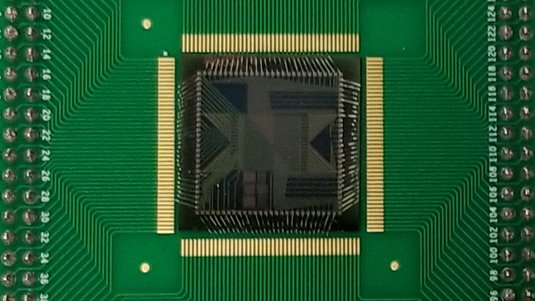

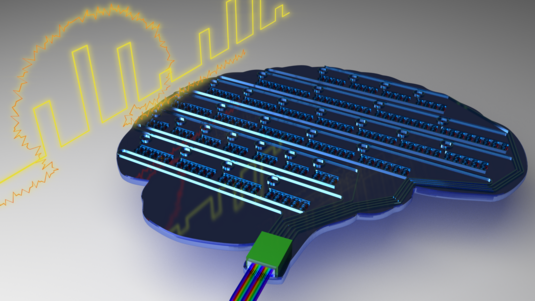

Wir haben statt lebender Zellen elektronische Bauteile verwendet. So haben wir zum ersten Mal ein Neuron im Labor künstlich nachgebaut. Während herkömmliche Transistoren eine geringe Konnektivität aufweisen, also mit wenigen Nachbarn verbunden sind, besitzen unsere Neurotransistoren – so haben wir sie genannt – unglaublich viele Nachbarn. Nachdem wir sie mit gewissen Informationen stimulierten, konnten wir zeigen, dass sie später bei ähnlichen Informationen den elektrischen Strom schneller weitergeleitet haben. Sie haben also gelernt. Außerdem haben wir es geschafft, dass die Neurotransistoren Informationen speichern.

Wie haben Sie das gemacht?

Unsere Transistoren können mehrere Nachbarn haben und funktionieren auch anders als ihre Verwandten im Smartphone oder Computer. Einen herkömmlichen Transistor können Sie sich als Kanal vorstellen, durch den Strom fließt. Drückt man beispielsweise eine Taste, löst dies einen elektrischen Impuls aus, der den Kanal öffnet oder schließt. Alle modernen Computer sind nach diesem Prinzip gebaut. Unser Ansatz ist anders. Wir lassen den Strom selbst den Kanal öffnen. Fließt mehr Strom, dann steigt der Druck vor dem Kanal und er öffnet sich ohne einen Befehl. Genau das passiert auch im Gehirn, wenn wir etwas lernen.

Und wie bringen Sie herkömmliche Elektronikmaterialien wie Silizium dazu, sich so zu verhalten?

Das Geheimnis ist Solgel. Das ist ein zähflüssiger, fast schleimiger Kunststoff. Wir haben ihn als sehr dünne Schicht auf Plättchen aus Silizium aufgetragen. Dort härtet er aus und wird porös. Zwischen den vielen Poren bewegen sich dann Ionen, also geladene Teilchen. Sie bewegen sich allerdings recht träge und genau diese Trägheit können wir nutzen und eine Information für eine gewissen Zeit, nämlich so lange, wie die Ionen brauchen, um sich zurückzubewegen, speichern. Die Information wird direkt dort gespeichert, wo sie auch verarbeitet wurde. Und je stärker ein einzelner Transistor angeregt wird, desto schneller öffnet er den Kanal und lässt Strom fließen. Damit verstärkt sich die entsprechende Verbindung – wie im Gehirn. Das System lernt.

Ihr Neurotransistor imitiert also die Funktionsweise des Gehirns, und ähnelt weniger einem herkömmlichen Computerchip. Wie ließen sich solche Chips zukünftig verwenden?

Computer auf Basis unseres Chips wären weniger präzise und würden mathematische Berechnungen eher schätzen als bis zur letzten Nachkommastelle berechnen. Aber sie wären intelligenter. Ein Roboter mit solchen Prozessoren würde damit beispielsweise laufen oder greifen lernen. Er könnte ein optisches System besitzen, mit dem er Bilder nicht nur registrieren, sondern auch Zusammenhänge im Gesehenen erkennen kann. Und das alles, ohne eine einzige Zeile Software entwickeln zu müssen. Wir nennen das neuromorphe Computer. Und die lassen sich nicht nur viel kleiner bauen als herkömmliche Prozessoren, sie sind auch wesentlich energieeffizienter. Dadurch können sie direkt an der Datenquelle verbaut werden – etwa in Erdbeobachtungssatelliten, im Kopf eines Roboters oder in seinen Beinen. Und sie könnten sich im laufenden Betrieb an veränderte Aufgaben anpassen und selbstständig optimieren.

Quelle: https://www.weltderphysik.de/gebiet/technik/wir-haben-ein-neuron-nachgebaut/