Mehr Zirruswolken durch Vulkanasche

Sergiy Romanyuk/iStock

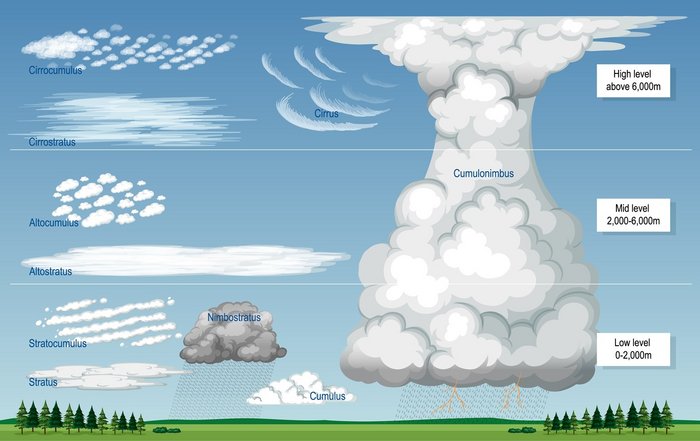

Wie filigrane Federn bewegen sich Zirruswolken bevorzugt in Höhen zwischen 8 und 13 Kilometern durch die Atmosphäre. Auch die Kondensstreifen von Flugzeugen zählen zu den Wolken, die aus unzähligen Eisnadeln bestehen. Zudem fördern Vulkanausbrüche das Entstehen von besonderen Zirruswolken aus relativ großen Eiskristallen. Zu diesem Ergebnis kommen nun Atmosphärenforschende mithilfe von Satellitenbeobachtungen und Computersimulationen. Wie sie in der Fachzeitschrift „Science Advances“ berichten, liefert ihre Studie tiefere Einblicke in das komplexe Wechselspiel aus Aerosolpartikeln und Wolkenbildung.

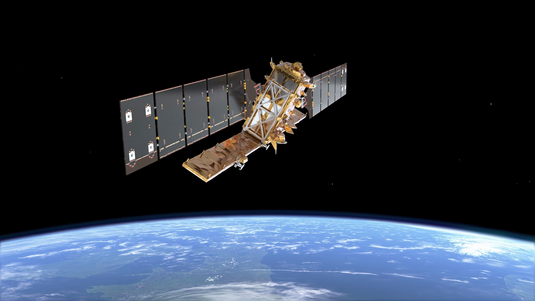

Stoßen Vulkane große Mengen Asche in die Atmosphäre, können diese über mehrere Tage die Sonnenstrahlung abschirmen. Und bis zu zwei Millimeter große Aschepartikel aus Glas- und Gesteinsstaub bleiben sogar über viele Wochen in der oberen Atmosphäre. Dort wirken sie als Kondensationskeime, an denen sich zunächst Wassertröpfchen und schließlich winzige Eiskristalle bilden. Diesen Effekt untersuchte nun das Team um Lin Lin von der Texas A&M University in College Station in den USA genauer, indem sie Messdaten des Satelliten CALIPSO im Detail mithilfe von Computersimulationen auswerteten.

Wechselspiel zwischen Aerosolen und Wolken

Die Forschenden fokussierten sich auf drei Vulkanausbrüche in den Jahren 2008, 2009 und 2015 – und zwar der Vulkane Kasatochi in der Beringsee, Sarytschew auf der Insel Matua im Osten Russlands und Calbuco im Süden Chiles. Nach allen drei Ausbrüchen untersuchte der Erdbeobachtungssatellit CALIPSO die vulkanischen Aerosole und die Wolkenbildung mithilfe von reflektierten Laserstrahlen. Tatsächlich zeigten sich über einen Zeitraum von bis zu sechs Monaten nach den Ausbrüchen mehr Zirruswolken als in ähnlichen Zeiträumen ohne Vulkanasche in der Atmosphäre.

Ohne Ascheteilchen dominiert in Zirruswolken ein homogenes Wachstum mit 100 bis 10 000 Eiskristallen pro Liter Luft. Nach den Vulkanausbrüchen bestanden die Federwolken dagegen nur aus einem bis hunderten Kristallen pro Liter Luft. Allerdings waren die Eiskristalle ungewöhnlich groß. Die Ursache dafür sehen die Forschenden in den Aschepartikeln, die ein schnelles Wachstum der Eiskristalle förderten. Damit zeigt die neue Studie, wie vulkanische Asche die Bildung von Zirruswolken fördert, und liefert einen weiteren Baustein zum Verständnis des komplexen Wechselspiels zwischen Aerosolen und Wolken.

Zudem lässt sich damit auch der Einfluss von Vulkanausbrüchen auf das Erdklima besser erklären. Denn Zirruswolken heizen die Erde auf: Lassen die hohen und dünnen Zirruswolken zwar kurzwellige Sonnenstrahlung größtenteils hindurch, absorbieren sie dagegen die langwellige Wärmestrahlung und geben diese sowohl Richtung Weltraum als auch zur Erdoberfläche ab. Maßnahmen des sogenannten Geoengineerings, bei denen Aerosole – also künstliche vulkanische Partikel – in der Atmosphäre gezielt verteilt werden sollen, um kühlend zu wirken, sind laut den Forschenden jedoch mit großer Vorsicht zu bewerten. Zu groß sei das Risiko, dass solche Vorhaben nicht nur die gewünschten Folgen haben könnten.

Quelle: https://www.weltderphysik.de/gebiet/erde/nachrichten/2025/erdatmosphaere-mehr-zirruswolken-durch-vulkanasche/