Der romantische Physiker

Sebastian Hollstein

Britta von Heintze/Welt der Physik

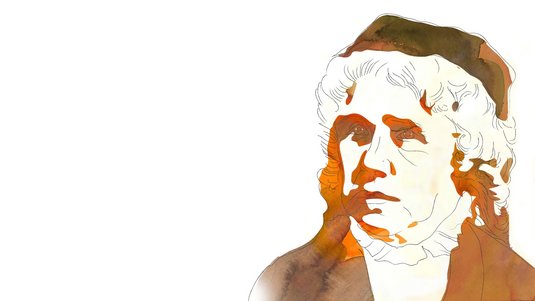

„Die Wissenschaften sind nur aus Mangel an Genie und Scharfsinn getrennt“, schrieb Novalis 1798 in seinem Werk „Die Encyklopaedie“. Der romantische Dichter wollte in diesem Werk alles bekannte Wissen sammeln und Wissenschaften miteinander verbinden. Die Frühromantikerinnen und –romantiker waren auf der Suche nach der Einheit von Mensch und Natur und setzten deshalb Kunst und Wissenschaft zueinander in Beziehung. Auf diese Weise hofften sie, ein Prinzip zu finden, das alles Organische mit allem Anorganischen verbindet – eine Art Weltseele, wie der Philosoph Friedrich Wilhelm Joseph Schelling das Prinzip bezeichnete. Für kurze Zeit sahen Novalis, Goethe, Schiller und Co. Genie und Scharfsinn eines wahren Universalgelehrten in einer Person verbunden: Johann Wilhelm Ritter.

Im Kreis der Geistesgrößen, die sich um 1800 in Jena versammelt und das kleine Thüringer Universitätsstädtchen für einige Jahre zu einem geistigen Zentrum Europas gemacht hatten, stach der 1776 geborene Schlesier hervor. Denn anders als die Dichter und Denker interessierte er sich weniger für die Metaphysik als vielmehr vorrangig für die Physik und andere Naturwissenschaften. Während Dichter und Philosophen wie Goethe und Schiller, Hegel und Fichte sich in den Salons die Köpfe heiß redeten, bei Wein und Bier revolutionäre Ideen entwickelten und ihre neuesten literarischen Werke rezitierten, war der zurückhaltende Ritter anscheinend immer gegenwärtig, aber wahrscheinlich selten anwesend. Denn zu jeder Zeit grübelte er über irgendein Phänomen und darüber, mit welchem Experiment man es entschlüsseln könne.

Dabei wollte sich Ritter nie für eine der heute gängigen Fachrichtungen entscheiden. Nach einer abgeschlossenen Apothekerausbildung, die er eher aus Vernunftgründen absolviert hatte, schrieb sich der schüchterne Pfarrerssohn 1796 an der Jenaer Universität ein, an der bereits sein Vater studiert hatte. Doch welche Fachgebiete er genau belegte, ist nicht ganz klar. Zum einen hatte er zu wenig Geld, um viele Vorlesungen besuchen zu können. Zum anderen interessierte er sich für fast alles. Er beschäftigte sich mit astronomischen Beobachtungen und astrologischen Bezügen, war während seiner Zeit in der Apotheke tief in die Chemie abgetaucht und hatte, als er nach Jena kam, bereits eine erste eigene mathematische Schrift im Gepäck. Wahrscheinlich schaute er deshalb als Student ebenfalls überall vorbei, besuchte einige wenige Vorlesungen und nutzte ansonsten eher das Umfeld für ein intensives Selbststudium. Dabei kristallisierte sich schnell bereits kurz nach der Ankunft ein besonders geheimnisvolles Forschungsgebiet heraus, das in dieser Zeit in der Gelehrtenwelt für Furore sorgte: der Galvanismus.

Mysteriöse Energie in zuckenden Fröschen

In den 1780er Jahren hatte der Arzt Luigi Galvani beobachtet, dass Nerven von Fröschen in der Nähe von Metallen wie Zink und Silber, die eine sogenannte Elektrisiermaschine aufgeladen hatte, zuckten. Der Italiener schloss weitere Versuchsreihen an, befestigte beispielsweise Froschschenkel an dem eisernen Geländer seines Balkons um zu erfahren, dass Gewitterblitze eine ähnliche Reaktion auslösten. Galvani war davon überzeugt, eine Art „tierische Elektrizität“ entdeckt zu haben, die allen Lebewesen innewohne und vor allem in den Muskeln und Nerven zu finden sei. Die Idee der mysteriösen Kraft elektrisierte bald ganz Europa. Froschbeine fanden reißenden Absatz.

Auch bei den Romantikern in Jena weckte die neue Theorie großes Interesse, bot sie ihnen doch eine Antwort auf die Frage nach der Verbindung zwischen lebendiger Natur und unbelebter Materie. Alexander von Humboldt führte hier gemeinsam mit Goethe Versuche durch, in denen er verschiedene Metalle abermals mit Froschbeinen in Berührung brachte. „Das Experiment sieht einem Zauber ähnlich, indem man bald Leben einhaucht, bald den belebenden Odem zurücknimmt“, berichtet der Naturforscher in seiner Schrift „Versuche über die gereizte Muskel– und Nervenfaser nebst Vermuthungen über den chemischen Process des Lebens in der Thier- und Pflanzenwelt“. „Man weiß aus Erfahrung, daß ein frisch getödteter Stier, trotz seines ungeheuern Gewichts, wenn er gehörig galvanisirt wird, zur Bewegung des Aufstehens stimulirt werden kann.“ Wie man auf diese Weise sogar ein menschliches Wesen wiederbeleben könne, spielte rund 20 Jahre später die Britin Mary Shelley durch – in ihrem Roman „Frankenstein oder der moderne Prometheus“.

In Ritter fand Humboldt einen unvermuteten Galvanismus-Experten. Anfang 1797 forderte der gestandene Forscher den Studenten auf, sein gerade erschienenes Werk zum Galvanismus „mit kritischer Strenge durchzusehen“ und ihn auf Fehler hinzuweisen. Ritter schickte Humboldt daraufhin eine umfangreiche Kritik, die dieser wohlwollend aufnahm und in Teilen sogar veröffentlichte – für den jungen Studenten ein Ritterschlag.

Ritter war es schließlich auch, der einen Vorschlag für die Ursache des galvanischen Zuckens machte, die bis heute gilt: Die unterschiedlichen Metalle und die Salzlösung in den Froschpräparaten, die wie ein Elektrolyt wirkten, reagierten chemisch miteinander und erzeugten dabei elektrischen Strom, der durch die Zuckungen sichtbar wurde. Er beschrieb damit als einer der Ersten elektrochemische Prozesse und untersuchte systematisch die Reaktionen zwischen unterschiedlichen Leitern in einem Elektrolyt.

Im Herbst 1797 lud ihn die angesehene Naturforschende Gesellschaft zu Jena ein, einen Vortrag über seine Arbeiten zu halten; Ostern 1798 erschien sein erstes eigenes Werk „Beweis, daß ein beständiger Galvanismus den Lebensproceß im Thierreiche begleite“. Der leidenschaftliche Forscher war im Wissenschaftszirkel zu einer kleinen Berühmtheit geworden. Das Fehlen eines Universitätsabschlusses und seine nahezu selbstzerstörerische Art zu forschen verhinderten allerdings eine große Laufbahn.

Obsessives Experimentieren

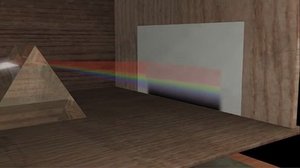

Seine Erkenntnisse erlangte Ritter vor allem über Experimente. Neben tierischen Körperteilen führte er 1799 galvanische Versuche sogar an menschlichen Gliedmaßen durch: Im Medizinischen Institut setzte er eine Dreiviertelstunde lang einen amputierten Fuß unter Strom und beobachtete die Auswirkungen. Durch Versuche, bei denen er Strom und Wasser in Verbindung brachte, belegte er zweifelsfrei, dass bei der Elektrolyse von Wasser Sauerstoff und Wasserstoff voneinander getrennt wurden. Am 22. Februar 1801 wies er experimentell als erster Mensch überhaupt die ultraviolette Strahlung nach. Nachdem Wilhelm Herschel kurz zuvor herausgefunden hatte, dass es im infraroten Bereich eine für das Auge nicht sichtbare Strahlung gibt, war Ritter davon überzeugt, dass etwas Ähnliches auch am anderen Ende des Spektrums existieren müsse. Dafür lenkte er das durch ein Prisma gestreute Sonnenlicht in einem abgedunkelten Raum auf ein Blatt Papier, das mit Hornsilber bestrichen war. Neben dem violetten Streifen, wo nur das Weiß der Unterlage zu sehen sein musste, reagierte das Salz mit dem Licht und färbte den Bereich dunkel.

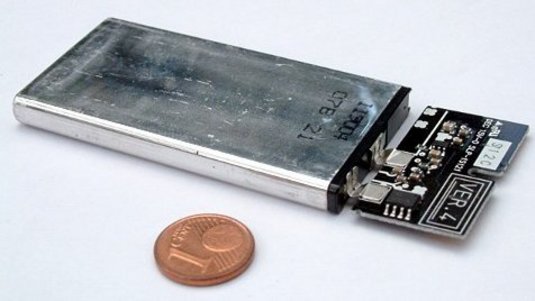

Zudem entwickelte er einen Vorläufer heutiger Akkus – inspiriert von Alessandro Volta. Der Italiener hatte die Erkenntnisse über den Galvanismus genutzt, um die erste einfache Batterie zu bauen: Er schichtete Plättchen aus Zink und Kupfer oder aus Silber und Zinn übereinander und integrierte in regelmäßigen Abständen in einem Elektrolyt (beispielsweise Schwefelsäure) getränkte Papp- oder Lederstückchen in den Stapel. Durch chemische Reaktionen zwischen den metallischen Elektroden und dem Elektrolyt entstand eine elektrische Spannung – ähnlich wie in den Froschbeinen. Ritter gelang es nun, diese Ladung zu speichern: Er stapelte Kupferplättchen und in Salzsäure getränkte Pappscheiben übereinander und setzte die Konstruktion mithilfe einer Voltaschen Säule unter Spannung. Die Rittersche Säule nahm die Ladung auf und gab die Energie schließlich nach und nach wieder ab – ließ sich aber im Gegensatz zu Voltas Säule wieder aufladen.

Andere seiner Experimente liefen weit weniger harmlos ab. Um zu ergründen, wie sich der Galvanismus bzw. die Elektrizität auf die Sinne eines Menschen auswirkte, setzte er zeitweilig Augen, Nase und Zunge unter Strom. Die Folge: Kopfschmerzen, Schwindel und Übelkeit. Ritter notierte aber akribisch, welchen Geschmack er wahrnahm oder welche Farbe die Lichtblitze hatten, die ihm erschienen. Ein anderes Mal setzte er für optische Untersuchungen seine Augen ungeschützt 20 Minuten der grellen Sonne aus und hatte danach 26 Tage Sehstörungen.

Wenn ihn die Versuchsanordnungen nicht selbst schädigten, so taten es die damit einhergehenden Lebensumstände. Ritter schloss sich meist tagelang zuhause ein, experimentierte wie ein Besessener, hielt seine Beobachtungen akribisch fest, vergrub sich in begleitender Literatur und arbeitete bis zur Erschöpfung. Währenddessen konsumierte er Opium und große Mengen Alkohol. Gesundheit, Ernährung und Körperhygiene blieben dagegen auf der Strecke. Sein Freund Clemens Brentano berichtete zu einem späteren Zeitpunkt beispielsweise, „seine Lüderlichkeit geht so weit, daß er nun beinahe alle Zähne verloren hat“.

Ein Leben als Schnorrer

So sehr sich Ritter der Wissenschaft hingab, so sehr vernachlässigte er alltägliche Probleme wie etwa den Gelderwerb. Zeitweilig jobbte er zwar, beispielsweise beim Weimarer Bergrat Alexander Nikolaus Scherer, dem er im Herbst 1798 im Labor, bei der Vorbereitung seiner Vorlesung und bei der Herausgabe einer Zeitschrift für Chemie assistierte. Die meiste Zeit jedoch lebte er von gelegentlichen Zuwendungen adliger Gönner und vor allem von geliehenem Geld. Bald hatte er in der ganzen Stadt Gläubiger. Einer von ihnen war der Verleger Carl Friedrich Ernst Fromann, der seine Galvanismus-Schrift publizierte, ihm regelmäßig Vorschüsse für Veröffentlichungen zahlte und ihm mit kleineren Schreibaufträgen versorgte. Zeitweise wohnte Ritter bei diesem väterlichen Freund. Überhaupt wechselte der hagere, junge Mann häufig das Quartier, schlief ab und an bei Freunden auf der Chaiselongue und lebte äußerst bescheiden. Seine wenigen Mittel flossen vor allem in die Ausstattung seiner empirischen Arbeiten.

Dabei versuchte Ritter durchaus, mit seiner Expertise ein kontinuierliches Einkommen zu erlangen. Zwischen 1802 und 1804 etwa erhoffte er sich eine Anstellung am Hofe Ernst II. in Gotha, der an der Wissenschaft im Allgemeinen und an Ritter im Besonderen sehr interessiert war und ihn einige Male eingeladen hatte, Versuche vorzuführen. Doch der Tod des Herzogs 1804 durchkreuzte diese Pläne. 1803 bat eine große Gruppe Jenaer Studenten Ritter darum, eine Galvanismus-Vorlesung zu halten. Allerdings war ihm das nicht möglich, da er selbst noch zur Studentenschaft zählte. Nach Verhandlungen bot die Universitätsleitung an, ihm auch ohne offizielle Promotionsleistung Ostern 1804 den Doktortitel zu verleihen – für die anfallenden Kosten gewährte sie einen großzügigen Rabatt. Ritter stand tatsächlich im Wintersemester 1803/04 am Rednerpult, doch Geld verdiente er damit kaum. Zu teuer war die Ausrüstung für die Versuche, die er während der Vorlesungen vorführte. Dementsprechend war im Frühjahr auch kein Geld für die Promotion übrig. Den Doktortitel erlangte er nie.

„Der größte Mensch unserer Zeit“

Vor allem während der ersten Jahre in Jena lebte Ritter äußerst zurückgezogen. Zum einen ließ sein intensives Forschen kaum Zeit für die Pflege sozialer Kontakte. Zum anderen war er äußerst menschenscheu und zurückhaltend, brauchte lange, um mit Menschen warm zu werden. Von Zeit zu Zeit schicke er „viel Fröscher“ von Weimar nach Jena, „zuweilen begleitet er sie selbst“, wie Caroline Schlegel 1799 in einem Brief vermerkte. Und an anderer Stelle: „… allein ich sah ihn noch nie, und die Anderen versichern mir, er würde auch nicht drei Worte mit mir reden können und mögen.“ Einige Jahre später soll er mit der Schriftstellerin, die im gesellschaftlichen Zentrum des Jenaer Romantikerkreises stand, eine kurze Affäre gehabt haben. Korrespondierfreudig war er vor allem dann, wenn es um wissenschaftliche Themen ging oder er Geld brauchte. So verband ihn eine enge Freundschaft mit dem Physiker Hans Christian Ørsted, die beide vor allem postalisch auslebten. Während ihrer wenigen persönlichen Zusammentreffen führten sie gemeinsam Experimente durch, die den Dänen 1820 zur Entdeckung des Elektromagnetismus führten. Sein erstes Werk zum Galvanismus schickte er dem von ihm verehrten Alessandro Volta, der zwar nicht antwortete, den er aber später auf einer Italienreise persönlich kennenlernte.

Mit der Zeit gelang es ihm dennoch, in Jena Anschluss zu finden und Freundschaften zu schließen – vor allem im Kreis der Romantiker. Fast schon wie in heutigen Wohngemeinschaften trafen sich hier Dichterinnen und Dichter, Philosophinnen und Philosophen, redeten sich die Köpfe heiß und trugen sich neue Werke vor. Zu ihnen gehörten beispielsweise Friedrich, August Wilhelm und Caroline Schlegel, Novalis, Ludwig Tieck, und Johann Gottlieb Fichte; auch der etwas ältere Friedrich Schiller beteiligte sich an den Zusammenkünften und Johann Wolfgang Goethe schaute regelmäßig aus Weimar vorbei. Die Romantiker wandten sich gegen die Strenge und Rationalität der Aufklärung und betonten das Gefühl, die Phantasie, das Rätselhafte. Wissenschaft betrachteten sie als etwas ganzheitliches und lebendiges, das – gemeinsam mit der Kunst – die Geheimnisse der Welt enthüllen könne. Ritter muss ihnen wie ein Idealbild des romantischen Forschers erschienen sein. Es ist zwar nicht klar, wie oft er an den Zusammentreffen der Gruppe teilnahm, aber der junge Forscher galt unter ihnen als bewundertes und wunderliches Genie. Schließlich erfüllte er ihr Idealbild des Forschers, der Wissenschaft nicht als ein starres System betrachtet, sondern die verborgenen Kräfte der Natur enthüllen wollte, indem er nahezu in sie eintauchte.

„Ein wahrer Wissenshimmel auf Erden“ sei er, schrieb etwa Goethe und lud ihn eine Zeit lang zum Experimentieren nach Weimar ein, bis sich die Beziehung aufgrund von Meinungsverschiedenheiten in optischen Fragen abkühlte. Der Dichter Clemens Brentano schrieb, Ritter sei „der größte Mensch unserer Zeit“. Von Novalis ist das Zitat überliefert: „Ritter ist Ritter und wir sind nur Knappen.“ Mit dem studierten Naturwissenschaftler war Ritter eng befreundet. Wahrscheinlich hat ihn der sensible Dichter auch darin bestärkt, selbst schriftstellerisch tätig zu werden. Kurz vor seinem Tod veröffentlichte Ritter „Fragmente aus dem Nachlasse eines jungen Physikers“, denen er die fiktive Biographie eines jungen Mannes voranstellte, die seiner eigenen ähnelt. Als Novalis 1801 28-jährig starb, stürzte ihn das in eine schwere Krise.

Überhaupt prägten Ausnahmezustände seine Gemütsverfassung. Ritter schwankte häufig zwischen Euphorie und Melancholie, wirkte mitunter cholerisch, überreizt und rastlos. Sein Lebenswandel und seine finanzielle Situation bedingten diese Gemütsverfassung – machten ihn aber auch zu einer Art Bohemien der Wissenschaft. Karoline Herder, die Frau des Weimarer Dichters und Theologen Johann Gottfried Herder, etwa schrieb über ihn: „Er lebt in Geist und Seele in seiner Wissenschaft und ist bescheiden und stolz, wies nur die Echten sind. Es tut einem recht wohl, unter den gelehrten schalen Schwätzern einen solchen ganzen Menschen wie eine Perle zu finden.“ Sein Charme verfing anscheinend auch bei der neun Jahre jüngeren Dorothea Catharina Münchgesang, die er 1804 heiratete. Im Oktober des gleichen Jahres wurde das erste von insgesamt vier Kindern geboren.

Ende in München

Die neue familiäre Situation setzte Ritter zunehmend unter Druck, eine Anstellung mit regelmäßigem Einkommen zu finden. Und die fand er schließlich 1804 an der Bayerischen Akademie in München. Dem leidenschaftlichen Wissenschaftler muss die Berufung wie ein Lottogewinn erschienen sein, denn hier sollte er für ein festes Gehalt ausschließlich forschen. Doch die Hoffnung auf stabile Finanzen löste sich schnell auf. Zwar verdiente Ritter nun regelmäßig Geld, die Lebenshaltungskosten allerdings waren in Bayern weitaus höher als im beschaulichen Jena. Zudem vermisste Ritter, der lange gebraucht hatte, um ein für sich sicheres und angenehmes Umfeld zu schaffen, seine alte Heimat und fasste nur schwer in Bayern Fuß.

Einmal mehr stürzte er sich in einen Experimentierwahn. Er unternahm bis zur Erschöpfung galvanische Versuche – diesmal vorrangig mit Pflanzen – sowie astronomische Beobachtungen und versuchte, diese miteinander zu vereinen. Nach einer Italienreise konzentrierte er sich mehr und mehr auf Themen wie Astrologie und Wünschelruten, da er darin eine Möglichkeit sah, dass sich hier auf Grundlage des Galvanismus organische und anorganische Welt verbanden. Doch einmal mehr fraß das chaotische Leben den Wissenschaftler auf. Die finanzielle Situation der Familie Ritter verschlechterte sich zunehmend, was nicht nur am Unvermögen des Oberhauptes lag, sondern auch daran, dass die Akademie häufig verspätet oder gar nicht zahlte. Frau und Kinder siedelten deshalb 1809 nach Nürnberg über, wo das Leben billiger war und Freunde sie zumindest zeitweilig unterstützen konnten.

Ritter, von Krankheiten geschwächt, blieb allein zurück und gab sich dem selbstzerstörerischen Leben hin, das er zeitweise auch in Jena geführt hatte. Er konsumierte täglich mehrere Flaschen Wein sowie ärztlich verschriebenes Opium. Der Geologe Karl Georg von Raumer, der ihn in dieser Zeit besuchte, gab eine ernüchternde Zustandsbeschreibung ab: „Ich traf Ritter in einem wüsten düstern Zimmer, in welchem alles mögliche: Bücher, Instrumente, Weinflaschen – durcheinander lag. Er selbst war in einer unbeschreiblich aufgeregten Stimmung voll verbissener Feindseligkeit. Hintereinander stürzte er, ja stürzte er Wein, Kaffee, Bier und was alles für Getränke in sich, als wenn er in seinem Innern ein Feuer löschen wollte.“ Lange hielt Johann Wilhelm Ritter diesen Lebensumständen nicht mehr stand. Ausgezehrt starb er am 23. Januar 1810 im Alter von 33 Jahren.

Quelle: https://www.weltderphysik.de/thema/im-portraet/johann-richter-der-romantische-physiker/