Batterien und Batterieforschung

Michael Büker

Ohne Batterien dürfte sich der Alltag für viele von uns inzwischen schwierig gestalten – liefern sie doch den Strom für Mobiltelefone, Laptops oder die Fernbedienung. Für verschiedene Anwendungen werden dabei auch sehr unterschiedliche Ansprüche an die Batterien gestellt. Ihre Entwicklung und die Erprobung neuer Techniken ist allerdings ein komplizierter und langwieriger Prozess.

Elektrischer Strom kommt durch bewegte elektrische Ladungen zustande. Der meiste Strom wird in Haushalten aus der Steckdose bezogen, doch für kabellose und tragbare Geräte kommen Batterien zum Einsatz. Sie sind klein, kompakt und können elektrischen Strom bei Bedarf bereitstellen. Wiederaufladbare Batterien, auch Akkus genannt, können umgangssprachlich sogar ‚Strom speichern‘.

Maximilian Fichtner, Batterieforscher am Helmholtz-Institut Ulm und dem Karlsruher Institut für Technologie, erklärt die Vorgänge im Inneren einer handelsüblichen Lithium-Ionen-Batterie, wie sie in fast allen Handys und Laptops zu finden ist, so:

„Da stelle ich mir mal vor, die Materialien in denen das Lithium gespeichert wird, sind so wie Regale, und das Lithium kann man sich jetzt mal als Fußball vorstellen. Wenn ich jetzt das gesamte Lithium auf der einen Seite einsortiert habe, also im Regal links, dann ist die Batterie zum Beispiel geladen.

Und beim Entladen wandern diese Fußbälle dann über den Zwischenraum, den Elektrolyten, auf die andere Seite in das andere Regal, und wenn sie dort alle einsortiert sind, dann ist die Batterie entladen. Und ich muss dann wieder Energie aufwenden, um die zurückzubringen, zum Beladen. So funktioniert im Prinzip dieser Vorgang.“

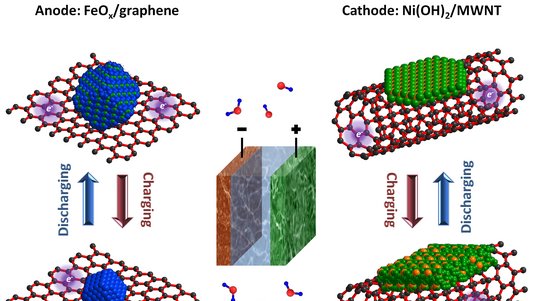

Die bewegten Ladungsträger sind in diesem Fall positiv geladene Lithium-Ionen. Der sogenannte Elektrolyt ist eine Flüssigkeit mit speziellen chemischen Eigenschaften, die den Transport der Ionen ermöglicht und die Lücke zwischen Plus- und Minuspol – also den beiden Regalen – ausfüllt. Die beiden Pole selbst bestehen aus Materialien, welche die Ionen aufnehmen, also speichern, können.

Im Fall wiederaufladbarer Batterien, wie es Lithium-Ionen-Akkus sind, können die Ladungsträger durch den Elektrolyten in beiden Richtungen von Pol zu Pol wandern.

„Die klassischen Speichermaterialien sind auf der Minuspol-Seite das Graphit. Das ist eine Schichtstruktur aus Kohlenstoff, und zwischen den Schichten – das sind jetzt wieder unsere Regalbretter – da können sich Lithium-Ionen einsortieren.

Auf der Pluspolseite, der Kathode, sind das typischerweise Metalloxide, die offene Strukturen haben, also solche Leerräume in der Struktur, in denen das Lithium in die Struktur hineinwandern kann und dort festgehalten wird.“

Die Menge an Energie, die eine Batterie aufnehmen kann, wird auch Kapazität genannt. In einem Liter oder einem Kilogramm Benzin steckt zwar wesentlich mehr Energie als in einer ebenso großen oder schweren Batterie – aber die kompakte, feste Form der Batterie, die zudem ohne bewegliche Teile auskommt, ist ein entscheidender Vorteil für viele Anwendungen. Ein Grund für die geringere Energiedichte ist ebendieser Aufbau der Batterie.

„Das Problem bei der Batterie generell ist, dass sie zu größten Teil aus Materialien besteht, die eigentlich selbst keine Energie speichern. Wir haben da zum Beispiel das Gehäuse außen herum, das muss massiv und fest sein und den Innenraum sehr dicht abschließen.

Dann haben wir die sogenannten Kollektorfolien, das sind dünne Metallfolien, auf denen eine Paste aufgestrichen ist mit dem aktiven Material. Das aktive Material selbst ist dann noch verdünnt mit leitfähigen Zusätzen wie Kohlenstoff. Dann gibt es noch den Elektrolyten, der sich zwischen den Elektroden befindet, der die Aufgabe des Lithiumtransports übernimmt.

All diese Komponenten tragen nicht zur Energiespeicherung bei. Sie sind notwendig zur Funktion der Batterie, und sie haben einen Anteil von über 70 Prozent in der Batterie.“

Verschiedene Ansprüche je nach Einsatzzweck

Für die vielfältigen Einsatzgebiete von Batterien haben sich verschiedene Materialien durchgesetzt, die jeweils bestimmte Vor- und Nachteile mit sich bringen. So sind Batterien, die nur einmal entladen werden können, in der Regel kompakter und haben eine höhere Energiedichte als Akkumulatoren. Sie kommen daher bevorzugt in medizinischen Implantaten oder in besonders kleinen Geräten wie Armbanduhren zum Einsatz.

Doch auch an wiederaufladbare Batterien werden sehr verschiedene Ansprüche gestellt:

„Wenn ich jetzt zum Beispiel an eine Batterie denke, die ich in einem Akkuschrauber habe: Die muss sehr leistungsfähig sein, die muss hohe Ströme liefern können in kurzer Zeit. Das ist das eine Extrem –wenn ich eine Solaranlage abpuffere, dann habe ich mehrere Stunden Zeit, um so eine Batterie zu beladen. Da kann ich also Materialien verwenden, die höhere Kapazitäten aufweisen aber vielleicht langsamer sind.“

Auch die Art und Weise, wie ein Akku wieder aufgeladen wird, spielt eine Rolle.

„Generell ist es so: Wenn Sie eine Batterie sehr schnell be- und entladen, bekommen Sie automatisch immer geringere Kapazitäten. Das merken Sie sogar selbst am Handy: Wenn Sie es langsamer aufladen, hält die Batterie länger. Wenn Sie es an ein Schnelladegerät hängen, ist es vielleicht nach einer Stunde oder einer Dreiviertelstunde geladen, aber das Handy hält dann nur einen halben Tag.“

Das Beladen und Entladen stellt eine ständige chemische Veränderung der Batterie dar, die aber jeweils umkehrbar ist. Daneben gibt es allerdings auch dauerhafte chemische Veränderungen, die in aller Regel unerwünscht sind, weil sie zum Beispiel die Kapazität der Batterie stetig verringern. Solche unumkehrbaren Veränderungen bedingen die begrenzte Lebensdauer von Akkus, die für viele alltägliche Anwendungen zwischen einem und wenigen Jahren liegt.

„Ein wichtiger Faktor ist auch die sogenannte Coulombsche Effizienz. Das ist die Frage: Wie viele Elektronen stecke ich in die Batterie rein, und wie viele bekomme ich bei der nächsten Entladung wieder heraus? Das heißt: Werden da Elektronen abgezweigt, um irgendwelche irreversiblen Vorgänge in der Batterie anzutriggern und den langsamen Abbau der Batterie einzuläuten?“

In ungünstigen Fällen beeinträchtigen solche langfristigen Veränderungen sogar die äußere Form der Batterie. So können sich die in Haushaltsgeräten weit verbreiteten Nickel-Metallhydrid-Batterien nach sehr langer Lagerung aufblähen, wenn der Elektrolyt an die falschen Komponenten der Batterie gerät und diese chemisch angreift.

Die in Handys und Laptops üblichen, leistungsfähigeren Lithium-Ionen-Akkus können unter ungünstigen Umständen eine starken Hitzeentwicklung unterliegen und sogar Feuer fangen. Bevor die Konstruktion dieser Akkus verbessert wurde, gab es Rückrufaktionen mehrerer Hersteller von Laptopbatterien. Das Problem bestand in einer unerwünschten Reaktion des Pluspolmaterials Kobaltoxid.

„Das ist prinzipiell dazu in der Lage mit dem Elektrolyten, das ist eine organische Flüssigkeit, zu reagieren, und das Macht es umso besser, je höher die Temperatur ist. Das heißt, wenn ich einen Laptop in der Sonne stehen habe und er wird sehr heiß, dann kann es passieren, dass so eine Reaktion startet, die sich selbst beschleunigt, weil sie ihrerseits wieder Wärme produziert.“

Batterien in der Mobilität

Ein anderer weit verbreiteter Batterietyp, nämlich die Bleibatterie, findet sich auch heute noch in den meisten PKWs. Bleiakkumulatoren sind im Gegensatz zu anderen Batterietypen vergleichsweise groß und schwer bei einer eher geringen Energiedichte. Sie sind jedoch enorm robust und langlebig, weshalb sich dieser Batterietyp seit vielen Jahren im Bereich der Kraftfahrzeuge hält.

„Das Blei ist nach wie vor aktuell, das ist ein sehr stabiles System, lässt sich viele Male be- und entladen, und die Bleibatterien sind auch nicht brandgefährlich. Da ist ein wässriger Elektrolyt, in diesem Fall Schwefelsäure, drin. Im geladenen Zustand hat man auf der einen Seite Blei und auf der anderen Seite Bleioxid. Das ganze reagiert dann mit dem Elektrolyten durch Hin- und Herschieben verschiedener Elektronen und ergibt im entladenen Zustand auf beiden Seiten Bleisulfat. Und das Bleisulfat, das wissen die Autofahrer vom Winter, das sollte man nicht allzu lange in dem Zustand lassen, weil es dann größere Kristalle bildet, die sich dann nicht mehr zurückverwandeln in Blei oder Bleioxid. Das heißt, die Batterie geht dann kaputt.“

Anders als die klassische Autobatterie, die über längere Zeit Energie speichern und gelegentlich einen vergleichsweise kleinen Strom wieder abgeben soll, sind Elektroautos ganz ohne Verbrennungsmotor auf besonders leistungsfähige Batterien mit hoher Kapazität angewiesen.

Bisher können Batterien in Elektrofahrzeugen weder die Reichweite noch die Langlebigkeit von benzin- oder dieselbetriebenen Verbrennungsmotoren erreichen. Sie sind auf wenige Hundert Kilometer Fahrt zwischen zwei Aufladungen beschränkt. Eine der größten Reichweiten bietet mit gut 400 Kilometern die Elektro-Luxuslimousine eines amerikanischen Herstellers. Das Fahrzeug besteht zu etwa 500 Kilogramm – das ist rund ein Viertel seines Gesamtgewichts – aus Lithium-Ionen-Akkus.

Forschung an neuen Batterietypen

Die vielfältigen Anwendungen und die immer größere Verbreitung der Batterietechnik motivieren daher auch die Forschung an ganz neuen Batterieformen und Verbesserungen der bestehenden Konzepte.

„Da geht es vor allem in die Richtung Erforschung von Magnesium-Batterien. Da haben wir jetzt einen neuen Elektrolyten entwickelt, mit dem wir auch die Kombination Magnesium und Schwefel fahren können. Das wäre sehr interessant, weil es einerseits sehr hohe Energiedichten verspricht und andererseits Magnesium tausendmal häufiger ist auf der Erde als Lithium – und Schwefel bekommt man praktisch umsonst.“

Auf der Suche nach neuer Batterietechnik sind Maximilian Fichtner und seine Kollegen auch dabei, ganz andere Konzepte zu untersuchen und ihre Praxistauglichkeit zu prüfen.

”Es gibt natürlich andere Ideen, und es wäre auch schön, wenn sich da etwas Sinnvolles verwirklichen ließe. Ein Idee ist die sogenannte Redox-Flow-Batterie, wo das ganze ein bisschen funktioniert wie eine Brennstoffzelle. Wir haben da zwei große Tanks, wo wir sozusagen eine geladene und eine entladene Flüssigkeit haben, und die schicken wir dann gegenläufig durch einen sogenannten Konverter und ziehen Strom daraus. Das macht die Konstruktion viel einfacher – allerdings kann man damit pro Volumen nicht allzu viel Energie speichern.“

In jedem Fall braucht es einen langen Atem, bis sich eine vielversprechende Idee zum fertigen Produkt entwickelt hat.

”Insgesamt ist das ein Prozess, der von der ersten Entdeckung des Materials bis zur hoffentlichen Praxisreife etwa 12 bis 15 Jahren gedauert hat in der Vergangenheit.“

Quelle: https://www.weltderphysik.de/gebiet/technik/energie/energiespeicher/batterien-und-batterieforschung/