Warum verknoten sich Kabel?

Rainer Kayser und Redaktion

Daniel Besic/iStock

Um dem Phänomen von sich selbst verheddernden Dingen auf die Spur zu kommen, lässt sich ein einfaches Experiment durchführen. Man lasse beispielsweise einen Wollfaden, etwa einen halben Meter lang, senkrecht herunterhängen und dann auf eine glatte Unterlage fallen. Resultat: Der Faden bildet auf der Unterlage ein ungleichmäßiges Gewirr. Nach jedem Versuch sieht dieses Wirrwarr zwar anders aus, doch eines passiert nicht – nämlich, dass sich der Wollfaden ordentlich zu einer Spirale oder einem anderen Muster aufwickelt.

Zufällige Bewegungen lassen Knoten entstehen

Natürlich sind hier keine geheimnisvollen Kräfte am Werk. Der Faden fällt unter dem Einfluss der Schwerkraft, wobei zusätzlich die molekularen Kräfte wirken, die den Faden zusammenhalten. Unregelmäßigkeiten im Faden und seiner Bewegung vor dem Loslassen sorgen für einen ungleichmäßigen, nicht vorhersagbaren Fall und Endzustand. Deshalb sieht das Ergebnis jedes Mal anders aus. Und weil es nur sehr wenige geordnete Endzustände gibt – wie etwa eine ordentliche Spirale –, aber sehr, sehr viele unterschiedliche unordentliche Endzustände, erhält man in der Praxis immer ein unordentliches Gewirr.

Betrachtet man ein solches Durcheinander genauer, lässt sich erkennen, dass sich der Faden an vielen Stellen überschneidet und Schleifen bildet. Fasst man den Faden nun an einer beliebigen Stelle an und zieht ihn hoch, so kann es passieren, dass man ihn durch eine solche Schleife hindurchzieht – und schon entsteht ein Knoten. Wenn ein Fadengewirr beispielsweise in einem Behälter durch Stöße und Drehungen zufälligen Bewegungen ausgesetzt ist, hat das einen ganz ähnlichen Effekt.

Was genau in einem geschüttelten Fadengewirr vor sich geht, haben schon zahlreiche Forschungsgruppen untersucht. Die Länge des Fadens im Verhältnis zur Größe des Behälters spielt demnach eine wichtige Rolle. Ist der Faden zu lang, füllt er das Volumen so sehr aus, dass kaum noch Bewegungen möglich sind. Infolgedessen kann sich ein anfangs entstandenes Gewirr nur wenig verändern, zeigen die Versuche der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Ist der Faden dagegen zu kurz, lösen sich zufällige Überschneidungen sofort wieder auf oder kommen gar nicht erst zustande.

Material und Oberflächenstruktur machen den Unterschied

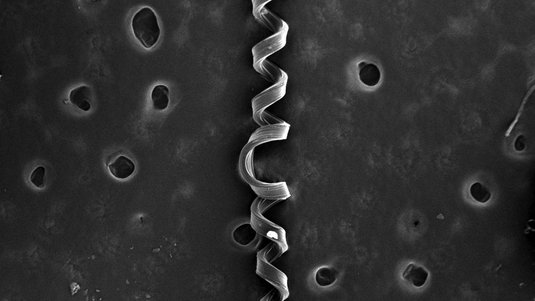

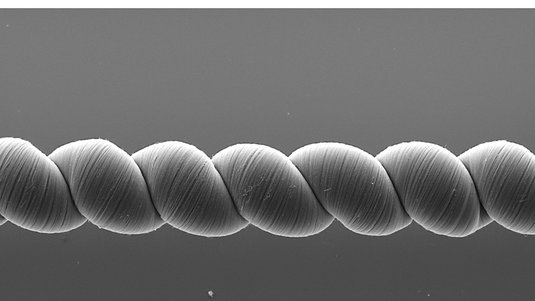

Auch die Materialeigenschaften sind von Bedeutung. Je flexibler ein Faden oder ein Kabel ist, desto leichter kann es sich verformen und Schleifen bilden. Ein Wollfaden ist beispielsweise viel biegsamer als ein Kopfhörerkabel – und formt daher schneller ein komplexes Gewirr. Eine gewisse Biegesteifigkeit, wie sie bei einem dünnen Kabel vorliegt, hat aber ebenfalls Folgen: Entstehen erst einmal Überschneidungen und Knoten, so bleiben sie eher erhalten und ziehen sich sogar fest.

Eine weitere Rolle spielt die Oberfläche des Fadens oder Kabels. Wollfäden haben eine faserige Oberfläche und bleiben daher bei Überschneidungen geradezu aneinander kleben. Das unterdrückt weitere Bewegungen, sodass oft nur ein lockeres Fadengewirr entsteht. Ein glattes Garn oder Kabel dagegen bewegt sich freier und kann somit eher engere Schleifen und Knoten bilden. Dann entscheidet die Reibung an der Oberfläche darüber, ob diese Strukturen länger erhalten bleiben oder leicht wieder auseinanderrutschen.

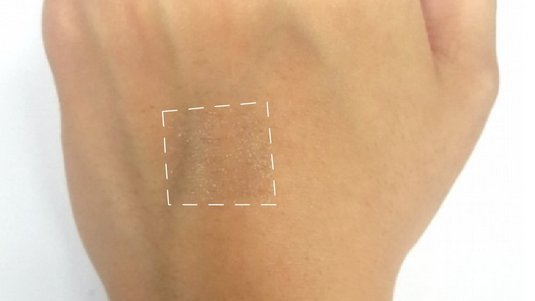

Was lernen wir daraus? Wenn wir ein Kopfhörerkabel oder eine Lichterkette sorgfältig aufwickeln, dann sollten wir das Kabel in einem Behälter unterbringen, der so klein ist, dass es sich darin nicht mehr bewegen kann. Ist der Behälter größer, oder wollen wir vielleicht mehrere Kabel darin unterbringen, so helfen nur Kabelbinder. Andernfalls müssen wir das entstehende Chaos in Kauf nehmen und die Kabel mühevoll entknoten und entwirren.

Ig-Nobelpreis für die Erforschung der spontanen Verknotung

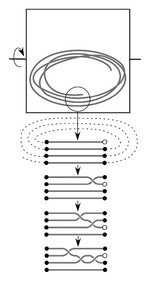

Zu den ersten Forschenden, die das Verheddern von Fäden und Kabeln ernsthaft untersucht haben, gehören Dorian Raymer und Douglas Smith von der University of California in San Diego. In ihrer Arbeit „Spontaneous knotting of an agitated string“ – auf Deutsch etwa: „Spontane Verknotung einer bewegten Schnur“ berichtete das Forscherduo 2007, wie sich eine in einem bewegten Kasten untergebrachte Schnur verwickelt und verknotet.

Die Studie brachte den beiden Wissenschaftlern den Ig-Nobelpreis ein. Diese satirische Auszeichnung ehrt wissenschaftliche Leistungen, die „Menschen zuerst zum Lachen, dann zum Nachdenken bringen“. Bei insgesamt 3415 Versuchen wiesen Raymer und Smith insgesamt 120 verschiedene Formen von Knoten nach.

Quelle: https://www.weltderphysik.de/thema/hinter-den-dingen/warum-verknoten-sich-kabel/