„Euclid könnte an die Grenzen stoßen“

Jan Hattenbach

ESA (Image by AOES Medialab)

Welt der Physik: Herr Bartelmann, was genau beschreibt die Hubblekonstante eigentlich?

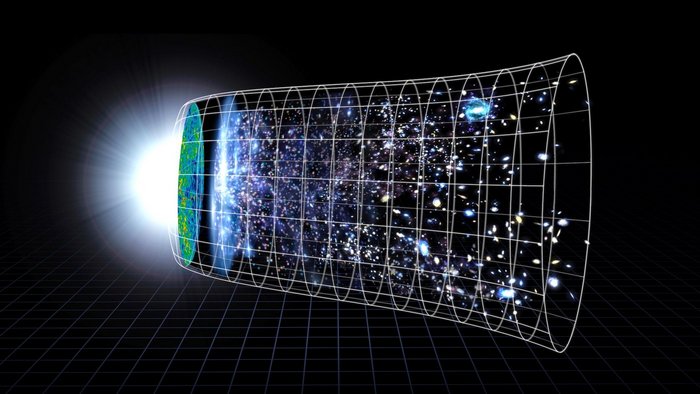

Matthias Bartelmann: Die Hubblekonstante beschreibt zunächst einmal, wie schnell das Universum größer wird. Wir wissen seit den Messungen von Edwin Hubble vor etwa hundert Jahren, dass sich Galaxien umso schneller von uns wegbewegen, je weiter sie von uns entfernt sind. Das Verhältnis zwischen den Galaxienabständen und ihrer Fluchtgeschwindigkeiten wird durch die Hubblekonstante beschrieben. Viel weitreichender ist aber, dass die Hubblekonstante unserem Universum eine Zeitskala und eine Längenskala gibt – sie ist die einzige Größe, die das tut. Mithilfe der Hubblekonstante lässt sich auch berechnen, wie alt das Universum ungefähr ist. Multipliziert man diese Zeit mit der Lichtgeschwindigkeit, lässt sich die Größe des Universums abschätzen.

Kann man Alter und Größe des Universums nicht auch direkt messen, indem man Himmelsobjekte beobachtet?

Praktisch alles, was wir am Himmel messen, sind dimensionslose Größen, sie haben also keine Einheit: Winkelabstände, scheinbare Helligkeiten und so weiter. Erst die Hubblekonstante gibt allen astronomischen Beobachtungen eine Skala, wodurch sich etwa die Größe und das Alter einer Galaxie überhaupt erst bestimmen lässt. Deswegen ist sie so wichtig.

Manchmal tauchen im Zusammenhang mit der Hubblekonstante auch Begriffe wie „Hubblespannung“ oder sogar „Hubblekrise“ auf. Was hat es damit auf sich?

Hubblespannung meint, dass sich die Werte der Hubblekonstante, die anhand verschiedener Arten von Daten aus dem frühen und dem späten Universum ermittelt wurden, widersprechen. Man muss sich vor Augen halten: Die meisten Messungen der Hubblekonstante sind außerordentlich indirekt. Um aus beobachteten Größen die Hubblekonstante zu schließen, braucht man Modellannahmen, und natürlich können wir mit diesen Annahmen daneben liegen. Aktuell unterscheiden sich die Messungen erheblich, das stimmt. Dahinter stecken Probleme, die wir lösen müssen, aber eine tiefe Krise sehe ich nicht.

Welche unterschiedlichen Messmethoden der Hubblekonstante gibt es denn und wie stark unterscheiden sich die Ergebnisse voneinander?

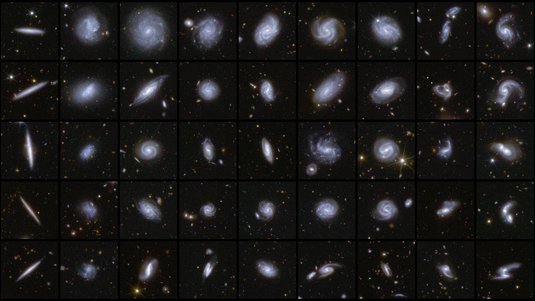

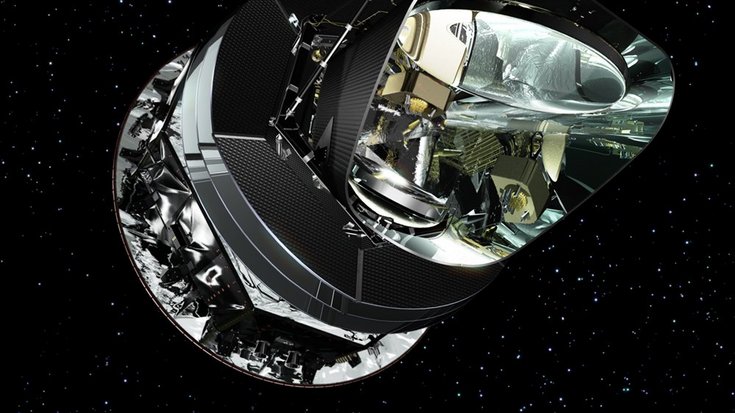

Zum einen lässt sich die Mikrowellenhintergrundstrahlung mit dem Planck-Satelliten betrachten, die aus einer Zeit stammt, als das Universum nur aus heißem Gas bestand. Außerdem lassen sich astronomische Messungen von Galaxien im heutigen Universum nutzen, um die Hubblekonstante zu bestimmen. Dabei orientiert man sich an Entfernungsmessungen und an sogenannten Standardkerzen, das sind Himmelsobjekte, deren absolute Helligkeit bekannt sind. Die Ergebnisse der beiden Messmethoden unterscheiden sich allerdings um rund zehn Prozent und beide Werte sind unter Berücksichtigung ihrer Fehlermargen nicht kompatibel.

Wieso erwartet man eigentlich das gleiche Resultat für die Expansionsrate, wenn sich die Messungen einmal auf das gegenwärtige und einmal auf das vergangene Universum beziehen?

Diese Frage wird mir im Zusammenhang mit der Hubblespannung am häufigsten gestellt. Wir erwarten an sich nicht das gleiche Resultat. Doch wir rechnen mithilfe des kosmologischen Modells die Messungen am Mikrowellenhintergrund auf die heutige Hubblekonstante um. Wir betrachten also nicht die damalige Expansionsgeschwindigkeit, sondern die heutige. Aber wenn wir in dieser Umrechnung nur ein leicht falsches kosmologisches Standardmodell annehmen, dann landen wir heute bei einem falschen Wert.

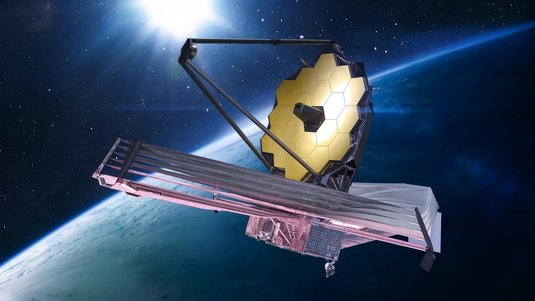

Den Wert der Hubblekonstante mithilfe der Galaxienmessungen hat das James-Webb-Teleskop im Jahr 2024 geliefert: Im Sommer veröffentlichte eine Gruppe um Wendy Freedman von der Universität Chicago einen Wert, der deutlich näher an dem von der Planck-Messung lag. Da hieß es schon, die Hubblespannung könnte gelöst sein. Im Dezember präsentierte die Gruppe um Adam Riess von der Johns Hopkins University das Gegenteil: Webb bestätige den höheren Wert. Täuscht der Eindruck oder müssen die Astronomen erst ihre Hausaufgaben erledigen, ehe Kosmologen die Resultate interpretieren?

Genau diese Schlussfolgerung würde ich auch ziehen. In den Daten und ihrer Interpretation ist offensichtlich genügend Spielraum, dass hoch respektierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler anhand derselben Daten zu verschiedenen Schlussfolgerungen kommen. Die Meinungsverschiedenheiten zwischen diesen Gruppen zeigen, wie groß die systematischen Fehler noch immer sind.

Gibt es denn weitere Methoden, mit denen sich die Hubblekonstante bestimmen lassen könnte?

Eine Methode, auf die ich selber große Hoffnung setze, beruht auf Gravitationslinsen. Starke Gravitationslinsen sind etwa massereiche Galaxien, die aufgrund ihrer Gravitationskraft wie eine Linse für Licht wirken. Dadurch werden Mehrfachbilder von einzelnen Lichtquellen – wie etwa weit entfernten Quasaren, also aktiven Galaxienkernen – erzeugt. Solche Quellen sind häufig veränderlich und man kann die Veränderungen direkt in zwei oder mehr Bildern nacheinander sehen. Man erhält dadurch Laufzeitunterschiede des Lichts von der Quelle zum Beobachter. Ich hatte erwähnt, dass die Hubblekonstante eine Zeitskala liefert: Die Laufzeitunterschiede erlauben es deshalb, auf die Hubblekonstante zurückzuschließen.

Gibt es schon Ergebnisse?

Ja, aber die Messunsicherheit ist noch relativ groß. Die Schwierigkeit besteht darin, die beobachteten Laufzeitunterschiede in die Hubblekonstante umzurechnen. Dazu muss man die Massenverteilung kennen, die diesen Gravitationslinseneffekt ausgelöst hat. Das heißt, auch in dieser Methode stecken Modellannahmen, die zu verschiedenen Ergebnissen führen können. Allerdings hat sich dank des Hubbleteleskops und des James-Webb-Teleskops die Bildqualität solcher Gravitationslinsen dermaßen verbessert, dass die Massenmodelle erheblich besser geworden sind. Da erwarte ich also bald Fortschritte.

Und was passiert, wenn sich die Hubblespannung nicht durch Messfehler erklären lässt? Muss dann das kosmologische Standardmodell erneuert werden?

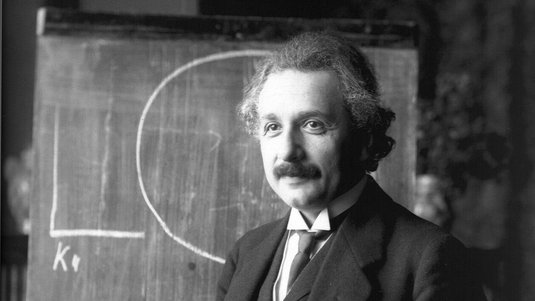

Zunächst einmal: Das kosmologische Standardmodell wird nicht deswegen so sehr verteidigt, weil wir es alle so gernhaben – sondern weil es bislang nicht widerlegt wurde. Es gehen ja nur drei Grundannahmen in das Modell ein. Erstens: die Allgemeine Relativitätstheorie. Sie beschreibt die Raumzeit. Es werden bereits Alternativen zur Allgemeinen Relativitätstheorie intensiv erforscht. Es zeigt sich aber: Je mehr wir uns damit beschäftigen, umso mehr stellt sich heraus, wie unglaublich robust die Allgemeine Relativitätstheorie ist. Und die weiteren Annahmen des Standardmodells sind es auch.

Welche zwei weiteren Grundannahmen sind das denn?

Zweitens: die Annahme, dass das Universum isotrop ist, also in allen Richtungen im Wesentlichen gleich aussieht. Dafür sprechen schon die Beobachtungen des Mikrowellenhintergrunds. Die dritte Annahme ist die schwächste: Das Universum ist homogen, das heißt an jedem beliebigen Ort im Universum erscheint es genauso isotrop wie an unserem. Das ist eine Annahme, die wir praktisch nicht prüfen können, denn wir können uns nicht ohne weiteres zu einem anderen Beobachtungsort begeben. Deswegen fühle ich mich einigermaßen sicher zu sagen, dass das kosmologische Standardmodell in seinen konzeptionellen Grundlagen wohl Bestand haben wird.

Manche Kosmologinnen und Kosmologen setzen aber trotzdem an der letzten Annahme an: Ihr Argument ist, dass unser Platz im Universum besonders ist und wir uns in einer lokalen „Blase“ geringerer Materiedichte befinden. Die Hubblekonstante, gemessen in unserer Blase, sei nur scheinbar größer als die des Mikrowellenhintergrunds.

Ich habe einmal einen meiner Doktoranden vor die Aufgabe gestellt, genau das zu prüfen. Gibt es irgendwelche Hinweise, dass wir an so einem untypischen Ort leben? Die Daten sprechen eindeutig dagegen. Ein Gegenargument ist, dass der Mikrowellenhintergrund in allen Himmelsrichtungen so gleichförmig ist. Wenn wir tatsächlich in so einer „Blase“ leben würden, dann kann man diese Beobachtung nur erklären, indem wir genau in deren Zentrum sitzen müssten. Das ist schon sehr unwahrscheinlich.

Was bleibt dann noch als Erklärung für die Hubblespannung?

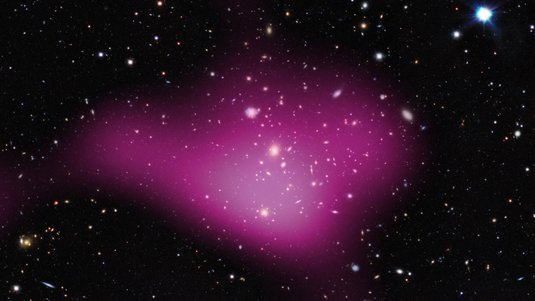

Wenn man das kosmologische Standardmodell beibehalten will und in dessen Rahmen trotzdem die Hubblespannung irgendwie lösen möchte, dann muss man das kosmische Expansionsverhalten betrachten. Ich halte es durchaus für möglich, dass wir die Expansion des Universums unmittelbar nach der Freisetzung des Mikrowellenhintergrunds noch nicht genau genug verstehen. Eine Idee ist, dass die Effekte der Dunklen Energie schon früh einsetzten, wir nennen das „Early Dark Energy“. Damit würde das Expansionsverhalten so beeinflusst werden, dass die Hubblespannung zumindest kleiner wird.

Wie sieht Ihrer Meinung nach die Zukunft der kosmologischen Forschung aus?

Ich glaube, sie wird sich in Zukunft in zwei Bereiche aufteilen: Der eine wird das „frühe“ Universum betreffen – also die Zeit, in der das Universum weniger als eine Milliarde Jahre alt war. Ich glaube, da wird es im Hinblick auf fundamentale physikalische Überlegungen noch interessant. Da geht es etwa um die Inflation, die extrem schnelle Expansion des Universums kurz nach dem Urknall, oder um den Zusammenhang zwischen Quantentheorie und Gravitationstheorie. Der zweite Bereich betrifft das „späte“ Universum, also etwa die Frage, wie sich die beobachtbaren Strukturen, also Galaxien und so weiter, entwickeln konnten. Hier könnte es allerdings sein, dass die Kosmologie bald an ein Ende stößt.

Wie meinen Sie das?

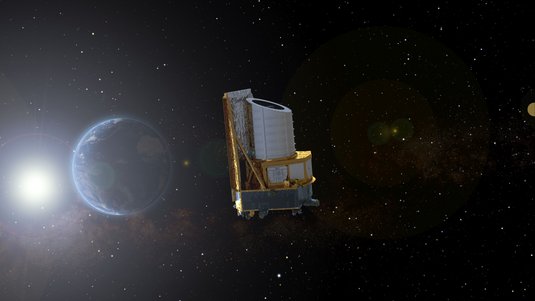

Im Juli 2023 hat der Euclid-Satellit seine Mission gestartet. Er wird insgesamt ein Drittel des Himmels im nahen Infrarotbereich beobachten. Euclid könnte dabei an die Grenzen des beobachtbaren Kosmos stoßen, denn er wird den Himmel bis zu einer Tiefe untersuchen, die der Zeit im frühen Universum entspricht, in der Galaxien begannen, sich aus dem verteilten Urmaterial zu formen. Oder zeitlich rückwärts gedacht: zu verschmelzen.

Heißt das, dass man praktisch in die Epoche zurückschauen wird, in der sich aus gleichförmig verteiltem Gas Strukturen, also Galaxien, bildeten?

Richtig. Und wesentlich tiefer zu beobachten, macht wenig Sinn, weil wir dann den ganzen Himmel von eben diesem Gas überdeckt sehen. Ich denke, dass Kosmologinnen und Kosmologen in absehbarer Zeit die Daten ausgehen werden und es Fragen geben wird, die wir mit den uns zugänglichen Daten gar nicht mehr beantworten können. Denn dann hätten wir sozusagen ausgeschöpft, was überhaupt sichtbar ist.

Wenn Sie Videos von YouTube anschauen, werden Daten an YouTube in die USA übermittelt.

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Datenschutzseite.

Quelle: https://www.weltderphysik.de/gebiet/universum/kosmologie/kosmologie-euclid-koennte-an-die-grenzen-stossen/