Warum sehen wir uns in einem Spiegel?

Rainer Kayser und Redaktion

Wasana Kunpol/iStock

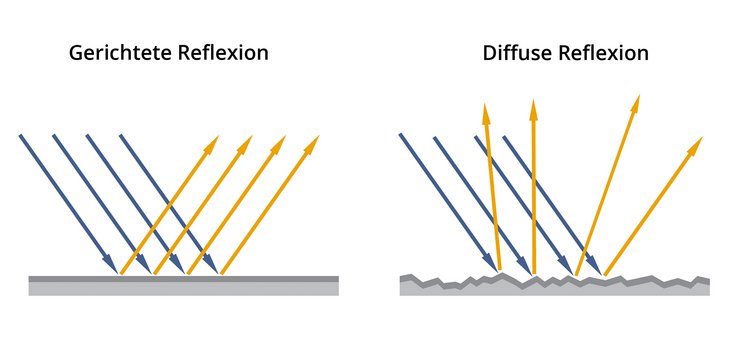

Gäbe es keine Spiegel, dann hätten wir nur eine vage Vorstellung davon, wie wir aussehen – denn in einer Glasscheibe oder auf einer glatten Wasseroberfläche sehen wir nur ein schwaches Spiegelbild von uns. Die Grundvoraussetzung dafür, dass wir uns selbst betrachten können, ist also zunächst einmal eine glatte Oberfläche. Anders als bei einer rauen Oberfläche verlaufen die reflektierten Lichtstrahlen hier nämlich weiterhin parallel zueinander und erzeugen so ein unverzerrtes Abbild von Personen und Gegenständen – die Oberfläche spiegelt.

In den meisten Fällen reflektieren aber selbst extrem glatte Oberflächen nur einen Bruchteil des einfallenden Lichts: Ein Teil des Lichts dringt durch das Material hindurch und ein weiterer Teil wird darin absorbiert, geht also verloren. Infolgedessen sehen wir – insbesondere in einer hellen Umgebung – nur ein schwaches Spiegelbild. Typischerweise besteht ein handelsüblicher Spiegel aus einer Glasscheibe, auf deren Rückseite eine dünne Schicht aus Aluminium aufgedampft ist. Warum eine Glasscheibe? Dafür gibt es eine ganze Reihe von Gründen.

Zunächst einmal wäre ein Spiegel aus reinem Aluminium wesentlich teurer in der Herstellung. Zudem eignet sich Glas als Trägermaterial, weil es einerseits durchsichtig ist und andererseits eine sehr glatte Oberfläche besitzt. Dadurch ist auch die aufgedampfte Aluminiumschicht glatt und muss nicht aufwendig poliert werden. Und schließlich: Aluminium oxidiert an der Luft – es bildet sich Aluminiumoxid. Dieses ist zwar durchsichtig, aber es streut das Licht und verringert daher die Reflexion. Das Glas verhindert auf der spiegelnden Seite den Kontakt zur Luft und damit die Oxidation. Um das Aluminium auch von hinten zu schützen, wird die Rückseite mit einem Schutzlack versehen.

Warum Aluminium?

Das Reflexionsvermögen von Aluminium liegt knapp über 90 Prozent, während beispielsweise Chrom nur 55 bis 70 Prozent des einfallenden Lichts reflektiert. Noch etwas besser als Aluminium schneidet Silber mit bis zu 98 Prozent ab. Doch sowohl bezüglich der Kosten als auch der Verarbeitung bietet Aluminium gegenüber Silber deutliche Vorteile.

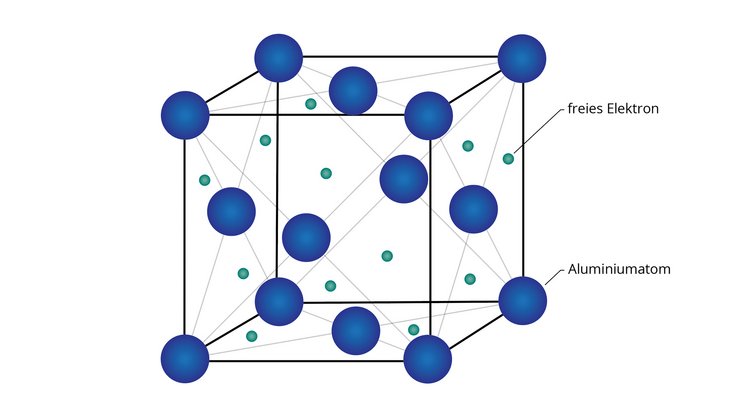

Das reflektierende Element bei einem Spiegel ist also eine dünne Schicht aus Aluminium. Aluminium ist ein Metall – und Metalle zeigen einen ganz besonderen inneren Aufbau. Die Atome bilden ein regelmäßiges Gitter und geben dabei ihre äußeren Elektronen an das Gitter ab. Diese freien Elektronen sind dafür verantwortlich, dass Metalle gute Wärmeleiter und gute elektrische Leiter sind. Und darüber hinaus sorgen sie für die Reflexion von Licht.

Licht lässt sich als wellenförmige Ausbreitung elektrischer und magnetischer Felder beschreiben, also als elektromagnetische Welle. Trifft eine solche Welle auf ein Metall, so versetzt sie dort in einem nur wenige Nanometer dicken Bereich an der Oberfläche die freien Elektronen in Schwingungen. Elektronen, die sich bewegen, erzeugen selbst wiederum elektromagnetische Wellen, die sich in alle Richtungen ausbreiten.

Diese sekundären Wellen überlagern sich mit den von außen einfallenden Wellen gerade so, dass im Inneren des Metalls keine Welle übrig bleibt – die ursprüngliche und die sekundäre Welle löschen sich gegenseitig aus. Im Metall breitet sich also kein Licht aus. Anders sieht es außerhalb des Metalls aus: Dort addieren sich die von den Elektronen erzeugten Wellen zu einer nach außen laufenden Gesamtwelle – die uns dann als reflektiertes Licht erscheint.

Wir sprechen also zwar davon, dass das Licht am Spiegel zurückgeworfen wird. Streng genommen handelt es sich bei dem Licht aber um neues Licht, das die freien Elektronen im Metall erzeugen. Und da Aluminium verglichen mit den meisten anderen Metallen eine besonders hohe Zahl freier Elektronen aufweist, besitzt es ein sehr gutes Reflexionsvermögen. Enthält ein Material dagegen keine freien Elektronen, wie etwa Glas oder Wasser, treten zwar auch die gebundenen Elektronen mit dem einfallenden Licht in Wechselwirkung und emittieren „neues Licht“. Allerdings ist die auslaufende Welle und damit auch das Spiegelbild in diesem Fall deutlich schwächer.

Wie ein Spionspiegel funktioniert

Man kennt die Situation aus vielen Filmen: Eine Person betrachtet sich im Spiegel, während sie von der anderen Seite aus beobachtet wird. Wie kann das sein? Es sind zwei Tricks, die bei solchen Spionspiegeln zur Anwendung kommen.

Erstens benötigt man einen Spiegel mit einer sehr dünnen Metallschicht, die nicht über 90, sondern nur 50 bis 70 Prozent des Lichts reflektiert und den Rest durchlässt. Bei einem Spionspiegel liegt die Dicke der Aluminiumschicht deshalb zwischen 20 und 50 Nanometern, während sie bei einem normalen Spiegel zwischen 100 und 200 Nanometern dick ist.

Zweitens ist eine besondere Beleuchtung notwendig. Dort, wo die observierte Person steht, muss es hell sein, während es im Raum auf der anderen Seite dunkel ist. Nur so sieht die Person vor dem Spiegel ihr helles Spiegelbild, aber nicht das schwache Licht aus dem Raum hinter dem Spiegel.

Quelle: https://www.weltderphysik.de/thema/hinter-den-dingen/warum-sehen-wir-uns-in-einem-spiegel/