„Riesiger Anteil fehlender Materie im All“

Dirk Eidemüller

ESA

Welt der Physik: Woher wissen wir, dass ein gewisser Anteil der gewöhnlichen Materie im Weltall nicht nachweisbar ist?

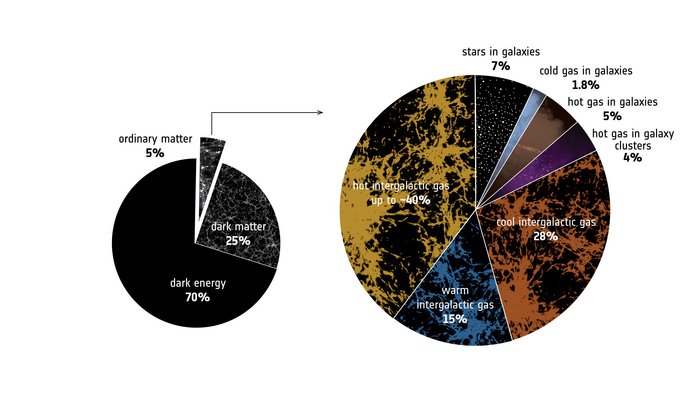

Florian Pacaud: Laut dem sogenannten kosmologischen Standardmodell gibt es im All neben der normalen Materie – aus der Sterne, Planeten und wir selbst bestehen – auch die Dunkle Materie und Dunkle Energie. Bei den beiden letzteren wissen wir zwar nicht, um was genau es sich bei ihnen handelt. Aber man kann auf kosmischen Skalen ihren Einfluss auf die Entwicklung von Strukturen wie Galaxien und Galaxienhaufen nachweisen. Das Wechselspiel all dieser Materieformen liefert die Strukturen im All, wie wir sie heute kennen. Allerdings scheint im heutigen Kosmos ein riesiger Anteil an normaler Materie zu fehlen – nämlich rund ein Drittel.

Gilt das auch für frühere Phasen im Universum?

Eben nicht! Wenn wir uns Aufnahmen von Galaxien vor mehr als fünf Milliarden ansehen, dann finden wir in und zwischen den Galaxien so viel Materie, wie die Modelle vorhersagen. Aus irgendeinem Grund hat sich in den letzten fünf Milliarden Jahren also eine große Menge an Materie unseren Blicken entzogen. Das hat nichts mit Dunkler Materie zu tun. Sondern es wird schon länger spekuliert, dass diese verschwundene Materie schlicht deshalb „verschwunden“ ist, weil sie sich so stark aufgeheizt hat, dass sie mit normalen optischen und Infrarot-Teleskopen nicht mehr zu sehen ist und damit für uns unsichtbar wurde. Denn bei Temperaturen von 100 000 Grad Celsius oder noch höher ist diese Materie mehr oder weniger vollständig ionisiert und zeigt keine der üblichen Spektrallinien mehr, mit denen wir Materie im All beobachten.

Was ist denn seither passiert und gibt es Theorien, wo sich die fehlende Materie befinden könnte?

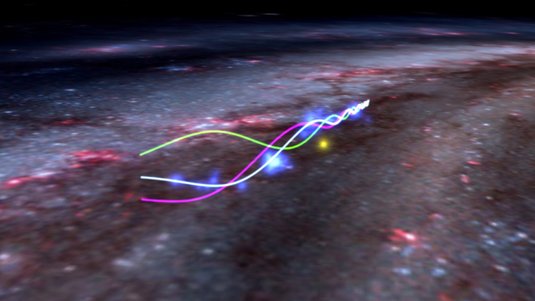

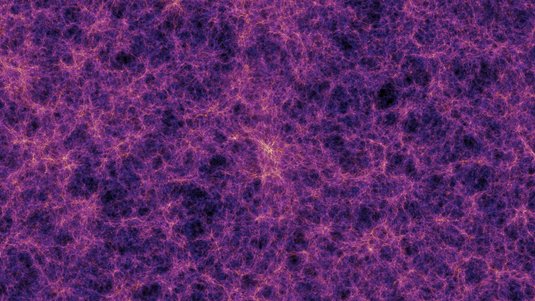

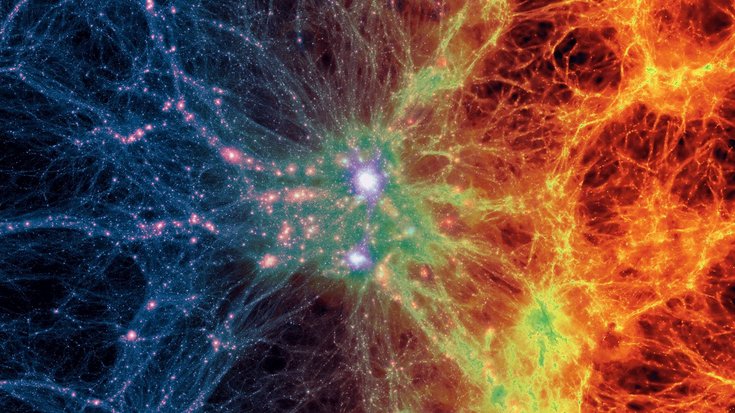

Laut dem kosmologischen Standardmodell sollte es sich bei der unsichtbaren, heißen Materie um riesige intergalaktische Filamente handeln. Das sind lang gestreckte Strukturen, die insgesamt das kosmische Netz bilden. Vor mehr als fünf Milliarden Jahren waren die Filamente noch deutlich kühler und deshalb für normale Teleskope zumindest teilweise sichtbar. Sie waren auch ausgedehnter als heute. Seitdem ist folgendes passiert: Die Filamente zwischen den Galaxienhaufen haben mehr Masse als das dünne Gas um sie herum. Deshalb wirken sie gravitativ anziehend und sammeln umliegendes Gas ein. Bei den enormen Entfernungen im Weltall bedeutet das, dass sehr viel Gravitationsenergie freigesetzt wird. Diese wandelt sich wiederum in Wärme um und heizt das Gas von anfangs vielleicht einigen Dutzend oder hundert Grad Celsius bis auf rund eine Million Grad Celsius – oder noch mehr – auf. Warum also über ein Drittel der Materie in den letzten fünf Milliarden Jahren aus unserem Blickfeld verschwunden ist, könnte daran liegen, dass die intergalaktische Materie sich bei Stoß- und Verdichtungsprozessen auf riesigen Skalen enorm aufgeheizt hat.

Wie kann man dennoch nach der Materie suchen, obwohl sie unsichtbar ist?

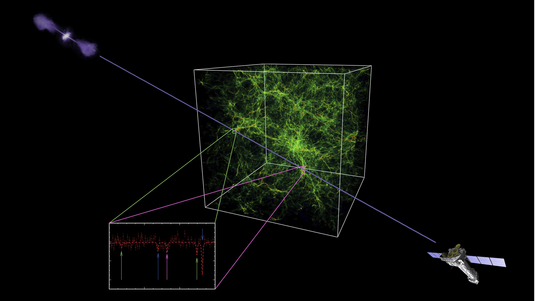

Dazu gibt es verschiedene Ansätze. Zum einen kann man das Licht von weit entfernten Quasaren nutzen. Wenn man deren helles Licht misst, kann man herausfinden, ob es teilweise absorbiert wurde, wenn es durch eine heiße Gaswolke aus normaler Materie getreten ist. Das liefert aber nur punktuelle Informationen. Da Kosmologinnen und Kosmologen vermuten, dass es sich bei der verschwundenen Materie um ausgedehnte Filamente handelt, kann man diese mit Punktmessungen nur schwer charakterisieren.

Sie und Ihr Team haben jetzt aber dennoch ein solches Filament ausfindig gemacht. Wie war das möglich?

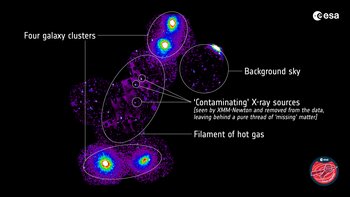

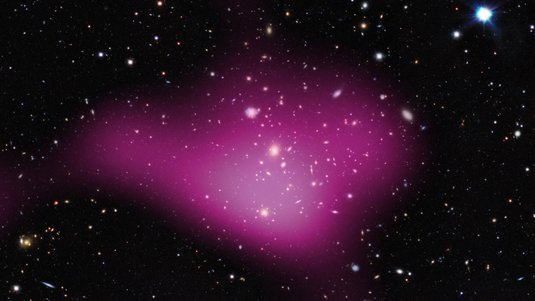

Da wir ja davon ausgehen, dass die verschwundene Materie extrem heiß ist, sollte sie Röntgenstrahlung aussenden. Allerdings sind diese Filamente zugleich so groß und dünn, dass ihre Röntgenstrahlung eigentlich kaum nachweisbar ist. Deshalb haben wir nun Daten von zwei sehr unterschiedlichen Weltraumteleskopen, die Röntgenstrahlung beobachten können, genutzt und diese miteinander kombiniert. Dadurch konnten wir ein Filament aus heißer Materie sichtbar machen.

Wo liegt das Filament?

Es befindet sich im sogenannten Shapley-Superhaufen. Das ist eine riesige Zusammenballung von rund 8000 Galaxien. Das Filament liegt zwischen vier Unterhaufen und ist rund 23 Millionen Lichtjahre lang – also rund 230-mal länger als der Durchmesser unserer Milchstraße.

Und welche Weltraumteleskope haben Sie für ihre Suche nach der verlorenen Materie genutzt?

Das Suzaku-Observatorium, das mittlerweile außer Betrieb ist, und dann den noch aktiven ESA-Satelliten XMM-Newton. Diese beiden Röntgenteleskope sind sozusagen gegensätzlich konzipiert: Wo das eine Stärken hat, hat das andere Schwächen und umgekehrt. Bei unserer jüngsten Analyse ist es uns gelungen, die Schwächen des einen jeweils durch die Stärken des anderen auszugleichen. Und zwar hat Suzaku keine besonders gute Auflösung, mit ihm lassen sich Punktquellen nicht gut identifizieren. Aber es ist extrem rauscharm, so dass es auch sehr schwache Strahlung vor dem kosmischen Hintergrund identifizieren kann. Und XMM-Newton kann sehr gut Punktquellen nachweisen, ist aber schlechter, was schwache Quellen betrifft.

Wie haben Sie aus den Daten das Filament nachgewiesen?

Zunächst haben wir mit den Daten von Suzaku feststellen können, dass sich in dem Bereich eine ausgedehnte Röntgenquelle befindet, die sich über rund 23 Millionen Lichtjahre erstreckt. Allerdings war aufgrund der schlechten Auflösung nicht klar, ob diese Röntgenstrahlung anstelle von einem Filament nicht doch von diversen Punktquellen wie etwa entfernten Quasaren stammen könnte. Deshalb haben wir mit XMM-Newton in diesem Bereich alle Punktquellen abgescannt und diese von der diffusen Emission subtrahiert. Übrig blieb die Röntgenemission des intergalaktischen Filaments. Es ist ungefähr zehn Millionen Grad Celsius heiß und hat rund die zehnfache Masse der Milchstraße.

Was bedeutet das nun für die Gesamtmasse an verborgener normaler Materie im Kosmos?

Wir gehen davon aus, dass der größte Teil der fehlenden normalen Materie aus solchen heißen Filamenten besteht, die sich zwischen Galaxienhaufen erstrecken. Sie sind schlicht so großräumig und so heiß, dass sie nur sehr schwer zu beobachten sind. Es sollte sogar noch sehr viel größere Filamente im All geben als das von uns entdeckte. Laut Simulationen können sie bis zu 300 Millionen Lichtjahre lang werden – oder sogar noch länger. Das erklärt, warum so viel Masse in ihnen steckt.

Quelle: https://www.weltderphysik.de/gebiet/universum/kosmologie/kosmologie-riesiger-anteil-fehlender-materie-im-all/