Nobelpreis für Physik 2025

Dirk Eidemüller

III. Niklas Elmehed. © Nobel Prize Outreach

Der Nobelpreis für Physik geht in diesem Jahr an John Clarke, Michel H. Devoret und John M. Martinis. Sie werden für die Entdeckung des makroskopischen quantenmechanischen Tunnelns und der Quantisierung von Energie in einem elektrischen Stromkreis geehrt. Eine wichtige Frage in der Physik ist die maximale Größe eines Systems, in dem quantenmechanische Effekte auftreten können. Die diesjährigen Nobelpreisträger führten Experimente mit elektrischen Stromkreisen durch, die groß genug waren, um in der Hand gehalten zu werden. In den Systemen gelang es ihnen, sowohl quantenmechanisches Tunneln als auch quantisierte Energieniveaus nachzuweisen.

Wenn Teilchen durch Barrieren tunneln

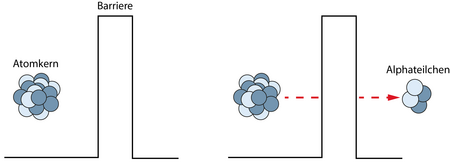

Der Tunneleffekt ist eine der zahlreichen Besonderheiten der Quantenphysik. Er besagt, dass etwa ein Elektron sich durch eine Barriere bewegen kann, auch wenn seine Energie dafür eigentlich nicht ausreicht. In der klassischen Physik ist so etwas vollkommen ausgeschlossen. Das wäre etwa so, als ob eine Murmel, die sich auf einem hügeligen Parcours bewegt, auf einmal auf der anderen Seite eines Hügels auftaucht – obwohl sie zu langsam ist, um es über das Hindernis zu schaffen.

Dieser Effekt wurde bereits kurz nach der Formulierung der Quantenmechanik durch Werner Heisenberg und Erwin Schrödinger vorhergesagt. Damit ließen sich insbesondere in der Kernphysik bedeutende Phänomene erklären: So spielt der Tunneleffekt beim radioaktiven Zerfall eines Atomkerns eine entscheidende Rolle. Dabei tunnelt ein Teil des Atomkerns, ein Alphateilchen, nach außen, obwohl es eigentlich darin gebunden ist. Ebenso funktioniert Kernfusion in der Sonne nur, weil sich eigentlich abstoßende Protonen dank des Tunneleffekts näher als klassisch möglich kommen und dann miteinander verschmelzen.

Lange war aber unklar, welche Möglichkeiten der Tunneleffekt für technologische Anwendungen mit sich bringt. In den 1960er und 1970er Jahren führte die Entwicklung der Halbleitertechnik aber zu wichtigen Durchbrüchen, die unter anderem auf dem Tunnel- und anderen Quanteneffekt basieren.

Quantenphysik in Supraleitern

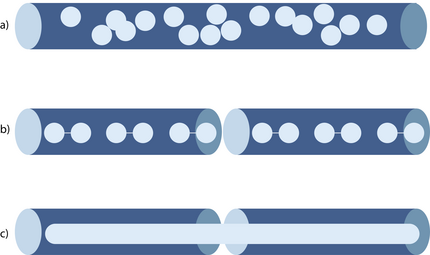

Dazu zählen auch Effekte der Supraleitung. In einem normalen Supraleiter können Elektronen fließen, ohne elektrischen Widerstand zu erfahren. Dies lässt sich dadurch erklären, dass sich je zwei Elektronen zu sogenannten Cooper-Paaren zusammenschließen. In diesem gemeinsamen Quantenzustand werden sie nicht mehr an Hindernissen wie etwa Fehlstellen im Kristallgitter gestreut und können an störenden Hindernissen im Leitermaterial „vorbeitunneln“. Für diese Erklärung erhielten die drei Theoretiker John Bardeen, Leon N. Cooper und Robert Schrieffer im Jahr 1972 den Physik-Nobelpreis.

Im Folgejahr erhielt Brian Josephson mit zwei weiteren Forschern den Nobelpreis für deren Arbeiten über den Tunneleffekt in Supraleitern. Eine wesentliche Rolle spielen dabei speziell präparierte Supraleiter, in denen der Draht an einer Stelle durchgeschnitten und dieses Stück durch ein dünnes, aber nichtleitendes Material ersetzt ist. Dann erhält man einen Josephson-Kontakt, der sich durch seine besonderen Quanteneigenschaften auszeichnet: Obwohl der Stromkreis eigentlich unterbrochen ist und laut der klassischen Physik kein Strom fließen dürfte, können die Elektronen doch durch die Unterbrechung tunneln.

Makroskopischer Tunneleffekt

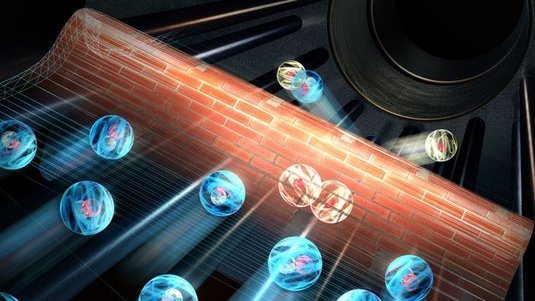

Hier setzt die Forschung der diesjährigen Preisträger an. Denn dieser Effekt sollte es möglich machen, den Tunneleffekt sogar in zentimetergroßen Systemen nachzuweisen und nicht nur bei atomaren Systemen, bei denen Quanteneffekte typischerweise auftreten. An der University of California in Berkeley arbeitete Mitte der 1980er Jahre John Clarke mit seinem Doktoranden John Martinis und Michel Devoret an solchen Stromkreisen. Den Tunneleffekt darin nachzuweisen, war aber nicht so einfach und verlangte den Preisträgern viele neue Ideen ab.

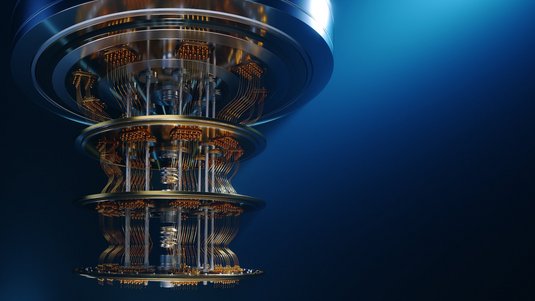

Bei ihren Experimenten gelangen den Dreien schließlich mehrere wichtige Erfolge: Einerseits konnten sie die quantenphysikalischen Effekte gegenüber störenden Einflüssen abschirmen – darunter die Wärmestrahlung und elektromagnetisches Rauschen. Beides übertönt sonst schnell die empfindlichen Quanteneffekte oder macht sie gar zunichte. Um die Stromkreise abzuschirmen, haben die Forscher die supraleitenden Bauteile meistens bei sehr tiefen Temperaturen knapp über dem absoluten Nullpunkt betrieben.

Die drei Forscher speisten dann einen schwachen Strom in einen Supraleiter mit einem Josephson-Kontakt. Dank des Tunneleffekts sollte der Strom nun aus dem unterbrochenen Stromkreis „ausbrechen“ können. Und tatsächlich konnten sie messen, dass trotz der Unterbrechung Strom floss.

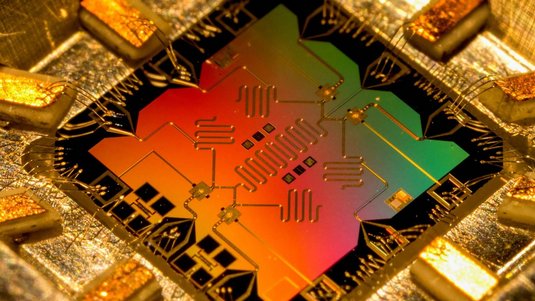

Doch mehr noch: Die drei ersannen auch eine neue Technik, um solche Materialsysteme und ihre Quanteneigenschaften im Detail zu untersuchen. Wie in sonst kleineren Quantensysteme, in denen Elektronen in einem Atom verschiedene Energiestufen haben können, haben auch die größeren Quantensysteme wie elektrische Schaltkreise mit Josephson-Kontakten gequantelte Energiestufen. Nur sind hier die Abstände zwischen den Stufen wesentlich kleiner. Um die Zustände in ein höheres Niveau zu befördern, benötigt man dann nicht Licht, sondern es genügt energieärmere Mikrowellenstrahlung. Diese leiteten die Forscher auf den Supraleiter und machten so dessen diskrete, quantisierte Energiezustände sichtbar.

Nimmt man die Messungen zusammen, waren damit eindrucksvoll der makroskopische Tunneleffekt sowie der Quantencharakter eines Supraleiters mit Josephson-Kontakt erwiesen.

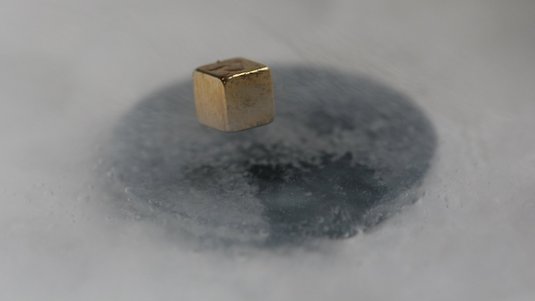

Grundlegende Bausteine für Quantencomputer

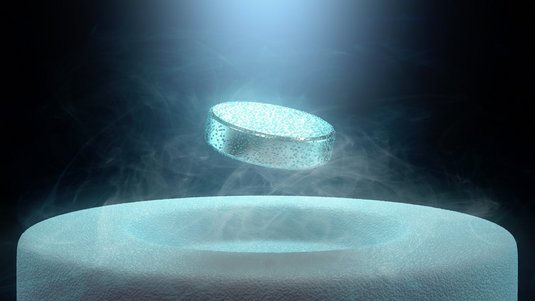

Heute kennt man makroskopische Quantenzustände auch bei ganz anderen Systemen, etwa bei sehr kalten, ausgedehnten Quantengasen wie den sogenannten Bose-Einstein-Kondensaten. Auch für konkrete Anwendungen in der Quantentechnologie und insbesondere für das Quantencomputing spielen Josephson-Kontakte die wichtigste Rolle. Die bislang größten Quantencomputer wurden mit tiefgekühlten Chips mit genau solchen Komponenten gebaut.

Ob ihnen in Zukunft vielleicht andere Quantentechnologien den Rang streitig machen können, gilt allerdings als offen. Denn die supraleitenden Bausteine sind hochempfindlich, und es könnte sich als außerordentlich schwierig erweisen, viele Tausend von ihnen zu einem funktionierenden Quantenprozessor zusammenzusetzen. Viele Forschungsgruppen weltweit erproben deshalb andere Arten von Quantenbausteinen, etwa neutrale Atome, Ionen oder speziell designte Materialien wie Diamanten mit speziellen Defekten in der Struktur. Man darf also gespannt sein, in welche Richtung das Gebiet sich entwickeln wird.

Wenn Sie Videos von YouTube anschauen, werden Daten an YouTube in die USA übermittelt.

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Datenschutzseite.

Quelle: https://www.weltderphysik.de/thema/nobelpreis/nobelpreis-fuer-physik-2025/