Was ist ein Quantensprung?

Sebastian Hollstein

aleksandarnakovski/iStock

Das Wort „Quantensprung“ begegnet mir relativ häufig – um Physik geht es dabei aber meistens nicht. Doch genau daher stammt der Begriff eigentlich, oder?

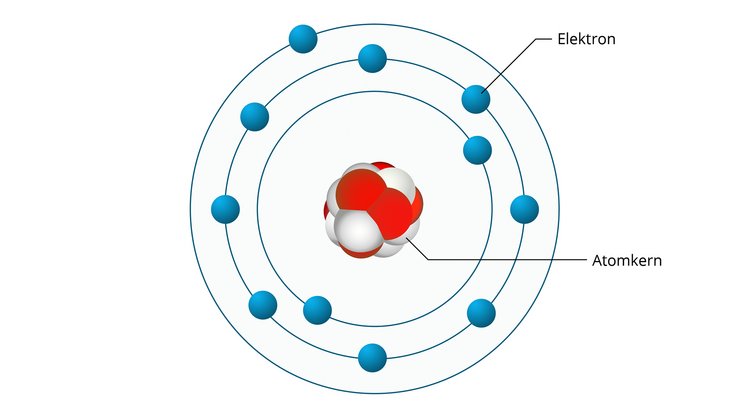

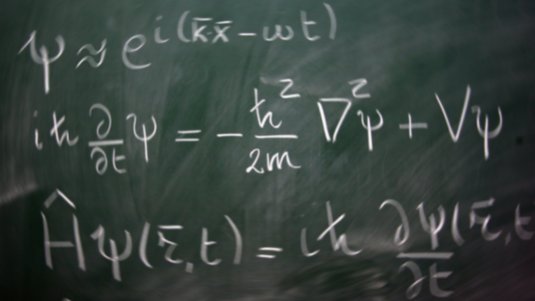

Claus Kiefer: „Ja, der Quantensprung hat seinen Ursprung in dem Atommodell von Niels Bohr – einem der ersten und berühmtesten Versuche, die Vorgänge in Atomen zu verstehen. Bohr postulierte 1913, dass sich Elektronen auf festgelegten Bahnen um den Atomkern bewegen und dabei nur ganz bestimmte – sogenannte diskrete – Energiezustände einnehmen können. Genau hier zeigt sich das Wesen der Quantenphysik: Die Energie der Elektronen in einem Atom ist quantisiert, sie beträgt also stets ein Vielfaches einer Grundeinheit – eines Quants – und kann nicht mehr beliebige Werte annehmen.

Auf der innersten Bahn besitzen die Elektronen ihren minimalen Energiewert und je weiter außen ihre Bahn liegt, desto höher ist der Energiezustand der Teilchen. Wenn die Elektronen nun eine Energiemenge aufnehmen, die exakt der Differenz zwischen zwei möglichen Energiewerten entspricht, oder ein entsprechendes Energiepaket abgeben, können sie zwischen verschiedenen Bahnen wechseln – oder eben springen. Dieses Phänomen nannte man Quantensprung.“

Diesem Bild zufolge treten Quantensprünge also in Atomen und damit in winzigen Dimensionen auf. Da ist es schon verwunderlich, dass die Alltagssprache mit diesem Begriff auf etwas sehr Großes aufmerksam machen möchte.

„Naja, eigentlich gibt es den Quantensprung in der Physik nicht, sondern er ist eher ein Begriff aus der Werbesprache, den ich nicht sonderlich mag. Mich stört, dass ein historischer Begriff aus der Physik so zweckentfremdet wird.“

Aber auch in physikalischen Zusammenhängen begegnen einem sowohl das Bohrsche Atommodell als auch der Quantensprung relativ häufig. Wie kann das sein?

„Anschauliche Bilder sind sehr langlebig – in Lehrbüchern illustriert das Bohrsche Modell in erster Linie nur die Anfänge der Quantenmechanik. Man soll aber auch nichts Falsches erzählen. Sowohl Werner Heisenberg als auch Erwin Schrödinger haben bereits vor 100 Jahren gezeigt, dass sich Elektronen nicht auf Bahnen bewegen. Das Bohrsche Modell ist aber dennoch ein wichtiger Schritt gewesen auf dem Weg zur fertigen Quantentheorie.

Was den Quantensprung angeht: Auch der hat schon lange keine physikalische Bedeutung mehr. Heute taucht er zwar immer noch in physikalisch korrekten Arbeiten auf, wird dabei aber meist als Synonym für eine Übergangswahrscheinlichkeit zwischen zwei quantenmechanischen Zuständen verwendet. Bei der Beschreibung von Quantenmechanik kommt die Alltagssprache an ihre Grenzen und da bedient man sich gern solcher Vereinfachungen.“

Gibt es inzwischen eine bessere Erklärung – und vielleicht auch einen Ersatzbegriff – für das, was der Quantensprung ursprünglich zu beschreiben versuchte?

„In der Theorie spricht man in solchen Fällen heute eher von Dekohärenz. Kohärenz bedeutet, dass ein Elektron in einem Atom mehrere Energiezustände gleichzeitig einnehmen kann. In der Quantenwelt ist das eher die Regel als die Ausnahme. Erst wenn das Quantensystem – also etwa ein Atom – mit der Außenwelt wechselwirkt, beispielsweise bei einer Messung im Labor, nimmt das Elektron genau einen Energiezustand ein und die Kohärenz ist nicht mehr sichtbar. Diesen Übergang des „Und“ in das „Oder“ eines Energiezustands bezeichnet man als Dekohärenz. Der Prozess der Dekohärenz sieht zwar sprunghaft aus, weil er meist sehr schnell abläuft und sich zeitlich kaum auflösen lässt – eigentlich aber verläuft er stetig.“

Wie hilfreich ist das Modell des Quantensprungs heute noch?

„Ich sage immer: Es ist historisch. Es gab beispielsweise in einem ganz anderen Bereich – der Relativitätstheorie – im 19. Jahrhundert den Begriff des Äthers, weil man sich nicht vorstellen konnte, dass Licht sich durch den leeren Raum fortpflanzt, sondern dass das nur in einem Körper möglich wäre. Und dafür brauchte es eine Art Materie. Man experimentierte viel, um diesen Äther nachzuweisen, was aber nicht gelang. Und schließlich zeigte Einstein, dass man den Äther nicht braucht und dass Licht keine Materie braucht, um sich auszubreiten.

Begriffe wie der Äther zeigen, dass die Entwicklung von Theorien ein langer Prozess ist mit vielen Zwischenstufen und nicht einfach ein Genie alles sofort aufschreiben kann. Insofern ist es nicht fair, Begriffe wie den Quantensprung zu eliminieren – vielmehr sollte man ihn und seine Funktion für die Entwicklung der Physik erklären und ihn ansonsten benutzen, wie er heutzutage gemeint ist, als Synonym für einen Übergang von einem Zustand in den anderen.“

Quelle: https://www.weltderphysik.de/thema/hinter-den-dingen/was-ist-ein-quantensprung/