„Die Grenzen des Standardmodells abstecken“

Dirk Eidemüller

CERN

Welt der Physik: Warum gibt es im Universum keine Antimaterie?

Quentin Führing: Laut den kosmologischen Modellen sind nach dem Urknall vor etwa 13,8 Milliarden Jahren zunächst Materie und Antimaterie zu gleichen Teilen entstanden. Über einen Prozess, den wir heute noch nicht verstehen, muss sich aber ein gewisser Überschuss an Materie gegenüber der Antimaterie ergeben haben. Die beiden Materieformen haben sich dann beim Kontakt vernichtet und in reine Energie verwandelt – man spricht auch von Annihilation. Die heute bekannte Materie ist letztlich der kleine Überschuss an Materie, der dabei übrig geblieben ist.

Gibt es Theorien dazu, woher dieser Überschuss stammen könnte?

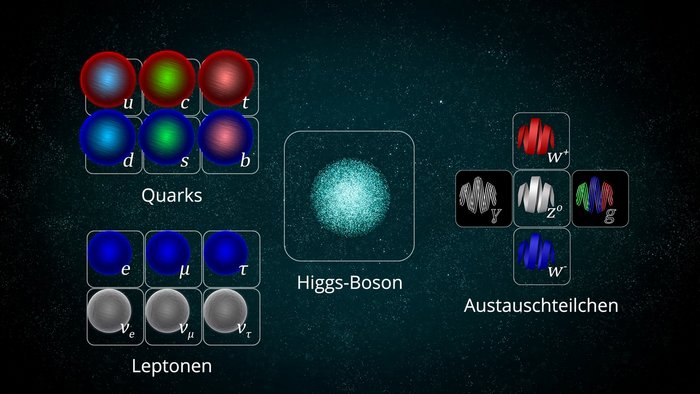

Das ist eine der großen offenen Fragen der heutigen Physik. Kleine Asymmetrien zwischen Materie und Antimaterie tauchen auch im sogenannten Standardmodell der Teilchenphysik auf. Das Standardmodell beschreibt alle bekannten Wechselwirkungen zwischen den Elementarteilchen, also den Bausteinen der sichtbaren Materie. Dazu zählen eben auch kleine Asymmetrien zwischen Materie und Antimaterie. Diese manifestieren sich etwa darin, wie oft bestimmte exotische Teilchen in Materie oder Antimaterie zerfallen, beziehungsweise wie oft sie bei bestimmten Prozessen erzeugt werden. Aber nach heutigem Wissen sind diese Asymmetrien viel zu klein, um die Menge an Materie im Universum zu erklären. Wir vermuten deshalb, dass es bislang unbekannte Prozesse gibt, die diese Asymmetrie hervorgerufen haben und die im Standardmodell nicht berücksichtigt werden.

Kann das mit Dunkler Materie, die nicht sichtbar und bislang unbekannt ist, zusammenhängen?

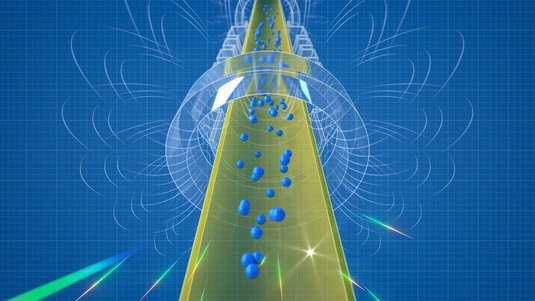

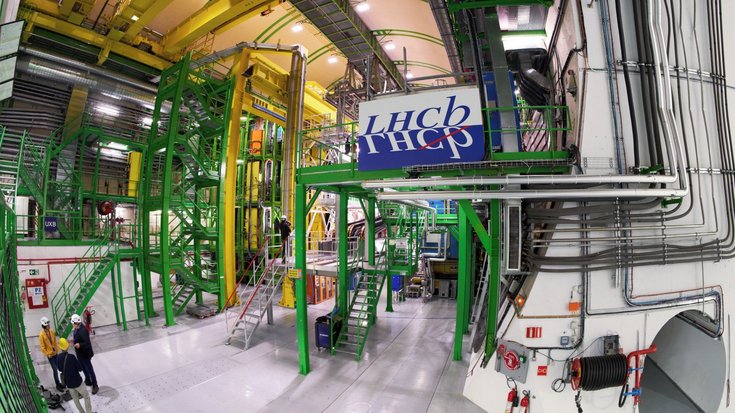

Auch die Dunkle Materie ist im Standardmodell nicht enthalten. Viele Forschungsgruppen weltweit arbeiten deshalb daran, neues Licht auf den Zusammenhang von Dunkler Materie und anderen offenen Fragen – wie insbesondere die Asymmetrie von Materie und Antimaterie – zu werfen. Wir haben uns nun mit dem LHCb-Detektor am Forschungszentrum CERN in Genf besondere Zerfälle angeschaut, um die Grenzen des Standardmodells besser abzustecken. Dabei ist es uns gelungen, erstmals bei sogenannten Baryonen eine Materie-Antimaterie-Asymmetrie festzustellen.

Worum handelt es sich bei Baryonen?

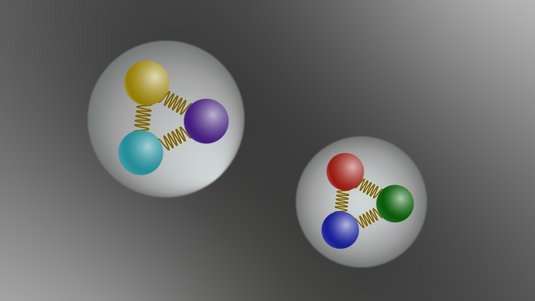

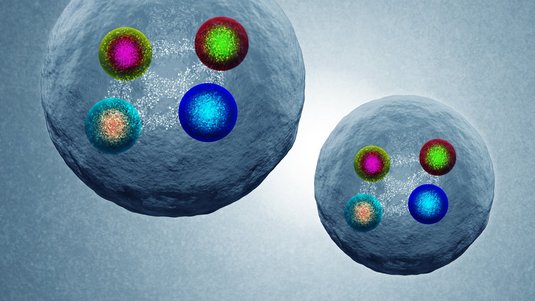

Baryonen sind keine Elementarteilchen, sondern sind eine Klasse von sogenannten Kompositteilchen, zu denen etwa Neutronen und Protonen zählen. Diese Kompositteilchen bestehen aus Quarks, das sind wiederum Elementarteilchen, die nicht als Einzelteilchen existieren können. Quarks schließen sich vor allem zu Zweier- oder Dreierpaaren zusammen. Die Zweierpaare werden in der Teilchenphysik Mesonen genannt und bei den Dreierpaaren handelt es sich um Baryonen. Mesonen sind allesamt instabil und Baryonen können in Form von Protonen oder Neutronen stabil in Atomkernen vorliegen. Aber es gibt auch eine Vielzahl schwerer, exotischer Baryonen, die kurzlebig sind und in sehr unterschiedliche andere Teilchen zerfallen können.

Was genau haben Sie nun untersucht?

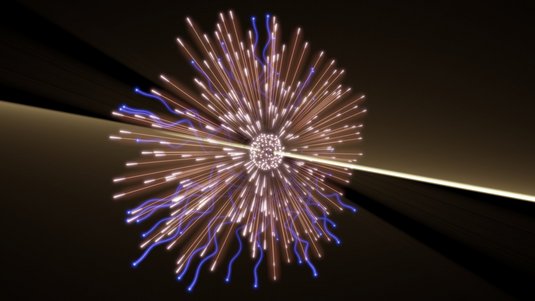

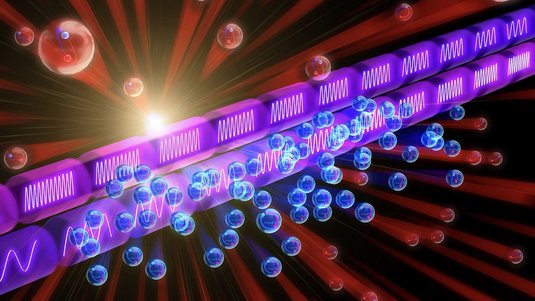

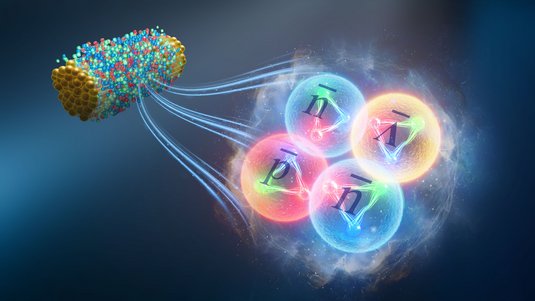

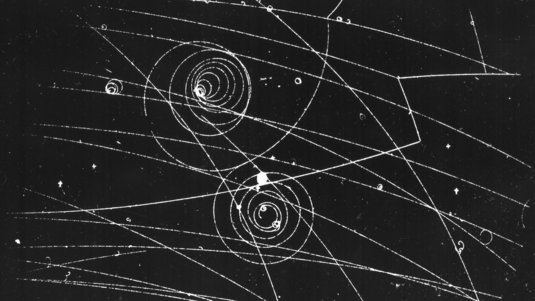

Wir haben den gesamten Datensatz des LHCb-Detektors am CERN vor dem letzten Upgrade, also von 2011 bis 2018, nach bestimmten Zerfällen analysiert. Im Beschleuniger werden ja Protonen mit extrem hoher Energie aufeinander geschossen. Diese Energie kann sich nach den Gesetzen der Teilchenphysik in alle möglichen exotischen Teilchen verwandeln. Dazu gehören auch die nun von uns untersuchten Lambda-b-Baryonen. Dies sind Kompositteilchen aus einem Up-, einem Down- und einem Bottom-Quark. Diese Lambda-b-Baryonen sind gewissermaßen die schweren, exotischen und instabilen Geschwister des Neutrons. Neutronen bestehen aus einem Up- und zwei Down-Quarks. Wir haben nun die Zerfälle solcher Lambda-b-Baryonen mit denen ihrer Antiteilchen verglichen, die aus Anti-Quarks statt Quarks zusammengesetzt sind.

Was haben Sie dabei herausgefunden?

Insgesamt haben wir eine enorme Menge an Daten ausgewertet: Unser Team aus 1806 Forscherinnen und Forschern von 105 Instituten aus 25 Ländern hat die Zerfälle von rund 40 000 Lambda-b-Baryonen und knapp ebenso vielen Anti-Lambda-b-Baryonen analysiert. Dazu haben wir eine ganze Reihe von Prozessen miteinander verglichen, beispielsweise den Zerfall eines Lambda-b-Baryons in ein Proton und drei Mesonen. Bei den Zerfällen der Anti-Lambda-b-Baryonen handelt es sich dann jeweils um die Antiteilchen davon. Bei einem bestimmten Zerfall haben wir eine leichte Asymmetrie zwischen den Lambda-b-Baryonen und ihren Antiteilchen feststellen können – sie betrug rund 2,5 Prozent. Interessanterweise ist dies das erste Mal überhaupt, dass eine Materie-Antimaterie-Asymmetrie bei Baryonen nachgewiesen werden konnte. Bislang war dies nur bei exotischen Mesonen gelungen, wo die Analyse einfacher ist, weil sie sich in großer Menge produzieren lassen.

Was bedeuten die neuen Ergebnisse für das Verständnis des Standardmodells?

Unsere Werte sind völlig im Einklang mit dem Standardmodell der Teilchenphysik, sie liefern also noch keinen Hinweis auf unbekannte Phänomene. Aber wir wollen mit den kommenden Daten vom CERN, die jetzt nach dem Upgrade eine deutlich höhere Statistik erlauben, das Standardmodell erneut auf die Probe stellen. Wir wissen ja angesichts der vielen offenen Fragen, dass sich irgendwo neue physikalische Gesetzmäßigkeiten verstecken müssen – die Frage ist nur, wo?

Das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt fördert das Verbundprojekt „05H2024 - Run 3 von LHCb am LHC“ im Zeitraum von Juli 2024 bis Juni 2027 mit rund 9 160 000 Euro.

Fördersumme: 9 162 514 Euro

Förderzeitraum: 01.07.2024 bis 30.06.2023

Förderkennzeichen: 05H24VH5, 05H24PE2, 05H24PD4, 05H24PA5, 05H24VK4, 05H24PEA

Beteiligte Institutionen: Universität Heidelberg, TU Dortmund, Universität Bonn, RWTH Aachen, Karlsruher Institut für Technologie, TU Dortmund

Quelle: https://www.weltderphysik.de/thema/bmbf/physik-der-kleinsten-teilchen/antimaterie-gebiet-teilchen-antimaterie-die-grenzen-des-standardmodells-abstecken/