Asteroiden

Rainer Kayser und Redaktion

NASA/Goddard/University of Arizona

Sie sind unregelmäßig geformt und wenige Meter bis hin zu einigen Hundert Kilometern groß: Asteroiden. Mehr als eine Million davon haben Astronominnen und Astronomen bereits im Sonnensystem aufgespürt, manche mit Raumsonden besucht und sogar Gesteinsproben dieser kleinen Himmelskörper zur Erde zurückgebracht.

Neben den Planeten und ihren Monden schwirren viele kleinere Himmelskörper durch das Sonnensystem. Traditionell haben Astronominnen und Astronomen diese in Kometen, Asteroiden und Meteoroiden eingeteilt. Die Trennung schien klar genug: Kometen zeigen einen Schweif, Asteroiden nicht. Und Meteoroide sind die Ursprungskörper der Sternschnuppen und Feuerbälle, die am Nachthimmel aufleuchten.

Doch inzwischen lässt sich diese einfache Klassifizierung nicht mehr aufrechterhalten. So befinden sich im äußeren Sonnensystem – jenseits der Bahn von Neptun – beispielsweise zahlreiche Objekte, die sich gemäß der ursprünglichen Definition den Asteroiden zuordnen lassen: Ihr Durchmesser beträgt einige Kilometer und sie besitzen keinen Schweif. Allerdings setzen sie sich aus einem lockeren Gemisch aus Felsbrocken und Eis zusammen und ähneln damit eher Kometen. Heute verwenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler den Begriff Asteroid daher nur für Himmelskörper, die überwiegend aus Gestein oder Metallen bestehen.

Genügend Schwerkraft muss man haben

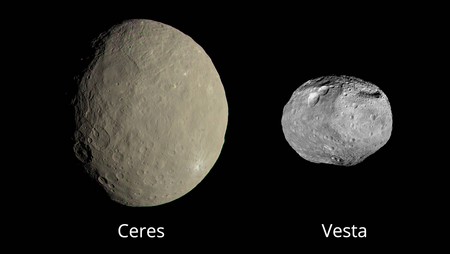

Von Planeten und Zwergplaneten lassen sich Asteroiden dagegen durch ihre Form abgrenzen: Aufgrund ihrer eigenen Schwerkraft nehmen Planeten die Form einer Kugel an oder – wenn sie sich schnell um ihre eigene Achse drehen – die eines abgeplatteten Ellipsoiden. Zwergplaneten sind durch ihre Gravitation zwar nicht mehr exakt, aber immer noch nahezu kugelförmig. Im Gegensatz dazu zeigen Asteroiden ein höchst unterschiedliches, unregelmäßiges Aussehen. Denn ihre Schwerkraft reicht nicht aus, um größere Erhebungen auf der Oberfläche unter ihrem Eigengewicht zusammenbrechen zu lassen.

Erst ab einer Größe von etwa 800 Kilometern wäre die Anziehungskraft eines Himmelskörpers dafür genügend stark. Ein gutes Beispiel ist der nahezu kugelförmige Zwergplanet Ceres mit einem Durchmesser von 970 Kilometern. Vesta, mit 525 Kilometern der größte bekannte Asteroid, weicht dagegen bereits stark von einer regelmäßigen Gestalt ab.

Asteroiden exakt von Meteoroiden abzugrenzen, ist wohl am schwierigsten. Gemäß Definition der Internationalen Astronomischen Union ist ein Meteoroid „ein festes Objekt, das sich im interplanetaren Raum bewegt und wesentlich kleiner als ein Asteroid und wesentlich größer als ein Atom ist.“ Was aber ist „wesentlich kleiner“? In der Praxis haben sich Astronominnen und Astronomen darauf verständigt, dass ein Himmelskörper ab einer Größe von zehn Metern von einem Meteoroiden zu einem Asteroiden wird.

Asteroiden von steinig bis metallisch

Nach der Entdeckung der ersten Asteroiden Anfang des 19. Jahrhunderts dachte man zunächst, es handele sich dabei um Überreste eines zerbrochenen Planeten. Doch obwohl es vermutlich Millionen von Asteroiden im Sonnensystem gibt, macht ihre Gesamtmasse höchstens ein Zehntel der Erdmasse aus. Heute gehen Astronominnen und Astronomen daher von einer anderen Entstehungsgeschichte aus: Vor etwa 4,5 Milliarden Jahren formten sich die erdähnlichen Planeten aus kleineren Gesteinsbrocken, Planetesimale genannt. In der Region zwischen Mars und Jupiter verhinderte die starke Schwerkraft von Jupiter allerdings, dass sich Planetesimale zusammenschließen und zu einem Planeten heranwachsen konnten. Diese Geröllhaufen blieben also gewissermaßen übrig und zogen einzeln ihre Bahnen um die Sonne.

Noch heute finden sich in diesem Gebiet – dem Asteroidengürtel – besonders viele Asteroiden. Allerdings dürften die meisten von ihnen Bruchstücke ursprünglich größerer Planetesimale sein, die durch Zusammenstöße untereinander regelrecht zertrümmert wurden. So erklärt sich vermutlich auch die Existenz verschiedener Arten von Asteroiden. Die „steinigen“ Asteroiden stammen aus der Kruste, die „metallischen“ aus dem Inneren der Planetesimale.

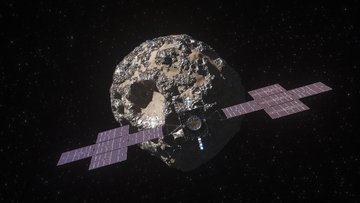

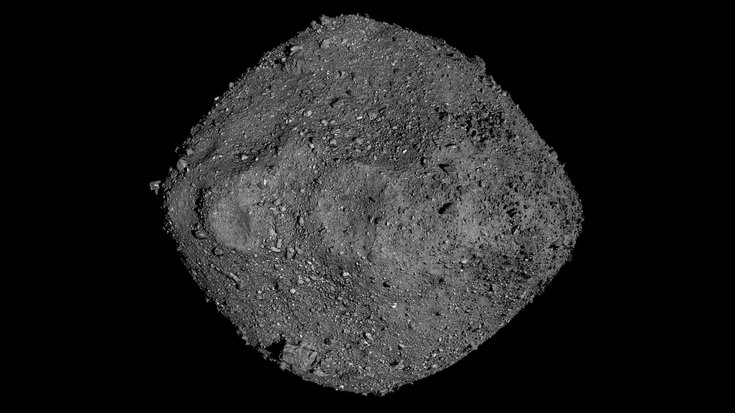

Seit den 1990er-Jahren werden Asteroiden auch von Raumsonden besucht, was detaillierte Aufnahmen dieser Himmelskörper ermöglichte. 2010 brachte die japanische Sonde Hayabusa dann erstmals Gesteinsproben eines Asteroiden zur Erde zurück. Auch gegenwärtig sind mehrere Sonden im Weltall unterwegs, um Asteroiden zu erforschen. Nachdem die Raumsonde OSIRIS-REx im September 2023 eine Bodenprobe des erdnahen Asteroiden Bennu auf die Erde abwarf, fliegt sie derzeit zum Asteroiden Apophis weiter und soll dort 2029 eintreffen. Die 2021 gestartete Sonde Lucy wird voraussichtlich ab 2025 sechs Asteroiden untersuchen, die Jupiter umkreisen. Und im Oktober 2023 machte sich die Raumsonde Psyche zum gleichnamigen Asteroiden auf. Läuft alles nach Plan, wird sie ihr Ziel in sechs Jahren erreichen.

Auf weniger gefährliche Bahnen lenken

Prinzipiell wäre es denkbar, dass sich eines – hoffentlich fernen – Tages ein Asteroid auf die Erde zubewegt. Ab einer Größe von etwa fünfzig Metern könnte er die untere Atmosphäre oder gar den Erdboden in einem Stück erreichen. Die Folgen eines solchen Einschlags dürften verheerend sein. Das zeigt beispielsweise das Tunguska-Ereignis von 1908: In einem Gebiet von über 2000 Quadratkilometern wurden damals Bäume entwurzelt oder wie Streichhölzer umgeknickt.

Noch größere Asteroiden könnten gar eine globale Katastrophe auslösen, wie das Aussterben der Dinosaurier durch einen Einschlag vor 65 Millionen Jahren eindrucksvoll belegt. In internationaler Zusammenarbeit versuchen Astronominnen und Astronomen daher, alle Asteroiden zu erfassen und zu überwachen, die der Erde nahekommen können. Die Raumfahrtbehörde NASA schätzt, dass mittlerweile mehr als 90 Prozent der erdnahen und mehr als einen Kilometer großen Asteroiden bekannt sind. Und das ist wichtig – denn nur bei einer ausreichenden Vorwarnzeit bestünde die Chance, die Himmelskörper rechtzeitig auf eine weniger gefährliche Bahn umzulenken.

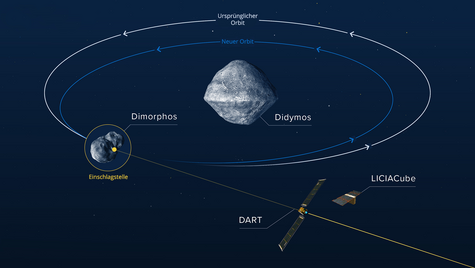

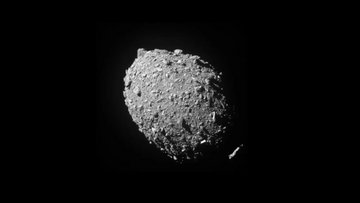

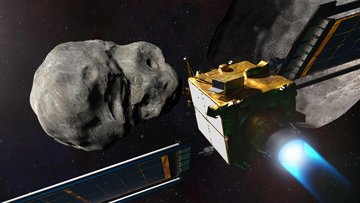

Erprobt haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ein solches Unterfangen erstmals mit der Raumsonde DART, die am frühen Morgen des 27. September 2022 auf Dimorphos – dem kleinen Mond des Asteroiden Didymos – einschlug. Der Aufprall veränderte tatsächlich die Umlaufzeit des Mondes: Statt 11 Stunden und 55 Minuten benötigt Didymos jetzt offenbar nur noch 11 Stunden und 23 Minuten für einen Orbit. Computersimulationen deuten darauf hin, dass beim Einschlag der Sonde wahrscheinlich kein Krater auf Dimorphos entstanden ist. Stattdessen hat sich Himmelskörper vermutlich komplett verformt. Um den Einschlag von DART und dessen Folgen für das Asteroidensystem genauer zu untersuchen, soll im Herbst 2024 die Raumsonde Hera der Europäischen Weltraumorganisation ESA starten und zwei Jahre später bei Dimorphos eintreffen.

Anmerkung der Redaktion: Im November 2023 haben wir diese Themenseite überarbeitet und aktualisiert. Die ursprüngliche Version erschien im November 2022 auf Welt der Physik.

Quelle: https://www.weltderphysik.de/gebiet/universum/von-meteoriten-bis-kleinplaneten/asteroiden/