„Wir kartografieren interstellaren Staub“

Jan Hattenbach

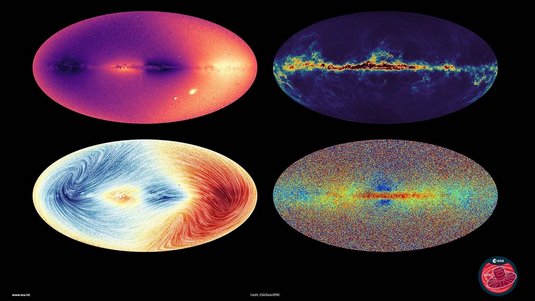

ESA/Gaia/DPAC, S. Payne-Wardenaar, L. McCallum et al (2025)

Welt der Physik: Herr Zhang, was ist eigentlich “interstellarer Staub”?

Xiangyo Zhang: Das ist im Grunde alles, was klein und fest ist und sich zwischen den Sternen der Milchstraße befindet. Dieser „interstellares Medium“ genannte Raum ist nicht leer. Es gibt dort Materie: Leichte Elemente, vor allem Wasserstoff und Helium, liegen dabei meist als Gas vor und schwerere Elemente als winzige, feste Partikel. Diese Partikel bezeichnen wir als interstellaren Staub.

Was interessiert Sie an diesen Partikeln?

Auf der Erde hat Staub keinen besonders guten Ruf, deshalb verwenden wir so viel Zeit damit, unsere Wohnungen zu putzen! Im All ist der Staub sehr nützlich. Er ist das Baumaterial, aus dem Sterne und Planeten entstehen. Wenn wir interstellaren Staub untersuchen, dann blicken wir auf unsere Welt, wie sie vor Milliarden Jahren einmal war.

Was kann man noch aus dem interstellaren Staub lernen?

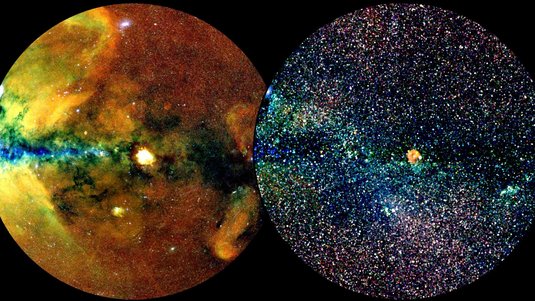

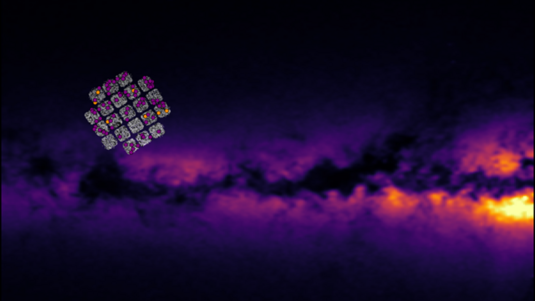

Die Verteilung des Staubs ist für viele Aspekte der Astronomie wichtig. Sie verrät zum Beispiel viel über die dreidimensionale Struktur und Dynamik unserer Galaxie. Zahlreiche Beobachtungen belegen, dass sich dort, wo viel Staub ist, auch das Gas konzentriert, aus dem neue Sterne entstehen. Das können wir nutzen, um den Aufbau der Milchstraße zu verstehen und die Geschichte der Umgebung der Sonne zu rekonstruieren. Das erforscht man am besten mit dem Staub, denn nur der verrät die 3D-Struktur. Dann gibt es natürlich auch Leute, die Objekte außerhalb der Milchstraße studieren, zum Beispiel den kosmischen Mikrowellenhintergrund, das „Echo“ des Urknalls. Für die ist der interstellare Staub tatsächlich ein Hindernis, das ihre Messungen beeinträchtigt. Sie wollen deshalb genau wissen, wo er sich am Himmel befindet und welche Eigenschaften er hat, um seinen Einfluss aus den Messdaten entfernen zu können.

Sie sagten, nur der Staub kann die dreidimensionale Struktur seiner Verteilung verraten. Warum ist das so – warum tut das nicht auch das Gas?

Weil wir vom Gas nur das Licht bzw. die elektromagnetische Strahlung sehen können, die es aussendet – das nennen wir Emissionsstrahlung. Diese Emission verrät aber nichts über die Entfernung zu uns auf der Erde. Sie sehen alles, was entlang der Sichtlinie liegt, also die gesammelte Menge des Gases, die gewissermaßen am Himmel „aufeinandergestapelt“ ist. Das gilt an sich genauso für die Emissionsstrahlung des Staubs. Deshalb untersuchen wir, wie sich der Staub auf das Licht entfernter Sterne auswirkt. Denn wenn wir wissen, wo sich die Sterne befinden, können wir diese Information nutzen, um Rückschlüsse auf die dreidimensionale Verteilung des Staubs zu ziehen.

Das müssen Sie uns näher erläutern.

Der Staub absorbiert und streut – abhängig von der Wellenlänge – das Sternlicht und schwächt es, was wir dann wiederum messen können. Deswegen wollen wir das Licht vieler Sterne beobachten und deren Spektren messen, also die Strahlungsenergie abhängig von der Wellenlänge des Lichts. Wenn wir diese gemessenen Spektren mit den Spektren vergleichen, die die Sterne hätten, wenn sich kein Staub zwischen uns und ihnen befände, können wir den Einfluss des Staubs ermitteln. Wenn wir außerdem die genauen Entfernungen der Sterne kennen, erfahren wir, wie der Staub dazwischen verteilt ist.

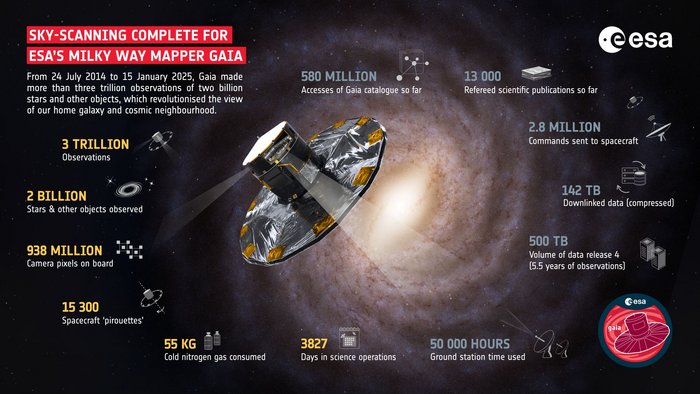

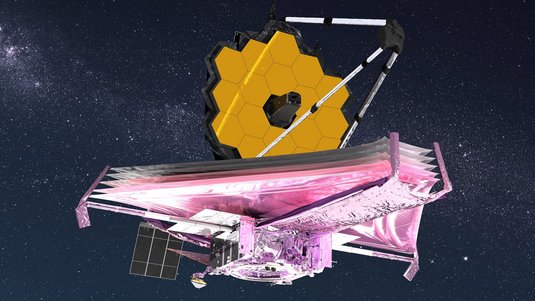

Und diese Daten bekommen Sie alle von dem europäischen Weltraumteleskop Gaia?

Gaia liefert uns nicht nur präzise Entfernungsangaben der Sterne, sondern auch Spektren von insgesamt 220 Millionen Sternen aus der Milchstraße. Das ist der größte Datensatz, den wir je zur Verfügung hatten. Im Vergleich zu Observatorien auf der Erde haben diese Spektren zwar eine geringere Auflösung. Das beeinträchtigt unser wissenschaftliches Ziel aber nicht allzu sehr, wir benötigen nicht unbedingt eine hohe Auflösung. Viel wichtiger ist uns die enorm große Zahl der Sterne und die Tatsache, dass Gaia als Weltraumobservatorium den gesamten Himmel von Nord nach Süd überblickt.

Warum ist die Zahl der Sterne für Sie so wichtig?

Weil wir in den Daten von Gaia praktisch für jede Entfernung einen oder mehrere Sterne zur Verfügung haben. Nehmen wir zum Beispiel einen Stern, der 1000 Lichtjahre entfernt ist. Aus seinem Spektrum leiten wir ab, wie viel Licht von dem akkumulierten Staub von der Erde bis zu einer Position in 1000 Lichtjahren absorbiert und gestreut wurde. Weil Gaias Katalog so umfangreich ist, haben wir in seiner Umgebung auch viele Sterne bei 950, 930, 920 Lichtjahren, und so weiter. Wir können also in sehr feinen Schritten untersuchen, wie das Licht der Sterne abgeschwächt wird und wie sich diese Abschwächung verändert.

Woher wissen Sie eigentlich, wie die Spektren ohne Staub aussehen würden? Sie können ja nicht einfach hinfliegen und das unveränderte Spektrum messen?

Das ist eine gute Frage, und der Hauptteil unserer Arbeit! Um die sogenannten intrinsischen Spektren abzuleiten, vergleicht man normalerweise einen entfernten Stern mit einem nahen Stern gleichen Typs – also gleicher Größe, gleicher Temperatur und gleicher chemischen Zusammensetzung. Diese Methode funktioniert jedoch mit den Daten von Gaia nicht gut, denn wir kennen in der Regel die Typen all dieser Sterne nicht. Deshalb schauen wir uns erst einmal die Sterne an, von denen wir hochauflösende Spektren haben, die mit dem Teleskop LAMOST in China gemacht wurden – das sind etwa ein Prozent der 220 Millionen Sterne. Aus diesen bestimmen wir deren jeweiligen Sterntyp und trainieren damit dann ein Machine-Learning-Modell, also eine künstliche Intelligenz. Außerdem nutzen wir Informationen zum interstellaren Staub aus früheren Untersuchungen Nachdem wir das Modell trainiert haben, wenden wir es auf den vollen Satz der 220 Millionen Sterne an, und können dann daraus den Sterntyp und die Eigenschaften des Staubs ableiten, der sich zwischen Erde und dem Stern befindet.

Und welche Resultate liefert Ihr Modell?

Der wichtigste Fortschritt ist, dass unser Verfahren auch Aussagen über die Größe oder die Chemie der beteiligten Staubpartikel liefert. Zuvor haben wir meist nur die Menge des Staubs ermitteln können. So haben wir eine detaillierte Karte der Milchstraße erstellt.

Haben Sie herausgefunden, ob die Größe der Staubkörner mit ihrer astronomischen Umgebung zusammenhängt?

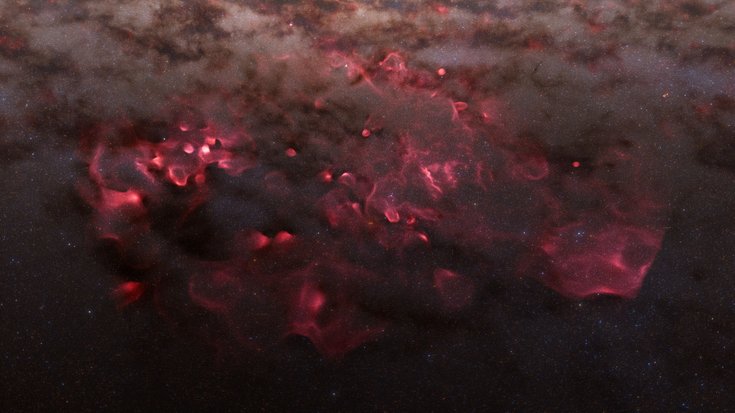

Unsere Karten legen nahe, dass in Regionen mit vielen O-Sternen – das sind die hellsten und größten Sterne in der Sternklassifizierung – die Staubkörner im Schnitt größer sind. O-Sterne verbrauchen aufgrund ihrer großen Masse ihren Brennstoff in wenigen Millionen Jahren. Sie sind also sehr kurzlebig. Deshalb findet man O-Sterne stets in der Nähe der Sternentstehungsregionen, in denen sie geboren wurden: Sie können sich nicht weit von ihnen entfernen, weil ihnen vorher der Brennstoff ausgeht. Das bedeutet also auch, dass die Staubkörner um Sternentstehungsregionen im Schnitt größer sind. Das ist im Einklang mit der Theorie: Sternentstehungsgebiete markieren die dichtesten Regionen des interstellaren Mediums. Hier sollte es viel Staub geben und die Staubkörner sollten oft miteinander kollidieren und dabei größer werden.

Wurden Ihre Erwartungen also bestätigt?

Nicht immer. Schaut man sich die Randbereiche dieser Wolken an, also Zonen in den Sternentstehungsregionen, wo der Staub immer noch dichter ist als im Durchschnitt, dann findet man auffallend kleine Staubkörner. In den Randbereichen der Staubwolken ist die durchschnittliche Größe der Staubkörner deutlich kleiner. Das ist überraschend: Warum sollten die durchschnittliche Größe der Körner am Rand kleiner werden?

Haben Sie eine Idee, woran das liegen könnte?

Eine mögliche Erklärung beruht auf der Tatsache, dass Staubteilchen auf unterschiedliche Art wachsen, je nachdem, wie dicht eine Staubwolke ist. Ist die Dichte eher moderat, wie in den Außenbereichen, dann wachsen die Partikel vor allem durch das Anhaften von Gasmolekülen. Diese Akkretion erzeugt aber bevorzugt kleine Staubkörner. Das Ergebnis ist eine Region mit bevorzugt kleinen Körnchen. Ist die Wolke hingegen besonders dicht, wie es im Zentrum der Fall ist, dann wachsen die Körnchen eher durch einen Prozess, den wir „Gerinnung“ nennen: Dabei kollidieren die Körner miteinander und werden schnell zu großen Körnern. Aus kleinen Körnern werden so schnell größere, und man endet mit im Mittel größeren Partikeln.

Was genau in den Staubwolken passiert, ist also noch gar nicht so genau bekannt?

Man darf nicht vergessen: Mit Gaia untersuchen wir zum ersten Mal die Physik und die Chemie des interstellaren Staubs mithilfe von 3D-Karten des ganzen Himmels! Es gab zwar bereits Karten, die Teile des Himmels abdecken. Der größte Fortschritt unserer Arbeit besteht jetzt darin, dass sie viel mehr Sichtlinien umfasst und dadurch die Struktur des interstellaren Mediums detaillierter offenbart wird als je zuvor. Wir stehen aber noch am Anfang, und es ist fast sicher, dass mehr als nur ein einzelner Prozess am Werk ist!

Wenn Sie Videos von YouTube anschauen, werden Daten an YouTube in die USA übermittelt.

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Datenschutzseite.

Quelle: https://www.weltderphysik.de/gebiet/universum/teleskope-und-satelliten/weltraumteleskope/gaia-wir-kartografieren-den-interstellaren-staub/