Wie ein Stern zum Ausreißer wurde

Rainer Kayser und Redaktion

Michel Stoop

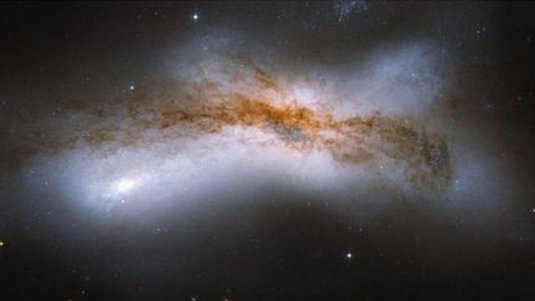

Im größten Begleiter der Milchstraße, der Großen Magellanschen Wolke, rast ein Doppelstern namens Mel 34 mit 170 000 Kilometern pro Stunde aus einem Sternhaufen. Jetzt hat ein Forschungsteam herausgefunden, warum: Einst waren sich inmitten des Sternhaufens fünf Sterne nahe gekommen. Daraufhin wurden alle diese Sterne aus dem Sternhaufen herauskatapultiert, berichten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Fachblatt „Physical Review Letters“.

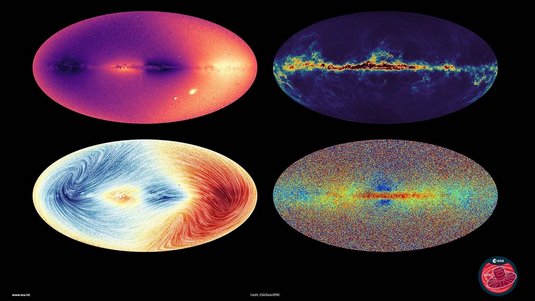

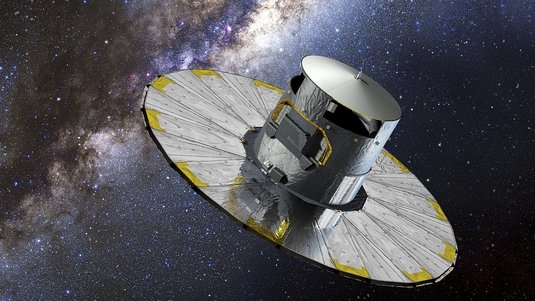

Der Sternhaufen R136 ist 160 000 Lichtjahre von uns entfernt und mit einem Alter von ein bis zwei Millionen Jahren astronomisch gesehen jung und dynamisch: So sind bereits 55 Sterne bekannt, die den Sternhaufen mit hohen Geschwindigkeiten verlassen. Einer davon ist der enge Doppelstern Mel 34. Er besteht aus zwei Sternen, die jeweils mehr als das Hundertfache unserer Sonne wiegen. An ihm hat das Team um Simon Portegies Zwart von der Universität Leiden in den Niederlanden jetzt erstmals die Geschichte eines Ausreißersterns rekonstruiert. Dazu nutzte es die Daten des Satelliten Gaia. Er misst sehr genau, wie sich über eine Milliarde Sterne bewegen.

Ein früheres Zusammentreffen mit Folgen

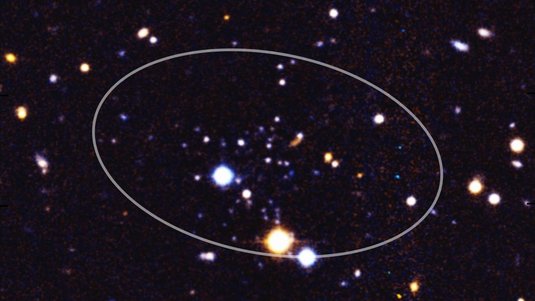

Die Daten zeigen, dass Mel 34 ursprünglich aus dem Zentrum von R136 stammt. Dort müssen sich vor 212 000 Jahren ein oder mehrere Sternen begegnet sein. Zwart und sein Team machten sich also in den Gaia-Daten auf die Suche nach weiteren Objekten, die zu dieser Zeit aus dem Zentrum des Sternhaufens herausgeworfen worden waren. Und sie wurden fündig: Offenbar waren auch ein Stern namens VFTS 590 und der Doppelstern mit der Bezeichnung Mel 39 zur gleichen Zeit am gleichen Ort. Was aber war dort genau geschehen? „Es ist extrem unwahrscheinlich, dass ein einzelner Stern gleichzeitig mit zwei engen Doppelsternen zusammentrifft“, schreiben die Forschenden. Stattdessen habe VFTS 590 ursprünglich mit Mel 39 ein Dreifachsystem gebildet, dem Mel 34 nahe gekommen sei.

Tatsächlich ergaben Computersimulationen, dass ein solches Szenario gut zu den Beobachtungsdaten von Mel 34, Mel 39 und VFTS 590 passt. Mehr noch: Es lässt sich durch künftige Beobachtungen überprüfen. Denn von Mel 39 ist zwar bekannt, dass es sich um einen Doppelstern handelt. Doch der zweite Stern des Systems wurde bislang nicht beobachtet – laut Berechnungen von Zwart und seinem Team müsste er aber 80-mal so viel wie die Sonne auf die Waage bringen. Bestätigen weitere Messungen diesen Wert, wäre das ein weiteres Indiz für die gemeinsame Geschichte der fünf Sterne.

Quelle: https://www.weltderphysik.de/gebiet/universum/nachrichten/2025/sternhaufen-wie-ein-stern-zum-ausreisser-wurde/