Was biologische Baumaterialien so erfolgreich macht

Dörte Saße

Forscher untersuchen den geschickten Aufbau von Biomaterialien, vor allem die variierenden Kombinationen von brüchigen Mineralien und weichen Biopolymeren, die die Naturstoffe robust und zäh machen. Ähnliche Eigenschaften sollen auch bioinspirierte Materialien haben.

Von reißfester Spinnenseide bis zu harten Knochen und flexiblen Federkielen: Materialien, die die Natur hervorgebracht hat, sind den meisten menschgemachten Baustoffen und Konstruktionen überlegen. Das liegt vor allen an variantenreichen Strukturen, die harte Minerale und flexible Substanzen geschickt kombinieren, fasst ein Forscherteam nun in der Zeitschrift „Science“ zusammen. Der größte Vorteil der Biomaterialien liege in ihren Selbstheilungsmöglichkeiten, so die Wissenschaftler, und in der Tatsache, dass die innere Struktur meist gleich mehreren Zwecken dient.

„Das Anwenden moderner Methoden aus der Materialforschung treibt ein neues Verständnis biologischer Materialien voran und lenkt das Design biologisch inspirierter Materialien und Strukturen“, schreibt das Team um Marc André Meyers von der University of California in San Diego.

Gemeinsam mit Kollegin Joanna McKittrick und mit Po-Yu Chen von der National Tsing Hua University in Taiwan hatte der Forscher die Ergebnisse von weltweiten Studien ausgewertet und gegliedert. Bei der Analyse von Aufbau und Funktion der natürlichen Werkstoffe achtete das Team vor allem auf drei Punkte: Reiß-, Bruch- und Knickfestigkeit.

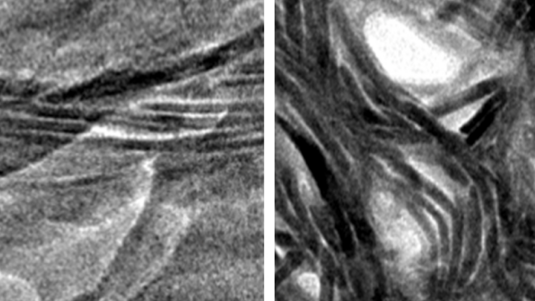

So steht etwa die Seide von Seidenraupen (Bombyx mori) für eine hohe Zug- und Zerreißfestigkeit. Die Grund hierfür liegt vor allem im Collagen der Seidenfäden: Das Bioelastomer nimmt Zugenergie auf, indem es über das Dehnen und Entrollen interner Proteinstränge ein reversibles Verformen erlaubt. Noch eine Ebene tiefer geblickt, spielen auch die Wasserstoffbrückenbindungen eine zentrale Rolle. Ähnlich funktionieren die Seide diverser Spinnenarten, die Wolle von Schafen und die Eischnüre von Meeresschnecken (Busycon carica), berichten die Forscher.

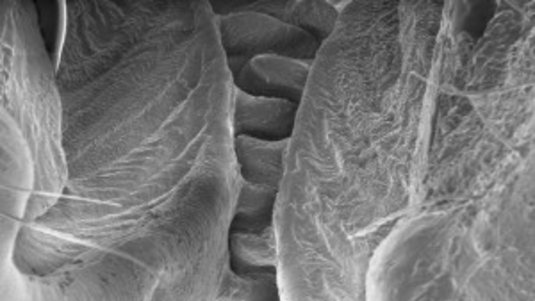

Eine große Härte und Bruchfestigkeit kommt zustande, wenn elastische und harte Bestandteile geschickt kombiniert und strukturiert sind, wie etwa bei Muschelschalen und Perlmutt, bei Knochen und Zähnen oder bei Hirschgeweihen. Der Kopfschmuck von Elchen (Cervus elaphus) gilt dabei als härteste Knochenart überhaupt – erreicht durch ein Zusammenspiel von stark mineralisierten Regionen und einem sehr hohen Collagengehalt, was beginnende Risse sehr schnell auffängt und stoppt.

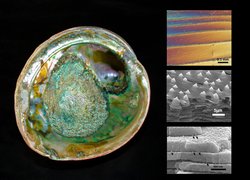

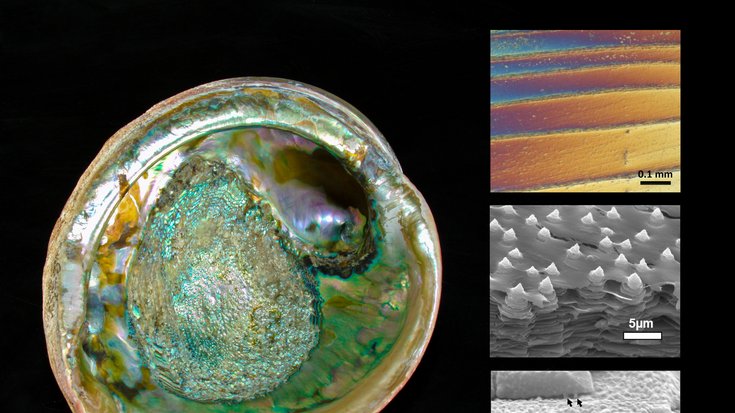

Das Perlmutt der Abalone-Schnecke (Haliotis rufescens) verdankt seine Härte unzähliger winziger Kacheln aus Kalziumkarbonat, die durch hauchdünne organische Schichten und kleinste Mineralbrücken verbunden sind. Das Exoskelett von Krabben und Hummern setzt dagegen auf mineralisiertes Chitin, ebenfalls verschachtelt arrangiert, zwischen dem dehnbare Röhrchen neben dem Zusammenhalt auch den Feuchtigkeitstransport übernehmen.

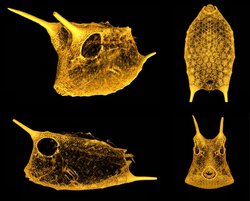

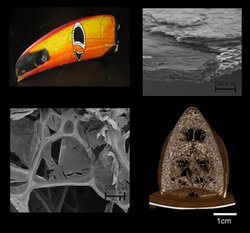

Für die Knickfestigkeit bei minimalem Gewicht wiederum sind Bambushalme, aber auch Federn und die Stacheln des Stachelschweins (Hystrix cristata) bekannt. Die Forscher um Meyers erklären dies mit Strukturen wie Hohlstängeln, deren Stabilität etwa beim Bambus durch regelmäßige Querscheiben oder bei Feder und Stachel durch eine Art Hartschaumfüllung erreicht wird. Auch Vogelschnäbel aus einer Keratinschale und luftiger Innenverstrebung gehören in diese Kategorie, besonders der Schnabel des Tukans (Ramphastos toco).

Die enormen Vorteile der Naturmaterialien, die im Lauf der Evolution in unterschiedlichsten Ausprägungen entstanden und technisch längst nicht erreicht sind, listen Meyers und Kollegen in sieben Punkten auf:

- Selbstanordnung: Die Strukturen bauen sich „Bottom-up“ auf, also beginnend mit den kleinsten Elementen.

- Multifunktionalität: Viele Komponenten dienen gleich mehreren Zwecken, Federn etwa sorgen für Flugfähigkeit, Isolierung und Tarnung.

- Hierarchie der Strukturen: Schaut man mit dem Mikroskop in kleinere Dimensionen, so finden sich dort immer wieder andere, noch kleinere funktionale Strukturen.

- Hydratation oder Wasserspeicherung: Vor allem die elastischen Eigenschaften hängen sehr vom Anteil eingelagerten Wassers ab.

- Gemäßigte Produktionsanforderungen: Der Natur gelingt die Materialsynthese üblicherweise bei Raumtemperatur und Normaldruck.

- Anpassung an Umweltvorgaben und Evolution: Selbst bei eingeschränkten Rohmaterialien gelingen sinnvolle Strukturen, die nicht in jeder Hinsicht optimal sind, aber mehrere Anforderungen zugleich zufriedenstellend erfüllen.

- Selbstheilungseigenschaften: Lebendiges Zellmaterial und selbstordnende Strukturen können kleine Schäden meist eigenständig beheben.

Die Forscher sehen trotz der Überlegenheit der Natursynthese gute Aussichten für bioinspiriertes Material und energieeffizienteres Design. Das Feld weite sich derzeit rapide aus.

Wissenschaft aktuell gemäß den Bedingungen der Quelle

Quelle: https://www.weltderphysik.de/gebiet/leben/bionik/was-biologische-baumaterialien-so-erfolgreich-macht/