„Wir untersuchen Millionen Jahre alten Sauerstoff“

Jan Hattenbach

Fabian Zahnow

Welt der Physik: Herr Zahnow, was versteht man unter „Mikrometeoriten“?

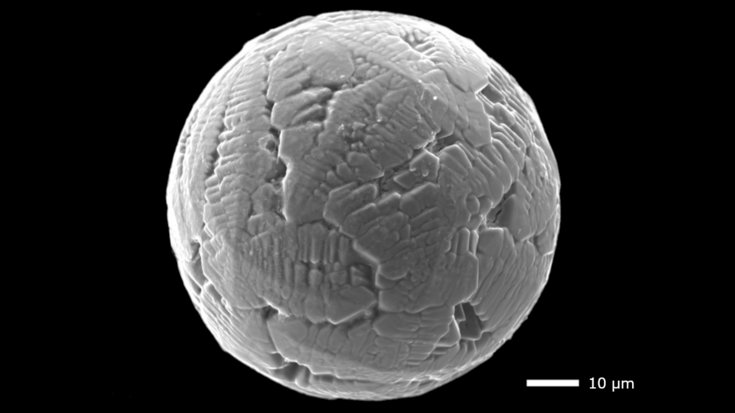

Fabian Zahnow: Mikrometeorite sind Meteoriten, die kleiner als zwei Millimeter sind. Sie entstehen, wenn zum Beispiel Asteroiden miteinander kollidieren. Die Mikrometeoriten treffen mit Geschwindigkeiten von bis zu 72 Kilometer pro Sekunde auf die Atmosphäre und schmelzen dabei auf, allerdings nur sehr kurz: Innerhalb von ein paar Sekunden sind sie maximal erhitzt und kristallisieren dann sehr schnell zu kleinen Kugeln. Ein Großteil der Mikrometeoriten verglüht beim Eintritt in die Erdatmosphäre vollständig, wir können sie dann zum Beispiel als Sternschnuppen beobachten. Überstehen sie den Weg durch die Atmosphäre, sinken sie als kleine Kugeln zum Boden, wo man sie finden kann.

Wo findet man dann solche Mikrometeoriten?

Praktisch überall, sogar auf Hausdächern! Das sind dann sogenannte „urbane“ Mikrometeorite, und man sucht inzwischen gezielt nach ihnen. Einfacher ist es allerdings in der Antarktis, weil weniger durch Stadtstaub kontaminiert: Da sammeln sich Mikrometeorite in sogenannten Sedimentfallen, also Löchern im Gestein, dort muss man sie dann einfach nur aufsammeln. Solche Mikrometeorite sind geologisch betrachtet sehr jung, man spricht von „modernen“ Mikrometeoriten. Modern, weil sie grob in den letzten zwei Millionen Jahren gefallen sind und im Falle von urbanen Meteoriten sogar teilweise erst in den letzten Jahren.

Sie interessieren sich aber vor allem für ältere Exemplare, oder?

Richtig. Unser Ziel ist es, mithilfe von Mikrometeoriten festzustellen, wie das Klima der Erde, insbesondere der CO2-Gehalt ihrer Atmosphäre, im Laufe der Erdgeschichte war. Im All sind die Meteorite sauerstofffrei. Beim Flug durch die Erdatmosphäre nehmen die Meteorite dann Sauerstoff auf, den sie anschließend in ihrem Innern konservieren. Schafft man es, an diesen gespeicherten Sauerstoff zu kommen, hat man praktisch eine Probe der Atmosphärenluft zur Verfügung, wie sie vor Millionen Jahren war. Dazu haben wir eine bestimmte Sorte von Mikrometeoriten, sogenannte I-Typ Spherulen untersucht, da sie vor ihrem Eintritt in die Erdatmosphäre sauerstofffrei sind. Das heißt, der gesamte gespeicherte Sauerstoff stammt aus der Interaktion mit der Atmosphäre. Wir haben nach den I-Typ Spherulen in unterschiedlichen Gesteinsschichten gesucht, die jeweils aus verschiedenen Abschnitten der Erdgeschichte stammen – von vor 400 Millionen Jahren bis heute.

Und woher kennen Sie das Alter der Mikrometeoriten?

Wir wissen das Alter der Mikrometeoriten durch das Alter der Gesteine. Bei den Gesteinen handelt es sich etwa um Kalkgestein, Sandgestein oder auch Salze. Deren Alter wurde bereits zuvor mit geologischen Methoden bestimmt. Das ist wichtig, denn den Mikrometeoriten sieht man ihr Alter direkt nicht an.

Wie findet man in diesen alten Gesteinen die Mikrometeoriten?

Das geht mit Methoden, die an die jeweiligen Gesteinstypen angepasst sind. Das Salz haben wir als erstes etwa in Wasser aufgelöst, das Kalkgestein und den Sandstein klein gebröselt. Mit einem Magneten haben wir dann alle magnetischen Substanzen aus dem zerkleinerten oder aufgelösten Material extrahiert. Unter dem Mikroskop durchsuchten wir dann die Proben nach verdächtigen Objekten: Ist es kugelförmig, ist es dunkel? Dann könnte es ein Mikrometeorit sein!

Was passiert, nachdem Sie Mikrometeorite im Gestein gefunden haben?

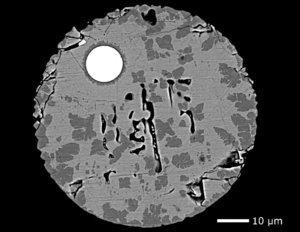

Zunächst müssen wir diejenigen aussortieren, die für unsere Analyse ungeeignet sind. Mikrometeorite verwittern über die Zeit auf der Erde, hauptsächlich durch Interaktion mit Wasser. Dabei kann Sauerstoff vom Wasser in den Meteoriten eindringen. Wir wollen aber den Sauerstoff analysieren, den der Meteorit bei seinem Fall durch die Atmosphäre aufgenommen hat, also müssen wir sicherstellen, dass sein Sauerstoff noch „original“ ist.

Wie machen Sie das?

Wir haben die Mikrometeorite unter anderem mit Röntgenstrahlen auf Spuren nach dem Element Mangan untersucht. Denn Mangan sollte in nicht verwitterten Meteoriten nicht vorkommen. Von den 92 Mikrometeoriten, die wir aus unseren Gesteinsproben extrahiert haben, plus weiteren acht, die wir von der Open University in Großbritannien zur Verfügung gestellt bekommen haben, konnten wir 21 Mikrometeorite auf ihre Sauerstoffanteile untersuchen. Davon hatten allerdings nur vier ein nicht verwittertes atmosphärisches Sauerstoffsignal.

Ein ganz schön hoher Ausschuss! Warum war das nur für 21 Mikrometeorite möglich und nicht für alle 92?

Das Problem ist, dass wir an einer Grenze messen: Normalerweise braucht man 2 Milligramm Material für eine sehr präzise Sauerstoffanalyse. Wir haben unsere Messungen mit gerade einmal 2 Mikrogramm durchgeführt, also 1000 Mal weniger! Dabei sind viele Mikrometeorite nochmals kleiner, so dass wir manche schon wegen ihres zu geringen Gewichts nicht verwenden konnten.

Nun haben Sie vier unverwitterte Mikrometeorite gefunden, die groß genug sind, um den in ihnen gespeicherten Sauerstoff zu untersuchen. Wie genau untersuchen Sie die Mikrometeoriten?

Dafür haben wir in Göttingen ein vollautomatisiertes Gerät entwickelt – es gibt da nämlich keins, das man kaufen kann! Im Prinzip legt man die Meteoriten in einen Probenhalter, der dann in das Gerät eingesetzt wird. Dann wird zuerst ein Vakuum hergestellt und anschließend eine stark fluorhaltige Substanz in die Probenkammer eingelassen, wobei die Probe gleichzeitig mit einem Laser stark erhitzt wird. Dadurch findet eine chemische Reaktion statt: Der Sauerstoff, zusammen mit anderen Gasen, wird aus der Probe freigesetzt. Nachdem man die anderen Gase entfernt hat, kann man den reinen Sauerstoff im Massenspektrometer auf seine sogenannten Isotope, also die verschiedenen Varianten von Sauerstoff, untersuchen.

Was verraten Ihnen die Sauerstoffisotope?

Es gibt in der Natur drei stabile Sauerstoffisotope: Das leichte Sauerstoff-16, dessen Atomkern aus acht Protonen und acht Neutronen aufgebaut ist und 99,8 Prozent in der Natur ausmacht, sowie die beiden schweren Isotope Sauerstoff-17 und Sauerstoff-18. Das Verhältnis der drei Isotope zueinander ist fast überall auf der Erde sehr ähnlich. Allerdings verändern in der Erdatmosphäre chemische Reaktionen und biologische Prozesse das Verhältnis der Isotope. Das bezeichnet man als „Sauerstoffisotopenanomalie“: So ist der Anteil von Sauerstoff-18 in der Atmosphäre höher als im Meerwasser, da sauerstoffatmende Lebewesen das leichtere Isotop bevorzugt verarbeiten. Sauerstoff-17 ist hingegen leicht unterrepräsentiert. Die Anomalie im atmosphärischen Sauerstoff steigt unter anderem dann, wenn das Volumen an Kohlenstoffdioxid, also CO2, in der Atmosphäre größer ist. Die Isotopenverhältnisse verraten uns also – weil wir ja auch das Alter der Mikrometeoriten kennen–, wie groß der CO2-Anteil in der Atmosphäre war, als der Meteorit fiel.

Was hat Ihre Analyse der Sauerstoffisotope denn ergeben?

Zunächst einmal konnten wir zeigen, dass die Methode funktioniert. So wissen wir nun, dass ein Großteil der alten Mikrometeorite tatsächlich durch Interaktion mit Wasser auf der Erde verwittert ist. Aber es gibt eben auch Mikrometeorite, die nach Millionen oder Hunderten Millionen Jahren ihren Sauerstoff aus der Reaktion mit der Erdatmosphäre behalten haben.

Die Analyse unserer Proben zeigt, dass der CO2-Gehalt in der späten Kreidezeit, also vor etwa 87 Millionen Jahren, bei etwa 230 parts per million, englisch für Teile pro Million, lag. Diese Einheit gibt die Konzentration der CO2-Moleküle in der Atmosphäre an. Im oberen Miozän, vor rund 8,5 Millionen Jahren, waren es etwa 294 parts per million, im Vergleich zu rund 420 parts per million heute. Das haben auch schon andere CO2-Messungen gezeigt, die etwa auf organischen Fossilien beruhen. Es war wichtig zu zeigen, dass wir zu den gleichen Resultaten kommen.

Gibt es denn auch Unterschiede zwischen Ihrer Analyse der Mikrometeoriten und der Analyse von Fossilien?

Unsere Methode bietet eine erheblich weitere Rückschauzeit in die Erdgeschichte als traditionelle Verfahren: wir wissen inzwischen, dass es Mikrometeorite gibt, die 2,7 Milliarden Jahre alt sind und den Sauerstoff aus dem Eintritt in die Erdatmosphäre behalten haben. Natürlich müssen wir uns durch sehr große Mengen an Material arbeiten, nur um ein paar brauchbare Mikrometeoriten zu finden. Auch ist die Analytik sehr herausfordernd. Aber dafür können wir nun Sauerstoff untersuchen, der aus der Erdatmosphäre von vor hunderten Millionen oder Milliarden Jahren stammt!

Quelle: https://www.weltderphysik.de/gebiet/erde/atmosphaere/klimaforschung/erdatmosphaere-wir-untersuchen-millionen-jahre-alten-sauerstoff/