„Signal für Biomarker nicht besonders eindeutig“

Dirk Eidemüller

NASA, ESA, CSA, Joseph Olmsted (STScI)

Welt der Physik: Welche Substanzen wurden womöglich auf dem Exoplaneten K2-18b gefunden?

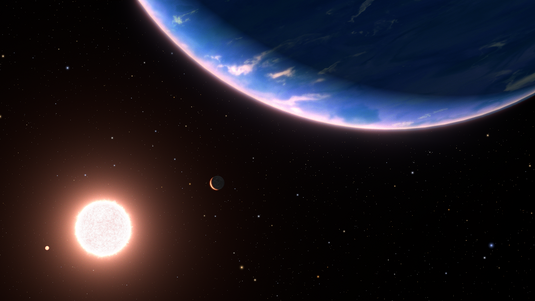

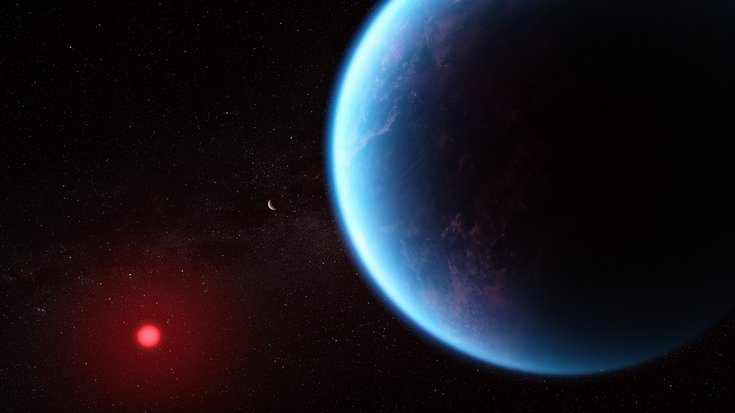

Ruth Titz-Weider: Eine internationale Forschungsgruppe unter der Leitung der Universität Cambridge hat berichtet, bei ihren Messungen mit dem James-Webb-Weltraumteleskop hätten sie Indizien für die Moleküle Dimethylsulfid und Dimethyldisulfid, kurz DMS und DMDS, in der Atmosphäre von K2-18b nachgewiesen. Diese beiden Moleküle treten auch auf der Erde auf. So ist DMS für den charakteristischen Meeresgeruch verantwortlich, während DMDS eher unangenehm riecht, wie eine Stinkmorchel. Auf der Erde werden diese Substanzen ausschließlich von biologischen Prozessen erzeugt, insbesondere von Phytoplankton.

Wie wurden diese Substanzen in der Atmosphäre des fernen Planeten nachgewiesen?

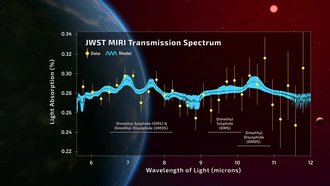

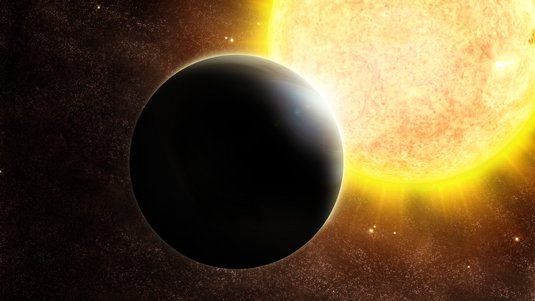

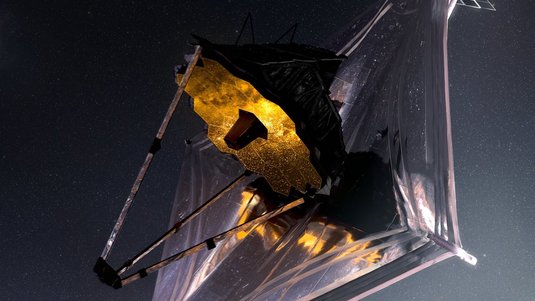

Die Daten stammen von einer sogenannten Transitbeobachtung des Sterns K2-18. Dabei hat das James-Webb-Weltraumteleskop das Sternenlicht aufgenommen, während sein Planet K2-18b im Lauf einiger Stunden vor ihm vorbeigezogen ist. Bei solchen Messungen dringt ein kleiner Teil des Sternenlichts durch die Atmosphäre der vorbeiziehenden Planeten, sodass die Moleküle dort einen Teil der Strahlung absorbieren und dabei charakteristische Spektrallinien erzeugen. Das Team behauptet nun, dass dieses gemessene Absorptionsspektrum gute Indizien für die Anwesenheit von DMS und DMDS liefert. Dazu muss man allerdings sagen, dass die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler selbst nicht von einem klaren Nachweis sprechen, sondern nur von einer hohen Wahrscheinlichkeit – genau genommen von einer Signifikanz von 3,4 Sigma. Erst ab 5 Sigma sprechen wir von einer Entdeckung.

Könnten die gemessenen Spektrallinien auch von anderen Substanzen stammen?

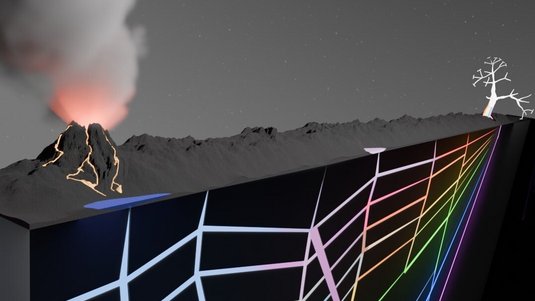

Das ist ein wichtiger Punkt, der auch unter uns Astrophysikerinnen und Astrophysikern aktuell sehr kontrovers diskutiert wird. Wie man sich denken kann, ist ein solches Transmissionsspektrum einer Exoplanetenatmosphäre ziemlich schwer nachzuweisen und das Signal ist sehr schwach. Um diese Spektren überhaupt interpretieren zu können, muss man deshalb bereits von Anfang an einige Annahmen über die mögliche Zusammensetzung der Planetenatmosphäre in die Analyse hineinstecken. Das Forschungsteam ist nun von der Hypothese ausgegangen, dass K2-18b ein Ozeanplanet mit einer starken Wasserstoffatmosphäre ist. Außerdem stecken noch weitere Zusatzannahmen unter anderem bezüglich des Drucks und der Temperatur mit drin. Und selbst dann ist das Signal nicht besonders eindeutig, weil die Spektrallinien nicht eindeutig sind. Beispielsweise haben auch Schwefeldioxid und Lachgas Absorptionslinien in dem beobachteten Wellenlängenbereich.

Es stecken also ziemlich viele Annahmen hinter der Behauptung, man habe Biomarker gefunden?

Das kann man so sagen. Man kann nun also bei jeder dieser Annahmen die Frage stellen, wie plausibel sie ist. Aber es sind trotzdem ein bisschen zu viele Annahmen, als dass andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von den präsentierten Ergebnissen schon überzeugt wären. Man wird deswegen weitere Messungen an diesem Planeten durchführen müssen. Doch die Teleskopzeit am James-Webb-Weltraumteleskop ist leider sehr begrenzt. Aber da das Thema ja sehr spannend ist, wird es wohl nicht lange dauern bis weitere Beobachtungen gemacht werden.

Welche Messungen könnten aus Ihrer Sicht denn mehr Aufschluss bringen?

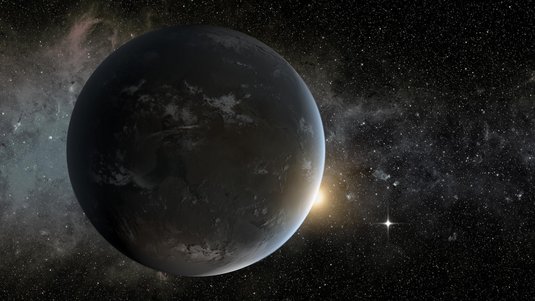

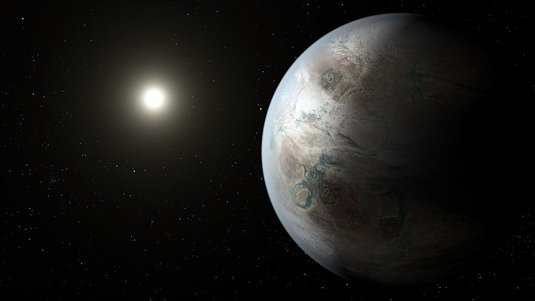

Gut wäre es, man würde einen vollen Umlauf von K2-18b um seinen Heimatstern aufnehmen. Er umkreist sein Zentralgestirn in nur 34 Tagen, ist also deutlich näher an ihm als die Erde an der Sonne. Er liegt dennoch in der habitablen Zone, in der flüssiges Wasser auf dem Planeten existieren kann, weil sein Stern ein Roter Zwergstern ist, dessen Oberfläche deutlich kühler ist als die Sonne. Der Planet selbst ist 2,6 Mal größer als die Erde. Wenn man nun einen vollen Umlauf beobachtet, erhält man nicht nur ein Transmissionsspektrum, sondern auch Licht, das von der Planetenatmosphäre zurückgeworfen wird, weil der Planet irgendwann seitlich von seinem Stern steht. Damit könnte man unter anderem etwas über mögliche Wolken herausbekommen.

Wie sicher ist es, dass DMS und DMDS von Lebewesen stammt? Könnte es nicht auch zum Beispiel von vulkanischen Prozessen stammen?

Auch das ist ein Punkt, über den noch eingehend geforscht werden muss. Es gab in der Vergangenheit einige Überraschungen, welche komplexen Moleküle in harschen Weltraumumgebungen, wie etwa auf Kometen, entstehen können. Selbst wenn auf K2-18b also wirklich DMS und DMDS vorliegen, muss das noch nicht abschließend heißen, dass dort Leben existiert. Nach heutigem Wissen spräche zwar einiges dafür, aber man kann nicht ausschließen, dass die Substanzen auch abiotisch entstehen. Die Disziplinen der Astrobiologie und der Kosmochemie haben hier noch viele offene Fragen.

Was wird nötig sein, um mehr Klarheit in diese Angelegenheit zu bringen?

Einmal wünscht man sich – wie immer in der Astrophysik – natürlich mehr und genauere Messungen. Das wird vielleicht mit neuen Beobachtungskampagnen kommen. Dann wäre es wünschenswert, dass ein anderes Forschungsteam die Daten mit einer anderen Methode auswertet. Natürlich wäre es sehr, sehr spannend, irgendwo im All Indizien für Lebensformen zu finden. Noch spannender wäre es, solche Biomarker auf erdähnlichen Planeten zu finden, die in der lebensfreundlichen Zone um sonnenähnliche Sterne kreisen. Solche Planeten haben wir noch nicht gefunden. Mögliche Kandidaten könnte aber die europäische PLATO-Mission entdecken, die genau dieses Ziel hat und 2026 starten soll.

Wenn Sie Videos von YouTube anschauen, werden Daten an YouTube in die USA übermittelt.

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Datenschutzseite.

Quelle: https://www.weltderphysik.de/gebiet/universum/exoplaneten/signal-fuer-biomarker-nicht-besonders-eindeutig/