„Entscheidend für ein Fusionskraftwerk“

Dirk Eidemüller

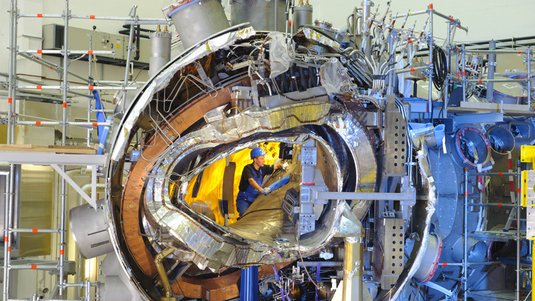

MPI für Plasmaphysik/Jan Hosan

Welt der Physik: Welche unterschiedlichen Arten von Fusionsforschungsanlagen gibt es und welche Vorteile haben sie?

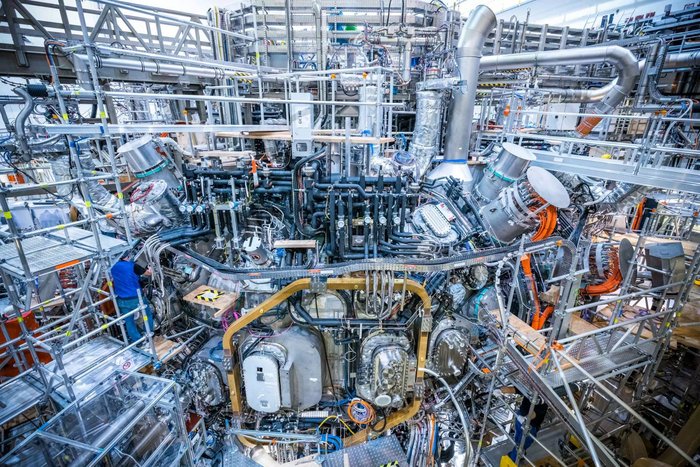

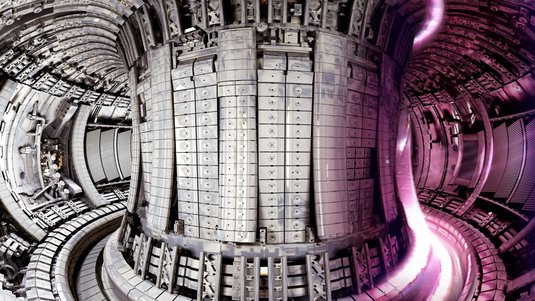

Robert Wolf: Die meisten Fusionsforschungsanlagen, wie ASDEX Upgrade in Garching oder der im Bau befindliche ITER in Südfrankreich, gehören zur Klasse der Tokamaks. Hier ist das Plasma donutförmig eingeschlossen. Für den Einschluss ist ein starker elektrischer Plasmastrom erforderlich. Dieses Konzept hat zwar eine einfachere Geometrie, bringt aber gewisse Schwierigkeiten mit sich, weil man den Plasmastrom nicht mit einfachen Mitteln beliebig lange aufrechterhalten kann. Bei Stellaratoren, wie Wendelstein 7-X, verhält es sich genau umgekehrt: Das einschließende Magnetfeld ist komplexer. Dafür lässt sich das Plasma, sofern supraleitende Magnetfeldspulen verwendet werden, im Prinzip beliebig lange aufrechterhalten. Diese Forschungsanlagen unterliegen einer fortwährenden Optimierung, bei der verschiedene Komponenten erprobt und verbessert werden.

Was waren die wichtigsten Ergebnisse der neuen Messkampagne?

Mittlerweile verstehen wir das Verhalten des Plasmas gut genug, um gezielt an vielen Stellen eingreifen zu können. Damit konnten wir nun einen Bestwert für das Tripelprodukt bei längerer Plasmadauer erzielen. Das Tripelprodukt stellt einen zentralen Parameter für künftige Fusionskraftwerke dar. Wir schließen damit zu Weltrekorden auf, die zuvor allein von Tokamak-Fusionsanlagen gehalten wurden. Außerdem haben wir auch beim Energieumsatz und beim Plasmadruck neue Spitzenwerte erzielt. In Summe bedeuten all diese Messwerte, dass sich das Stellarator-Konzept, nach dem Wendelstein 7-X ja gebaut ist, sehr bewährt und einen spannenden Weg hin zu einem möglichen Fusionskraftwerk aufzeigt.

Was genau ist das Tripelprodukt?

Das Tripelprodukt ist das Produkt aus der Teilchendichte des Plasmas, seiner Temperatur sowie der Einschlusszeit. Die Einschlusszeit ist die Dauer, während der die Energie aus dem Plasma entweicht, wenn nicht mehr nachgeheizt wird. Wenn dieses Tripelprodukt einen bestimmten Mindestwert erreicht, kann eine Anlage Energie über Fusion erzeugen. Deshalb gilt es als zentraler Parameter für die Fusionsforschung.

Und worin bestand der neue Bestwert bei dieser Messkampagne?

Wir haben am letzten Messtag bei einer langen Plasmaentladung über etwa 40 Sekunden einen für diese Dauer sehr hohen Wert des Tripelprodukts erzielt. Bei kürzeren Entladungen konnten andere Anlagen bereits deutlich höhere Werte erzielen, aber für lange Entladungen liegen wir im Bereich des bislang leistungsfähigsten und viel größeren Tokamaks JET in England. Da lange Betriebszeiten für den erfolgreichen Betrieb eines Fusionskraftwerks entscheidend sind, stimmt uns das sehr zuversichtlich. Größe beziehungsweise Volumen des Plasmas helfen sehr beim Erreichen solcher Zielmarken. Deshalb zeigen die Ergebnisse die vorteilhaften Eigenschaften des Stellarator-Konzepts.

Wie gelangen die neuen Rekorde?

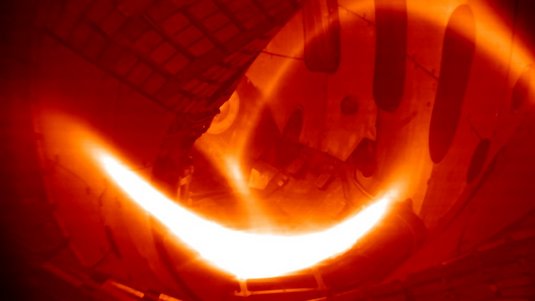

Wir haben vieles optimiert, und zwar insbesondere die Nachfüllung des Plasma mit Wasserstoff und die Heizleistung, mit der das Plasma auf hohe Temperaturen gebracht wird. Dazu muss ich aber anmerken, dass wir keine Kernfusion erzielt haben. Für signifikante Fusionsleistungen ist Wendelstein 7-X nicht ausgelegt. Und wir müssten dazu auch eine andere Gasmischung nutzen, nämlich eine mit radioaktivem Tritium, was alles sehr viel komplizierter gestalten würde. Bei unseren Experimenten geht es stattdessen darum, das Plasma möglichst geschickt aufzuheizen und es gleichzeitig mit Magnetfeldern so einzuschließen, dass es sich mit geringen Energieverlusten möglichst stark aufheizt und einen möglichst hohen Wärmeinhalt erreicht. Diese ganze Optimierung hat jetzt zu dem hohen Tripelprodukt geführt.

Können Sie das noch etwas genauer beschreiben?

Ein zentrales Element war das Einschießen von Wasserstoff, also dem Brennstoff des Plasmas, mithilfe einer Pelletkanone. Diese stammt von Kolleginnen und Kollegen aus dem US-amerikanischen Oak Ridge National Laboratory und dem Princeton Plasma Physics Laboratory. Dieses Gerät erzeugt aus Wasserstoffgas zunächst einen tiefgekühlten Strang aus Wasserstoffeis. Dieses wird dann automatisch in kleinen Portionen, die wir Pellets nennen, in ein Rohr gepresst und friert dort weiter aus. Ein starker Stoß mit Heliumgas schießt jeweils ein einzelnes millimetergroßes Pellet quer durch das Plasma, worin es sich auflöst. Die Kanone schoss im Schnitt zwei Pellets pro Sekunde über eine Dauer von 40 Sekunden in das Plasma. Das sorgte einerseits für den Nachschub an Material. Andererseits konnten wir so gezielt die Plasmaeigenschaften beeinflussen, indem wir die Pellets gezielt so hineinschossen, dass sich wie gewünscht im Zentrum neues Wasserstoffplasma bildete.

Gab es weitere entscheidende Verbesserungen?

Bei einer so komplexen Anlage gibt es immer viele Schrauben, an denen man drehen kann. Sehr wichtig war es, die Zuverlässigkeit vieler einzelnen Komponenten zu erhöhen, nicht nur bei den Heizsystemen, sondern auch bei den Kühlsystemen. Denn man muss die große zugeführte Energiemenge auch wieder gezielt abführen, damit nichts überhitzt. Wichtig für uns war auch zu sehen, dass die Anlage im Betrieb stabil läuft. Darauf können wir bei den kommenden Messkampagnen nun aufbauen. Prinzipiell sollte es möglich sein, ein solch heißes Plasma wesentlich länger als 40 Sekunden aufrecht zu erhalten. Natürlich sind wir darauf gespannt, ob das dann gelingen wird.

Quelle: https://www.weltderphysik.de/gebiet/technik/energie/fusionsenergie/kernfusion-entscheidend-fuer-ein-fusionskraftwerk/