„Wir können jetzt auch lange Zeiträume einschätzen“

Gabriele Schönherr

Florian Aigner/TU Wien

Welt der Physik: Ihre Forschung ist für CCS-Technologien relevant. Worum geht es dabei genau?

Marco De Paoli: Da es zu viel CO2 in der Atmosphäre gibt, ist es wichtig, die Emission von weiterem CO2 soweit und schnell wie möglich zu vermeiden. Derzeit stoßen große Anlagen wie Kraftwerke und Industrieanlagen noch viel CO2 in die Atmosphäre aus. Dieses CO2 könnten wir einfangen, verflüssigen und in natürlichen, geologischen Speichern lagern. Diese Idee ist auch als CCS bekannt, das steht für „Carbon Capture and Storage“. Sie ist ein mögliches Instrument, um die Effekte des Klimawandels zu mindern und könnte uns Zeit für die Energiewende verschaffen. Während wir von fossilen Energien zu grüneren Arten der Energieproduktion übergehen, speichern wir das CO2 an einem Ort, wo es die Konzentration in der Atmosphäre nicht beeinflusst. Dafür müssen wir allerdings sicher sein, dass es langfristig sicher lagert und keine negativen Auswirkungen auf die Umwelt hat.

Wie lange lässt sich CO2 sicher lagern?

Das hängt von den geologischen Bedingungen ab und den Prozessen, die das eingelagerte CO2 im Gestein auslösen kann. Salzwasseraquifere wären zum Beispiel gut geeignet. Das sind mit Salzwasser gefüllte Schichten, die von einer undurchlässigen Deckschicht, dem Deckgestein, begrenzt sind. Allerdings ist das CO2 viel leichter als Wasser und könnte prinzipiell auch aus solchen Speichern entweichen, wenn zum Beispiel durch ein Erdbeben oder eine Bohrung ein Riss im Deckgestein entsteht. Deshalb ist es wichtig, unter anderem die physikalischen Vorgänge im Inneren eines solchen geologischen Speichers gut zu verstehen.

Was weiß man denn über die physikalischen Prozesse und wie sicher das Speichern von CO2 wirklich ist?

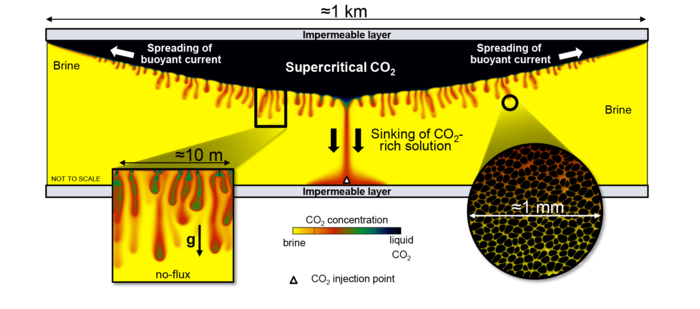

Wir wissen, dass sich das CO2 im Laufe der Zeit mit dem Wasser, der Sole, vermischt, das in den Gesteinszwischenräumen vorhanden ist. Dieses Gemisch hat eine höhere Dichte als Sole und sinkt daher auf den Grund der Gesteinsformation. Danach bleibt das CO2 selbst im Falle eines Risses in der Deckschicht sicher unter dem Wasser verwahrt. Deswegen brauchen wir Vorhersagen darüber, wie lange dieser Durchmischungs- und Absinkprozess dauern wird – abhängig vom potenziellen Speicher. Wenn er zu lange dauert, könnte in der Zwischenzeit etwas den Speicher stören und das CO2 könnte entweichen. Bisher konnten Forschende diese Prozesse nur für kurze Zeitskalen oder in kleinen Gesteinsformationen abschätzen. Jetzt haben wir aber untersucht, was langfristig und in großen Gesteinsformationen passiert. Dazu haben wir den Mischprozess der Sole und des CO2 unter verschiedenen Bedingungen mit Computermodellen simuliert.

Was zeigen diese Modelle?

Beim Absinken des CO2-reichen Wassers kommt es im porösen Gestein zu einer hochinteressanten Dynamik: Dort, wo die CO2-Konzentration am höchsten ist, sinkt das Gemisch schneller ab. Das wiederum sorgt für eine noch bessere Durchmischung. So bildet sich ein netzartiges Muster aus CO2-reichen und CO2-armen Gebieten. Insgesamt sinkt das CO2 nach unten ab und bleibt dort – für einen unbeschränkten Zeitraum.

Lassen sich Ihre Ergebnisse auch in der Praxis nutzen?

Aus unseren Berechnungen haben wir ein einfaches Modell abgeleitet, dass Ingenieurinnen und Ingenieuren helfen kann, mögliche Lagerstätten zu bewerten. Mit diesem Werkzeug lässt sich unmittelbar vorhersagen, was mit dem CO2, abhängig von der Geometrie und den Eigenschaften des Gesteins, geschehen wird. Prinzipiell könnte man dies für jede einzelne Gesteinsformation simulieren, aber das würde jedes Mal sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Stattdessen haben wir einmalig sehr genaue Simulationen über einen riesigen Parameterbereich an einem der größten Supercomputer der Welt namens LUMI in Finnland durchgeführt. Für Berechnungen mit dem daraus abgeleiteten Modell sind jetzt nur noch Papier und Stift erforderlich.

Welche Herausforderungen gibt es und was sind die nächsten Schritte?

Eine große technische Herausforderung besteht darin, das CO2 überhaupt erst einzufangen, bevor es gespeichert werden kann. Dieser Schritt ist energetisch sehr aufwändig und daher nur schwer nachhaltig realisierbar. Gelingt uns jedoch die CO2-Speicherung auf industriellem Niveau, könnten wir die Auswirkungen des Klimawandels etwas verlangsamen und abmildern, während wir auf grüne Technologien umsteigen. Das ist unsere große Motivation. Unsere Ergebnisse werden dazu beitragen, mehr Wissen zu diesem Thema zu schaffen und die Physik hinter der Methode besser zu verstehen. Das Projekt geht auch noch weiter: Um wirklich verlässliche Speicherorte bestimmen zu können, wollen wir weitere Aspekte in unseren Modellen betrachten, wie zum Beispiel die chemische Wechselwirkung des CO2 mit dem Gestein.

Quelle: https://www.weltderphysik.de/gebiet/erde/ccs-wir-koennen-jetzt-auch-lange-zeitraeume-einschaetzen/