„Ein Meteoritenfund ist ein absoluter Glücksfall“

Jan Hattenbach

forplayday/iStock

Welt der Physik: Herr Heinlein, was genau macht ein Meteoritenspezialist?

Dieter Heinlein: Meine Aufgabe ist die Voruntersuchung: Bei frischen Meteoritenfällen oder bei Zufallsfunden schaue ich mir das geborgene Material an – entweder auf Fotos, in vielen Fällen aber auch die Stücke persönlich. Wenn ich dann zu dem Schluss komme, dass es tatsächlich ein Meteorit sein könnte, lasse ich den Fund fachwissenschaftlich untersuchen.

Schmelzen Meteorite nicht auf, sobald sie in die Erdatmosphäre treffen? Man sieht sie doch als helle „Sternschnuppen“, als sogenannte Meteore?

Nur die äußerste, millimeterdicke Hülle des Steins schmilzt beim Flug durch die Atmosphäre und wird durch den Luftstrom weggetragen. Das Innere wird nicht heiß, schmilzt nicht, es wird nicht einmal wesentlich warm.

Wann waren Sie zuletzt „im Einsatz“?

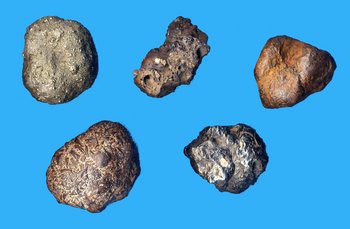

Der jüngste Meteoritenfall geschah am 24. Oktober 2024, bei Haag in Österreich. In Deutschland war der letzte im Januar, in Ribbeck bei Potsdam, und davor im April 2023 in Elmshorn in Schleswig-Holstein. Nach dem österreichischen Fall hat mich der Finder angerufen. Er kannte mich schon von dem Ribbeck-Fall und hat mir sein 8,76 Gramm schweres Stückchen am Tag nach seinem Fund persönlich vorgelegt. Ich war hellauf begeistert: Es war tatsächlich ein echter, frischer Meteorit!

Sind Meteoritenfälle nicht extrem selten? Drei Meteoritenfälle in weniger als zwei Jahren klingt nicht danach.

Meteoritenfälle sind heute nicht häufiger als früher. Was sich geändert hat, ist, dass heute jeder mögliche Fall genau untersucht wird. Seit einigen Jahren können wir zudem auf ein modernes Netzwerk aus digitalen Kameras zählen, das AllSky7-Netz. Diese Kameras überwachen den Himmel nach möglichen Meteoritenfällen. In den Jahrzehnten zuvor hatten wir bereits das DLR-Feuerkugelnetz im Einsatz. Das verwendete analoge Kameras und Spiegel zur Aufnahme des gesamten Himmels. Das AllSky7-Netz in Deutschland und in anderen Ländern ist aber viel besser und schneller. Die Kameras sind nicht nur nachts im Einsatz, sondern auch am Tag: Tagesmeteoritenfälle, wie zum Beispiel der in Elmshorn, wären uns früher entgangen.

Die Kameras schlagen dann Alarm und zeigen an, wo es eventuell etwas zu finden gibt?

Beim Fall von Haag im Oktober lieferte ein System in der Tschechischen Republik wetterbedingt die besten Aufnahmen. Innerhalb von einem Tag hatten sie ihre Ergebnisse auf ihrer Internetseite zur Verfügung gestellt, sodass Leute, die sich dafür interessieren, hinfahren und suchen konnten.

Und wie läuft die Suche in einem solchen Fall ab?

Zunächst muss man berücksichtigen, dass bei einem Meteoritenfall in den meisten Fällen eine Fragmentierung stattfindet: Vor allem Steinmeteorite zerbrechen bereits in einer Höhe von etwa 20 Kilometern in kleinere und größere Fragmente. Diese werden durch Höhenwinde verteilt und gehen in einem Streufeld nieder, das manchmal 10 oder 15 Kilometer lang und vielleicht einen Kilometer breit ist. Das Feld lässt sich aber aus den Kamerabildern und Winddaten berechnen. Die erste Aufgabe der Sucherinnen und Sucher ist es deshalb, innerhalb dieses Streufeldes ein Gebiet zu wählen, das sie gut begehen können. Eine Wiese oder ein bracher Acker sind ideal. Anschließend suchen sie das Feld systematisch mit bloßen Augen ab.

Wie kann man ein frisches Meteoritenstück im Feld erkennen?

Man erkennt sie in den allermeisten Fällen an einer geschlossenen schwarzen Kruste. Meine Aufgabe ist es dann, neben der Koordination der Suche, solche Funde zu begutachten. Bei frischen Fällen erkenne ich ziemlich schnell mit einer Handlupe oder einem Mikroskop, ob es sich um einen echten Meteoriten handelt oder nicht. Im Fall von Haag sah man leicht die frische Schmelzkruste. Sie war außerdem an einigen Stellen abgeplatzt, sodass man auch das Innere sehen konnte. Mit einer Magnetmessung konnte ich dann feststellen, dass es sich um einen echten Steinmeteorit handelte.

Wie funktioniert diese Magnetmessung?

Ich halte keinen starken Magneten an einen frischen Meteoriten, denn damit würde ich die Magnetisierung des Materials verändern. Das muss man vermeiden, auch bei der Suche im Feld! Stattdessen verwende ich einen geeichten Metalldetektor, der anzeigt, wie viel Nickel und Eisen in dem Fund ist. Das erlaubt eine erste Abschätzung der Stoffklasse: H-Chondriten enthalten viel Eisen und Nickel, L-Chondriten weniger. Etwa 80 Prozent aller gefundenen Meteorite sind solche Chondrite.

Was unterscheidet Chondriten von irdischen Steinen?

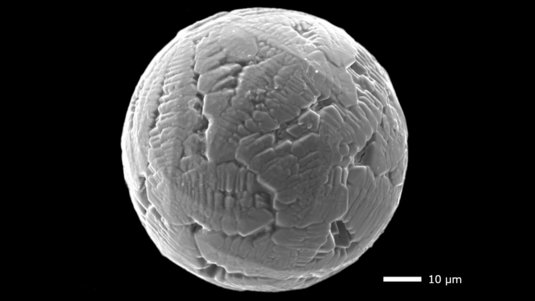

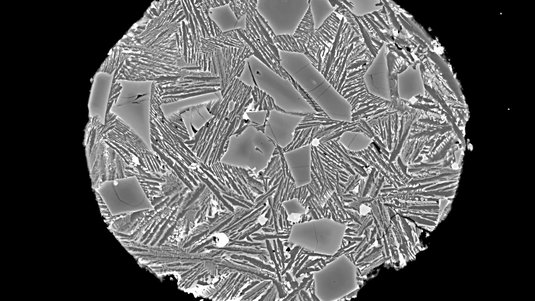

Zwei Dinge: Erstens enthalten Chondrite Silikatmineralien in Form von kleinen Schmelztröpfchen, das sind die namensgebenden Chondren. Diese Tröpfchen sind vor 4,5 Milliarden Jahren als Kondensate aus dem solaren Urnebel entstanden. Irdisches Gestein kann auch aus Silikatmineralien bestehen, aber nur in kristalliner Form. Zweitens befindet sich zwischen diesen Silikatmineralien ein gewisser Anteil von Eisen und Nickel in Form von kleinen Metallflittern. Diese Kombination aus Silikatmineralien und fein verteiltem Nickel-Eisen kommt bei irdischen Gesteinen niemals vor.

Chondrite sind also viereinhalb Milliarden Jahre alt?

Ja, sie sind „Urstaub“, der sich damals zu kleinen Aggregaten zusammengeballt hat. Solange diese Aggregate klein bleiben, also im Bereich von einigen Metern etwa, bleiben sie auch nach 4,5 Milliarden Jahren noch so, wie sie damals entstanden sind. Für die Wissenschaft sind solche Funde auf der Erde eine unschätzbare Informationsquelle.

Wenn 80 Prozent der Meteorite gewöhnliche Chondrite sind, kann man dann überhaupt noch etwas aus neuen Funden lernen?

Im Prinzip kennt man natürlich schon viele dieser Chondrite. Wenn man aber genau hinschaut, dann sieht man, dass nicht alle davon gleich sind. Der Elmshorn-Meteorit beispielsweise bestand aus verschiedenen Anteilen von H- und L-Chondritenmaterial. Da liegt der Schluss nahe – und das konnten Forschende in einem Fachartikel auch beweisen –, dass dieses Material in einer Kollision verschiedener Planetesimale im Asteroidengürtel entstanden ist.

Was ist mit den übrigen 20 Prozent der Meteorite, die keine Chondrite sind?

Die sind ganz anders und besonders interessant! Ribbeck war so ein außergewöhnlicher Fall: ein Achondrit. Man geht davon aus, dass Achrondriten einst Teil von größeren Asteroiden waren, also nicht aus Urmaterie bestehen wie Chondriten. Asteroiden, die durch Zusammenballung von Materie zu Größen von bis zu einigen 100 Kilometern anwachsen, erhitzen sich durch radioaktiven Zerfall so stark, dass sie in ihrem Innern aufschmelzen. Dabei sinken schwere Elemente, auch Eisen und Nickel, in den Kern des Asteroiden, während sich darüber eine Kruste aus achondritischem Material bildet, das praktisch frei von Metallen ist. Solche Körper kühlen mit der Zeit ab und können durch Kollisionen zerbrechen. Wenn das Kernmaterial eines solchen Körpers auf die Erde stürzt, haben wir einen Nickel-Eisenmeteoriten, und wenn Krustenmaterial die Erde trifft, einen Achondriten.

Und wie erkennt man einen Achondriten?

Achondriten wie der Ribbeck-Meteorit sehen anders aus als Chondriten, die eben diese schwarze Schmelzkruste aus Eisenoxid haben. Der Ribbeck-Fund hatte zum Beispiel eine honigfarbene Kruste, da er kaum Eisen und Nickel enthielt. Dieser Meteorit war selbst für erfahrene Sucherinnen und Sucher gar nicht einfach zu erkennen.

Angenommen, ich finde einen seltsamen Stein und habe den Verdacht, dass es ein Meteorit aus dem All ist – was muss ich tun?

In erster Linie müssen Sie realistisch sein: Es ist ein absoluter Glücksfall, einen Meteoriten zufällig zu finden! In den letzten 20 Jahren habe ich knapp 6000 Objekte begutachtet, meist per Foto. Über 1000 Objekte habe ich mir auch zuschicken lassen. Darunter waren drei echte Steinmeteorite und möglicherweise zwei Eisenmeteorite, hier läuft die Untersuchung noch. Das sind insgesamt maximal fünf Meteorite aus 6000 Funden – das ist weniger als ein Promille.

Aber wenn Sie tatsächlich einen verdächtigen Stein finden, schauen Sie sich zuerst die Hinweise des DLR-Instituts für Planetenforschung oder der Universität Oldenburg an. Wenn wirklich alles auf einen Meteoriten hindeutet, dann kann man uns kontaktieren und Bilder schicken. Wir beantworten alle Anfragen! Meistens reichen dann aber schon scharfe, aussagekräftige Bilder aus, um einen vermeintlich außerirdischen Stein als irdisch zu entlarven.

Wem gehört eigentlich ein Meteorit – der Person, die ihn gefunden hat?

Es gibt in Europa nur zwei Länder, in denen das geregelt ist: In Dänemark und der Schweiz muss man gefundene Meteoriten abgeben, in Dänemark bekommt man immerhin eine wertgerechte Entlohnung dafür. In Deutschland gibt es zwar keine gesetzliche Regelung, aber ein Grundsatzurteil, das 2007 in Augsburg zum dritten Fundstück des Neuschwanstein-Meteoritenfalles ausgesprochen wurde. Damals wurde festgestellt, dass ein Meteorit, der vom Himmel gefallen ist, eine „herrenlose Sache“ ist, die dem Finder oder der Finderin gehört. Aber bei den beiden größten Stücken aus Elmshorn haben sich dann zum Beispiel zwei Museen, eins in Hamburg und eines in Kiel, dafür stark gemacht, diese Stücke zu erwerben. So ist es meiner Meinung nach auch am besten: Die Fundstücke sollten der Allgemeinheit zugänglich gemacht werden, nachdem sie ausführlich wissenschaftlich untersucht wurden.

Kann ein Meteoritenfall eigentlich gefährlich sein?

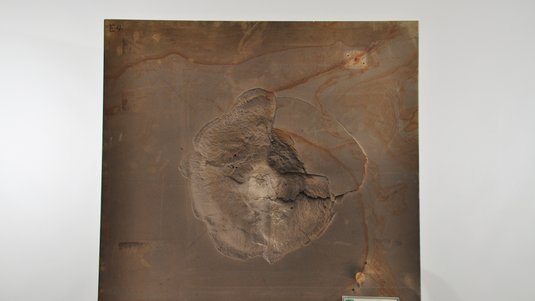

In Elmshorn gab es Schäden, aber glücklicherweise keine ernsten. Die beiden kleineren Stücke, die Hausdächer getroffen haben, haben jeweils nur zwei Dachpfannen kaputtgeschlagen. Das einzige große Stück, von 3,7 Kilogramm, hat den Rasen in einem Gartengrundstück getroffen und dort ein 40 Zentimeter tiefes Loch geschlagen. Hätte dieser Brocken das Haus getroffen, hätte es einen massiven Schaden gegeben. Es ist also durchaus möglich, in diesem Fall war es pures Glück. Und so war es bislang bei allen dokumentierten Meteoritenfällen.

Asteroid: Kleiner Himmelskörper im Sonnensystem, der die Sonne umkreist, und zwischen einigen Metern und einigen hundert Kilometern groß sein kann.

Meteoroid: Kleiner Asteroid, der auch – wie ein Asteroid – durch das Sonnensystem zieht. Je nach Definition sind Meteoriden kleiner als zehn oder ein Meter.

Meteor: Leuchterscheinung, die beim Eintritt eines Meteoroiden in die Erdatmosphäre entsteht (auch „Sternschnuppe“ genannt).

Bolide oder Feuerkugel: Sehr heller Meteor, der von einem größeren Meteoroiden ausgelöst wird. Helle Boliden können Meteoritenfälle anzeigen.

Meteorit: Gestein, das von einem Meteoroiden nach dessen Flug durch die Atmosphäre übrigbleibt und zu Boden fällt.

Steinmeteorit: Meteorit aus einem Gemisch aus Silikat und einem variablen Anteil von Nickel und Eisen.

Eisenmeteorit: Meteorit aus vorwiegend Eisen und Nickel. Stammt aus dem Kern eines zerbrochenen Asteroiden. Etwa 5 Prozent der Meteoritenfunde machen Eisenmeteorite aus.

Chondrit: Steinmeteorit aus solarem Urmaterial.

Achondrit: Steinmeteorit aus Material, das einmal die Kruste eines differenzierten Asteroiden gebildet hat.

Quelle: https://www.weltderphysik.de/gebiet/universum/von-meteoriten-bis-kleinplaneten/meteoritenfund-ist-absoluter-gluecksfall/