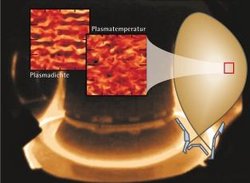

Simulation von Plasmawirbeln

Brigitte Röthlein

Am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Garching bei München simuliert Dr. Frank Jenko Plasmaturbulenzen, die im „Brennraum“ eines Fusionsreaktors auftreten, mit Hilfe eines Computers. Auf diese Weise will der Forscher die „Lecks“ aufspüren, über die das 100 Millionen Grad heiße Gas seine Energie verliert.

Mehr als die Hälfte seiner Arbeitszeit steht Frank Jenko in der Warteschlange. Allerdings nicht persönlich, sondern mit seinem Programm: Es ist einer der größten „Jobs“, die am Rechenzentrum Garching laufen. Würde es ohne Unterbrechung von Anfang bis Ende durchgerechnet, dann hätte der leistungsfähigste Garchinger Supercomputer – die Cray T3E, die 470 Milliarden Rechenschritte pro Sekunde ausführen kann – viele Tage und Nächte lang nichts anderes zu tun. Da aber Jenko nicht der einzige Nutzer der Anlage ist, erhält er immer dann, wenn er an der Reihe ist, sechs Stunden Rechenzeit. Danach muss er sich wieder hinten anstellen.

Die gigantische Rechnerei dient einem hohen Zweck: Sie soll helfen, ein funktionierendes Fusionskraftwerk zu konstruieren, das über die Verschmelzung von Deuterium und Tritium Energie liefert. Dieser Mechanismus, der auch die Sonne zum Glühen bringt, könnte – wenn er sich zähmen ließe – künftig einen wichtigen Beitrag zur Energieversorgung der Welt leisten. Seit Jahrzehnten arbeiten Forscher rund um den Globus an diesem Ziel. In riesigen Anlagen heizen sie Wasserstoffgas auf Millionen von Grad auf. Das dabei entstehende Plasma (ein Gemisch aus Atomkernen und Elektronen) versuchen sie durch Magnetfelder einzuschließen: Dies ist die einzige Möglichkeit, das heiße Plasma von den kalten Wänden eines Gefäßes fern zu halten.

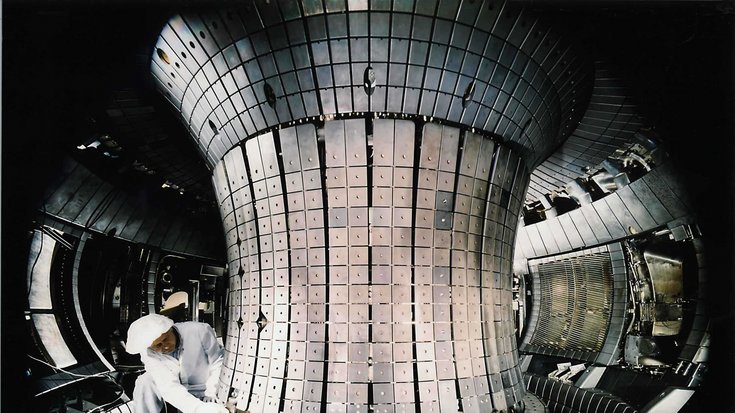

Am erfolgreichsten liefen bisher Anlagen nach dem so genannten Tokamak-Prinzip: In einem Torus – der Form nach ein Mittelding zwischen Schwimmreifen und Gugelhupf – ist das Plasma gefangen und wird durch einen Ringstrom sowie elektromagnetische Wellen aufgeheizt. Mehr als 200 Millionen Grad hat man so beispielsweise im JET im britischen Culham schon erreicht, und es ist gelungen, das Plasma für einige Sekunden einzuschließen. Auch am Max- Planck-Institut für Plasmaphysik in Garching steht ein Tokamak, der ASDEX-Upgrade. Dort arbeitet Frank Jenko.

Energie lässt sich nicht halten

Das Prinzip, nach dem man in solchen Anlagen Energie gewinnen will, besteht darin, das heiße und ausreichend dichte Plasma so lange zusammenzuhalten, dass in seinem Inneren genügend Wasserstoffkerne kollidieren und zu Helium verschmelzen. Bei jeder derartigen Fusion entsteht ein schnelles Neutron, das nach außen weg fliegt. Bremst man es in einer Gefäßhülle aus geeignetem Material ab, kann man seine Energie in Wärme verwandeln und technisch nutzen. Das A und O eines Fusionskraftwerks besteht also darin, im Plasma eine sehr hohe Temperatur für eine möglichst lange Zeit aufrecht zu erhalten.

Fakt ist bislang leider, dass sich das Plasma bis zu tausendmal rascher abkühlt als ursprünglich erwartet. „Diese anomalen Energieverluste stellen eines der größten Probleme bei der Entwicklung von Fusionskraftwerken dar“, sagt Jenko, „da die erhöhten Verluste nur kompensiert werden können, indem man die Anlagen größer und damit teurer baut.“ ASDEX-Upgrade, als größte deutsche Fusionsanlage, ist beispielsweise neun Meter hoch und enthält 14 Kubikmeter Plasma; der geplante Internationale Experimentalreaktor ITER soll noch weitaus größer werden und mehr als 800 Kubikmeter Plasma umschließen. Gelänge es, die Energieverluste zu vermindern, wäre dies ein unschätzbarer Vorteil.

Deshalb versuchen Experimentatoren und Theoretiker zu verstehen, wie das kapriziöse Plasma sich im Inneren des Magnetfeldkäfigs verhält. Man weiß aus der klassischen Physik, dass die geladenen Teilchen in Spiralbahnen um die Feldlinien kreisen, und man kann berechnen, wie oft sie miteinander zusammenstoßen. Diese Stöße sind zu einem Teil dafür verantwortlich, dass sowohl Materie als auch Energie – unerwünschterweise – quer zu den Feldlinien entweichen.

Doch weit wichtiger ist offenbar ein anderer Mechanismus: Kleine Wirbel, Physiker sprechen von Turbulenzen, sind vermutlich schuld daran, dass die Energie, die man ins Plasma hineingesteckt hat, so rasch wieder nach außen verloren geht. Bereits nach einigen Zehntelsekunden muss mühsam nachgeheizt werden – eine teure und auch physikalisch unbefriedigende Angelegenheit. Aus diesem Grund liegt den Plasmaphysikern viel daran, aufzuklären, wie diese Turbulenzen entstehen und sich entwickeln: Wenn das gelingt, könnte man versuchen, diese Wirbel und ihre unliebsamen Folgen zu unterdrücken oder wenigstens zu dämpfen.

Jeder kennt das Phänomen: Fließt ein Bach träge zu Tal, zeigt seine Strömung nur wenige Unregelmäßigkeiten. Der Physiker nennt diese Strömung „laminar“. Legt man als Hindernis einen Stein ins Wasser, umfließt ihn das Wasser ganz glatt. Ist das Gefälle stärker und fließt der Bach schneller, zeigen sich hinter dem Stein Wirbel. Sie sind aber relativ stabil und halten sich meist an derselben Stelle. Doch mit zunehmender Strömungsgeschwindigkeit lösen sich diese Wirbel ab und treiben den Bach hinunter – das Geschehen wird unübersichtlich. Im Extremfall besteht das Wasser aus durcheinander strudelnden, wirbelnden Bereichen, die sich unentwegt ändern und vermischen: Die Strömung ist „turbulent“ geworden. Die Bewegung eines bestimmten Wasserteilchens scheint völlig unvorhersagbar und zufällig geworden zu sein – der Bach stellt nun ein chaotisches System dar.

Derartiges Chaos herrscht in vielen Bereichen: in kochendem Wasser, in Lava, die sich aus einem Vulkan herabwälzt, vor allem aber in den wirbelnden Luftmassen der Atmosphäre, die unser Klima bestimmen. Und so wie diese Luftwirbel die Wettervorhersage extrem schwierig machen, erschweren die Plasmaturbulenzen die Prognose über das Verhalten in einem Tokamak.

Jenko spürt den Plasmawirbeln nach, indem er sie auf dem Computer simuliert. Damit hat er eine Herausforderung angenommen, die gigantisch anmutet: Der berühmte Nobelpreisträger Richard Feynman nannte das Verständnis von Turbulenzen „das wichtigste ungelöste Problem der klassischen Physik“. Und der englische Physiker Sir Horace Lamb, Autor eines Standardwerks zur Hydrodynamik, schrieb im Jahr 1932: „Ich bin jetzt ein alter Mann, und wenn ich sterbe und in den Himmel komme, dann hoffe ich auf Erleuchtung in zwei Dingen. Das Erste ist die Quantenelektrodynamik, das Zweite die turbulente Strömung von Fluiden. Was das Erste angeht, bin ich ziemlich optimistisch.“

Eine Milliarde Zellen im virtuellen Plasma

Inzwischen hilft bei der Annäherung an das anspruchsvolle Ziel die rasante Zunahme der Leistungsfähigkeit moderner Supercomputer. So kann Frank Jenko das virtuelle Plasma in rund eine Milliarde winziger Zellen aufteilen und für jede einzelne in kurzer Aufeinanderfolge die Strömungsverhältnisse berechnen – etwa zehn Millionen mal für eine einzige Sekunde des Plasmalebens. So entstehen Strukturen, die aussehen wie „winzig kleines Wetter“: mit Hochs und Tiefs, mit Stürmen und Flauten, und das alles im Millimetermaßstab. Entsprechend aufwändig sind die Berechnungen, denn das Plasma und die elektromagnetischen Felder gehorchen in jeder Zelle komplizierten Gleichungen, und jede der Zellen ist mit allen anderen Nachbarzellen verknüpft und beeinflusst diese ihrerseits.

Besondere Programme erfordern besondere Strategien: „Derart komplexe Probleme lassen sich kaum mehr sequenziell abarbeiten“, sagt Hermann Lederer vom Garchinger Rechenzentrum, „wir unterstützen deshalb die Physiker bei der Parallelisierung ihrer Algorithmen“. Dahinter steckt die Überlegung, dass ein Programm den Computer umso effizienter zu nutzen vermag, je genauer es dessen Struktur angepasst ist. Die Cray T3E beispielsweise ist ein Rechner mit 512 Prozessoren, die parallel arbeiten können.

So lief es auch bei Frank Jenkos Programm. „Wir mischen uns natürlich nicht in die Physik und die Numerik ein“, betont Lederer, der für die Anwendungsunterstützung verantwortlich ist. Einer seiner Mitarbeiter optimierte in monatelanger Kleinarbeit Jenkos Fortran-Programm für eine schnelle Parallelverarbeitung. Fachleute sprechen bei diesem Vorgang von „Performance Tuning“: Ähnlich wie Automechaniker aus einem Rennwagen holen Spezialisten bei diesem Schritt alles an Schnelligkeit aus dem Algorithmus heraus, was möglich ist. So erfolgreich war dieses Tuning bei Jenkos Programm, dass gleich wieder neue Begehrlichkeiten entstanden. „Mit der Verkürzung der Rechenzeiten kam natürlich bei den Physikern der Appetit auf mehr, und so änderte und vergrößerte man das ursprüngliche Programm immer weiter“, so Lederer.

Jenko kümmert sich bei seinen Berechnungen weniger um die Entstehungsphase der Wirbel, sondern er analysiert „die voll entwickelte Turbulenz“ und berechnet ihre statistischen Eigenschaften. Man hofft, daraus Hinweise abzuleiten, wie man die experimentellen Parameter des Tokamaks so einstellen kann, dass die entstehenden Turbulenzen möglichst gering bleiben. Das Ziel wäre es, so Jenko, „eines Tages nicht nur Plasmaturbulenzen, sondern einen ganzen Tokamak zu simulieren“. Dann ließe sich die Anlage inklusive Plasma optimieren, bevor sie überhaupt gebaut wird. Aber dazu müsste die verfügbare Computerpower noch einmal um mehrere Größenordnungen höher sein.

MaxPlanckForschung 1/2002 gemäß den Bedingungen der Quelle

Quelle: https://www.weltderphysik.de/gebiet/technik/energie/fusionsenergie/wirbel-simulation/