Widerstand erwünscht

Die Wechselwirkungen zwischen Fusionsplasma und den Wänden des Reaktors können sowohl die Wände als auch das Plasma zerstören.

Der innige Kontakt ist unvermeidbar, doch das Zusammenleben ist voller Konflikte: Wo Plasma und die Wand der Fusionskammer aufeinandertreffen, kann es zu Zwischenfällen kommen, die letztlich beide vernichten. Jülicher Wissenschaftler erforschen, wie es die erhitzten Wände und das sensible Plasma miteinander aushalten können.

Temperaturen von mehr als 100 Millionen Grad, wie sie in einem Fusionsplasma herrschen, sprengen die menschliche Vorstellungskraft. Dass Materialien, die mit ihm in Berührung kommen, nicht in Sekundenschnelle vollständig verdampfen oder zerstäuben, scheint zunächst ausgeschlossen. Warum das grundsätzlich doch möglich ist, bringt Dr. Albrecht Pospieszczyk vom Institut für Plasmaphysik mit wenigen Worten auf den Punkt: „Das Plasma ist sehr heiß, aber dünn.“ Seine Dichte ist millionenfach geringer als die der Luft. Anders ausgedrückt: Das Plasma enthält vergleichsweise wenig Teilchen, die sich allerdings sehr schnell bewegen, also eine hohe Energie besitzen.

Kommt ein Werkstoff in Kontakt mit dem Plasma, so spürt er zwar die hohe Energie der aufprallenden Partikel. Doch er wird nur von relativ wenigen Teilchen getroffen. Entscheidend für die Frage, ob er die Belastung verträgt, ist daher das Produkt aus Plasmadichte und Plasmatemperatur. Wissenschaftler sprechen von dem Wärmefluss, den ein Material auszuhalten hat.

Tatsächlich werden in den Brennkammern zukünftiger Fusionsanlagen trotz Strahlungskühlung erhebliche Wärmeflüsse auftreten. Sie sind etwa zehnmal größer als die in einer Gasturbine oder an den Brennstäben eines Kernkraftwerks. „Könnte man die Leistung und damit die Wärmeabstrahlung einer normalen Herdplatte auf die Fläche einer 1-Pfennig-Münze konzentrieren, so würde diese Miniaturplatte einen Wärmefluss produzieren, wie er auch in Fusionsanlagen vorkommt“, sagt Dr. Jochen Linke vom Institut für Werkstoffe und Verfahren der Energietechnik.

Das Problem des hohen Wärmeflusses können die Wissenschaftler nicht dadurch lösen, dass sie den Kontakt zwischen dem heißen Plasma und den Wandmaterialien vollständig verhindern. Denn ohne ihn würde die Fusionsasche aus Heliumkernen das Plasma ersticken. So sehen die Konstrukteure von Fusionsanlagen immer Wandelemente vor: Limiter oder Divertoren, an denen das Zusammentreffen stattfindet. Dort müssen Materialien eingesetzt werden, die den extremen Wärmeflüssen standhalten können. Allerdings nehmen Plasma und Wand manchmal auch Fühlung zueinander auf, obwohl die Wissenschaftler es nicht geplant haben. Der Grund: Der imaginäre Käfig aus Magnetfeldlinien, in dem das Plasma normalerweise eingeschlossen ist, ist bisher nicht vollkommen ausbruchssicher

Alle irdischen Werkstoffe, die die Wissenschaftler weltweit in Fusionsanlagen einsetzen, lassen sich „beeindrucken“, wenn sie mit Plasma in Berührung kommen. Allein das Ausmaß ist unterschiedlich: Manche geben nur wenige Atome von ihrer Oberfläche her, auch wenn sie stundenlang Kontakt hatten. Dann sind die Veränderungen mit bloßem Auge nicht zu erkennen. Bei anderen Materialien geht die Erosion schneller; ihre obersten Schichten blättern ab oder werden porös. „Der Plasma-Wand-Kontakt verändert jedoch nicht nur die Wand, sondern auch das Plasma“, sagt Dr. Volker Philipps vom Institut für Plasmaphysik. Denn die aus der Wandoberfläche abgelösten Teilchen können in das Zentrum des Plasmas einwandern. Dort verdünnen sie den Brennstoff, vernichten unter Umständen durch Abstrahlung Energie und bringen das Plasma zum Erlöschen.

Andere Teilchen aus der Wand dringen nicht so tief in das Fusionsfeuer ein. Sie bewegen sich lediglich in der Plasmarandschicht. Dort strahlen sie möglicherweise Energie ab und tragen so zur Strahlungskühlung bei – ein erwünschter Effekt. Oft stoßen sie dann aber an einer anderen Stelle erneut auf die Wand, wo sie sich ablagern (Bild 1). „Wir versuchen detailliert aufzuklären, wie diese Erosions-, Reflexions-, Transport- und Ablagerungsprozesse ablaufen. Dazu untersuchen wir zum Beispiel, wie viele Verunreinigungen unterschiedliche Wandmaterialien bei verschiedenen Plasmatemperaturen erzeugen“, formuliert Philipps, Koordinator der Arbeitsgruppe „Plasma-Wand-Wechselwirkungen“. Ziel sei es letztlich, das Zusammenspiel von Plasma und Materialien in einem zukünftigen Fusionsreaktor vorherzusagen.

Bei einem typischen Experiment etwa führen die Forscher einen speziellen Limiter (ein Wandelement) in den Rand des Plasmas ein. Dieser besitzt zwei gleich geformte Hälften, weshalb ihn die Wissenschaftler „Twin“ – also Zwilling – getauft haben (Bild 2). Die Materialien, aus denen die Hälften bestehen, könnten jedoch unterschiedlicher kaum sein: Kohlenstoff und das Metall Wolfram, das beispielsweise als Glühfaden in elektrischen Glühlampen verwendet wird. Auf diese Weise studieren die Jülicher Wissenschaftler das Verhalten von Kohlenstoff und Wolfram unter nahezu identischen Bedingungen. Weil das Plasma in TEXTOR-94 nicht überall die gleichen Eigenschaften hat, beeinflusst der genaue Ort der Plasma-Wand-Berührung das Ergebnis eines Experiments. Wenn die Forscher also zwei voneinander getrennte Limiter an unterschiedlichen Stellen in der Fusionskammer platzieren würden, können sie nicht sicher sein, dass diese tatsächlich mit gleichartigem Plasma in Berührung kommen. Andererseits können die Forscher auch einen Kohlenstoff-Limiter nicht durch einen Wolfram-Limiter ersetzen, ohne dabei die Fusionskammer zu öffnen – ein Vorgang, nach dem es wiederum schwierig ist, den gleichen Plasma-Limiter-Kontakt wie zuvor herzustellen. Den „Twin“ können die Wissenschaftler dagegen ferngesteuert drehen, um die zwei Materialien in die gleiche Position zu bringen.

In heutigen Anlagen ist Kohlenstoff das Material der Wahl (Bild 3). Seine Atomkerne bestehen neben Neutronen lediglich aus 6 Protonen. Zum Vergleich: Wolfram-Kerne enthalten 74 dieser positiv geladenen Kernbausteine. Die Kraft, mit der ein Kohlenstoffkern negativ geladene Elektronen anzieht, ist daher verhältnismäßig schwach. Das Plasma ist heiß genug, um die Elektronen von seinem Kern zu trennen. Daher schadet Kohlenstoff dem Fusionsfeuer wenig: In Fusionsplasmen strahlen Teilchen Energie in Form von Licht nur dann besonders intensiv ab, wenn sie Elektronen besitzen. Wolfram dagegen behält auch im Plasma noch Elektronen, weil sein Kern sehr hoch positiv geladen ist. Gelangt Wolfram in das Zentrum des Plasmas, verliert dieses so viel Energie, dass es zusammenbricht: dazu genügt schon ein einziger Wolframpartikel unter zehntausend Brennstoffteilchen!

Als es den Wissenschaftlern in den Anfängen der Fusionsforschung darum ging, überhaupt erst einmal ein möglichst gutes Plasma herzustellen, setzten sie daher auf Wandmaterialien mit niedriger Kernladungszahl. „In Jülich begannen wir Mitte der achtziger Jahre, TEXTOR mit Kohlenstoff auszukleiden, nachdem wir festgestellt hatten, dass die Wand die Plasmaeigenschaften beeinflusst“, erinnert sich Physiker Pospieszczyk. Später benutzten die Jülicher Forscher Bor-Beschichtungen anstelle von solchen aus Kohlenstoff. Was die Reinheit der erzeugten Plasmen betraf, waren sie dabei so erfolgreich, dass sich Bor-Beschichtungen in der Folge international durchsetzten. Doch Kohlenstoff, Bor und andere Wandmaterialien mit leichten Kernen haben auch Nachteile:

- Sie werden bei Kontakt mit Plasma relativ schnell abgetragen, da die Plasmateilchen ihre Energie durch Stöße gut auf sie übertragen können. Bei den bestehenden experimentellen Fusionsanlagen nehmen die Wissenschaftler das in Kauf. Doch künftige Reaktoren sollen im Dauerbetrieb laufen. Die Materialerosion würde es dann nötig machen, Wandelemente häufig auszutauschen oder neu zu beschichten: das ist aufwendig und teuer.

- Das abgetragene Material setzt sich teilweise an anderen, manchmal schwer zugänglichen Stellen der Anlage wieder ab.

- Besonders der abgelagerte Kohlenstoff kann erhebliche Anteile an Wasserstoff-Isotopen einlagern. Da in einem Fusionsreaktor im Gegensatz zu TEXTOR-94 das radioaktive Wasserstoff-Isotop Tritium als Brennstoff zum Einsatz kommt, führt diese Eigenschaft zu Sicherheitsproblemen.

In Wolfram dagegen reichert sich Tritium nicht an. Auch wird das Metall durch das Plasma fast nicht erodiert – insbesondere, wenn die Plasmarandschicht durch Strahlungskühlung auf relativ niedrige Temperaturen gebracht wurde. „Deshalb interessieren wir uns für Wolfram, auch wenn es Gift für das Plasma sein kann“, sagt Philipps. So experimentieren die Forscher beispielsweise mit dem Twin-Limiter, um festzustellen, bei welchen Bedingungen Wolfram lediglich in einer sehr geringen, tolerierbaren Menge in das Fusionsfeuer gelangt.

„Materialien in Fusionskammern müssen nicht nur den Kontakt mit dem Plasma aushalten, sondern auch der Neutronenstrahlung trotzen“, sagt Dr. Linke, der im Forschungszentrum Jülich für das Forschungsprojekt „Verbundwerkstoffe für thermisch hoch beanspruchte Komponenten“ verantwortlich ist. Die Neutronen, die bei der Fusion freigesetzt werden, verlassen als Neutralteilchen sofort Plasma und magnetischen Käfig und dringen dann tief in die Wand ein. Dabei führen sie letztlich die Energie mit, die in einem Fusionsreaktor genutzt werden soll. Im Wandmaterial schlagen manche der Neutronen Atome aus ihren angestammten Plätzen heraus, die sich dann neue Stellen zwischen den Gitterebenen des Kristalls suchen müssen. Die Folge: Die Eigenschaften des Materials verändern sich. So leiten Werkstoffe nach Neutronenbeschuss Wärme schlechter ab (Bild 4) oder werden spröde. Manche von ihnen können dann in der Fusionskammer nicht weiter eingesetzt werden.

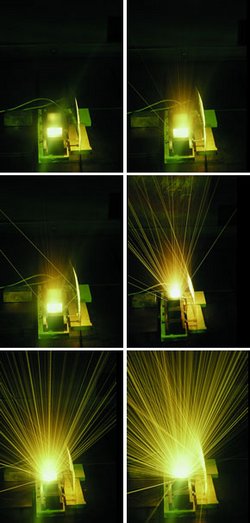

Um Materialien für Fusionsanlagen vorab zu testen, untersuchen Linke und seine Jülicher Kollegen Werkstoffe deshalb nicht nur in ihrem normalen Zustand, sondern setzen sie intensiver Ionen- oder Neutronenstrahlung aus. Dies geschieht zum Beispiel in einem Kernspaltungsreaktor in den Niederlanden (Bild 5). Anschließend stellen die Wissenschaftler an der Jülicher Testeinrichtung JUDITH Wärmeflüsse nach, wie sie in Fusionsanlagen vorkommen. Dazu beschießen sie die Probe mit einem gebündelten Elektronenstrahl (Bild 6). Damit nicht nur ein kleiner Bereich der Probe erfasst wird, wandert der Strahl sehr schnell Zeile für Zeile über sie hinweg. Der Name JUDITH weist daraufhin, wo im Forschungszentrum sich die Einrichtung befindet: Er steht für „Jülicher Divertor-Testanlage in den heißen Zellen“. Dort können die Materialien, die nach dem Neutronenbeschuss radioaktiv sind, fernbedient untersucht werden. Für vergleichbare Experimente an unbestrahlten Materialien stehen den Jülicher Wissenschaftlern noch zwei weitere Testeinrichtungen zur Verfügung.

Weil Graphit – eine Form des Kohlenstoffs – nicht schmilzt, erweist er sich im Vergleich mit anderen Materialien als den Belastungen gut gewachsen. Mit den hohen Wärmeflüssen noch besser fertig werden Hightech-Werkstoffe, bei denen Fasern aus Kohlenstoff den Graphit verstärken. „Doch diese Materialien leiten die Wärme nach der Bestrahlung mit Neutronen deutlich schlechter ab als zuvor“, sagt Linke. Die Forscher bleiben also weiterhin auf der Suche nach dem Material, das dauerhaft in unmittelbarer Nähe zum Fusionsfeuer eingesetzt werden kann.

Forschen in Jülich, Nr. 2/99

Quelle: https://www.weltderphysik.de/gebiet/technik/energie/fusionsenergie/plasma-und-wand/