Spintronische Speicher

Ulrich Pontes

Die Halbleiterelektronik hat Computer und Handys immer kleiner und leistungsfähiger gemacht – allerdings wird diese Entwicklung in ein paar Jahren an physikalische Grenzen stoßen. Gesucht wird deshalb eine Nachfolgetechnologie. Ein vielversprechender Kandidat ist die Spintronik. Mathias Kläui von der Universität Mainz stellt dieses Forschungsgebiet vor und erläutert, welche Möglichkeiten es eröffnet.

Elektronen wandern durch Leiterbahnen, sammeln sich in Kondensatoren, schalten Transistoren zwischen durchlässigem und undurchlässigem Zustand: Auf diesen Effekten basiert im Wesentlichen unsere heutige Elektronik, bis hin zum modernsten Multi-Core-Prozessor und zum Gigabyte großen Arbeitsspeicher in Laptop oder Smartphone. Physikalisch gesehen ist dafür die elektrische Ladung des Elektrons verantwortlich. Die Ladung sorgt dafür, dass sich Elektronen in Bewegung setzen, wenn eine elektrische Spannung angelegt wird, und die Ladung übt ihrerseits eine elektrische Kraft auf andere Ladungsträger aus.

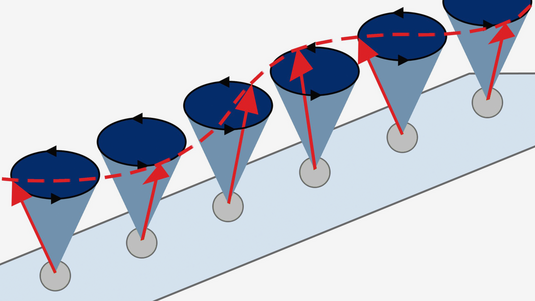

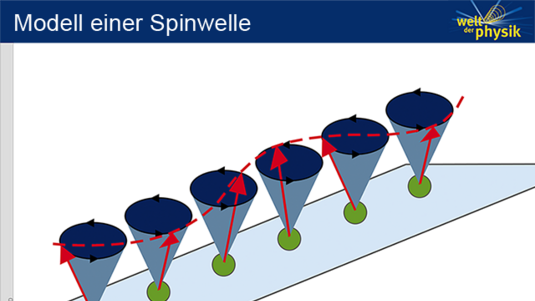

Mathias Kläui: „Elektronen haben aber noch eine zweite Eigenschaft, den sogenannten Spin. Der Spin ist das Eigendrehmoment des Elektrons und gleichzeitig ein magnetisches Moment.”

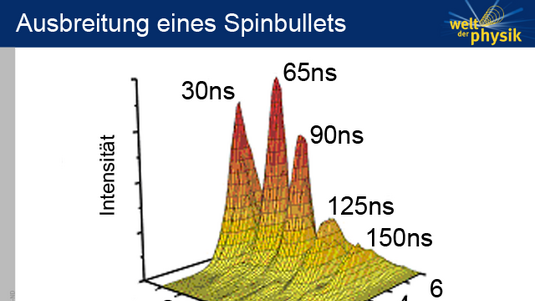

Und genau um diesen Freiheitsgrad, der in der normalen Elektronik vernachlässigt wird, geht es in der Spintronik.

„Spintronik befasst sich mit ganz vielen Aspekten dieses kleinen magnetischen Moments. Das Bekannteste ist wahrscheinlich der Kühlschrankmagnet, der auch nach einem Jahr noch gleich magnetisiert ist. Der hat also seine Information, die Magnetisierungsrichtung, nicht verloren. Dagegen verliert ein Speicher, der auf einer Ladungsspeicherung basiert – zum Beispiel ein sogenannter DRAM, kurz für Dynamic Random Access Memory –, spätestens nach ein paar Millisekunden die Information. Daher muss er dauernd wiederbeschrieben werden. Das kostet viel Energie.”

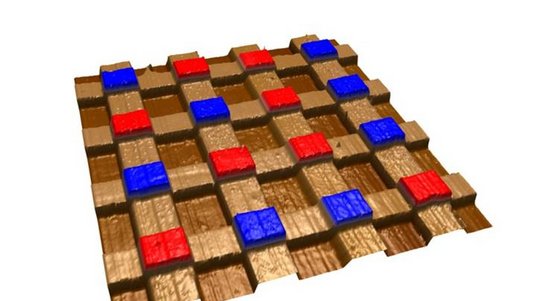

Könnte man also Bits, die Nullen und Einsen der digitalen Welt, statt wie bisher mittels Ladung durch Magnetisierung in einem Chip speichern, hätte das viele Vorteile: Die Bits würden dauerhaft erhalten bleiben, ganz ohne Stromzufuhr und weiteren Energieverbrauch, ähnlich wie bei einer Festplatte. „Nichtflüchtigkeit“ heißt der Fachbegriff hierfür. Andererseits wären die Bits blitzschnell auszulesen und zu ändern, wie bei den heutigen DRAM-Speicherbausteinen, wo nicht erst ein Datenträger und ein Schreib- und Lesekopf in Bewegung gesetzt werden müssen. Ein solcher magnetischer Speicher, der das Beste aus den Welten von Festplatte und DRAM vereint, ist mittels Spintronik machbar. Magnetoresistive Random Access Memory oder kurz MRAM heißt dieser neuartige Speicher. In einigen Nischen kommt er bereits zum Einsatz.

„Der kommt zum Beispiel in Satelliten zum Einsatz oder auch in Spielautomaten, ebenso in teuren Autos. Für den Massenmarkt sind momentan aber sowohl die Speicherdichte als auch der Preis noch ein Problem. Denn natürlich will man das Ganze auch möglichst günstig haben.”

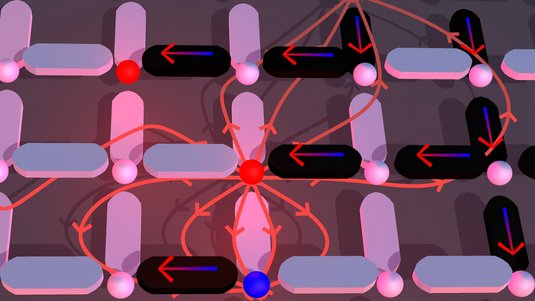

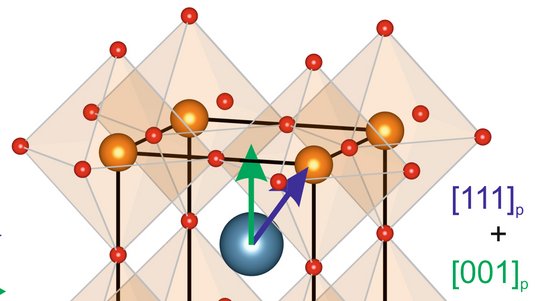

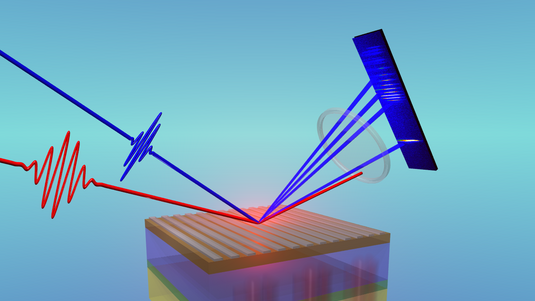

Dass sich solche nichtflüchtigen Speicher mit magnetischen Materialien realisieren lassen, liegt daran, dass dort der Spin der Leitungselektronen mit der Magnetisierung des Materials wechselwirkt: Je nachdem, wie die Magnetisierungsrichtung und das magnetische Moment der Leitungselektronen räumlich zueinander stehen, ändert sich der elektrische Widerstand. Darüber lässt sich eine Speicherzelle lesen. Und das Schreiben wird durch dieselbe Wechselwirkung möglich gemacht, man muss nur eine entsprechend hohe Stromstärke verwenden.

„Einerseits gibt es den Einfluss von der Magnetisierung auf den Transport, auf den Widerstand – sogenannte Magnetowiderstandseffekte –, und andererseits gibt es auch den umgekehrten Effekt, nämlich den Einfluss von spinpolarisierten Ladungsträgern auf die Magnetisierung. Wenn ich zum Beispiel in einen Ferromagneten ganz viele Leitungselektronen injiziere, die einen Spin in die andere Richtung haben, dann kann ich damit die Magnetisierung in dem Ferromagneten umschalten.”

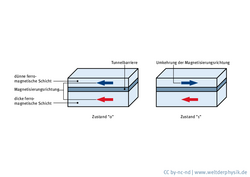

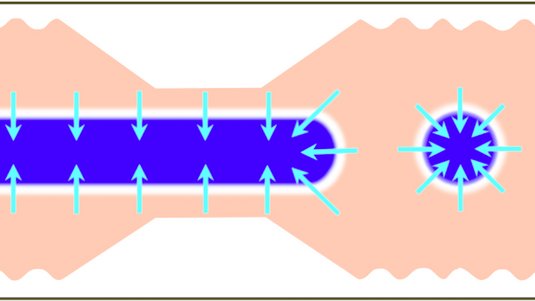

Physiker reden hier vom Spin-Transfer-Torque, was übersetzt in etwa Drehung durch Spinübertragung bedeutet. Diese Wechselwirkung ermöglicht es, eine magnetische Speicherzelle allein durch einen Strom mit einheitlicher Spinausrichtung umzuschalten – im Gegensatz zu herkömmlichen Magnetspeichern, wo immer erst ein Magnetfeld erzeugt werden muss, das dann wiederum die Speicherzelle magnetisiert oder umschaltet. Der Aufbau einer auf dem Spin-Transfer-Torque beruhenden Speicherzelle ist dabei vergleichsweise simpel.

„Da reichen drei Lagen: zwei magnetische Lagen, ein davon dünn, ein dick, und eine Zwischenschicht, die die beiden entkoppelt.”

Die dünne magnetische Schicht ist in dieser Konstellation das Bit mit seinen zwei Zuständen. Um es zu schalten, muss nur in die eine oder andere Richtung eine ausreichend große Spannung angelegt werden. Die Magnetisierung der beiden Schichten sorgt dann automatisch dafür, die Spins der Leitungselektronen auszurichten. Die geeignete Materialkombination dafür zu finden, ist allerdings nicht einfach.

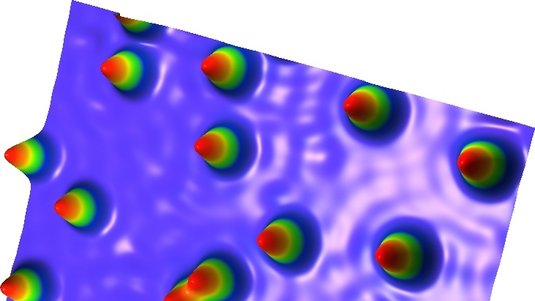

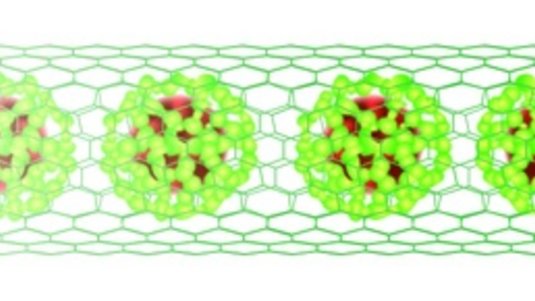

„Eine große Herausforderung ist sicherlich die Materialentwicklung. Hier in Mainz arbeiten wir in unserer Exzellenzgraduiertenschule „Material Science in Mainz“ an der Entwicklung von neuen Materialien und Materialkombinationen, die es erlauben, dieses Schalten besonders effizient zu machen. Und die Entwicklung von diesen Materialien braucht natürlich Zeit. Man muss verschiedene Atomsorten zu Legierungen kombinieren und diese auf neuen Substraten aufwachsen. Das ganze soll idealerweise sehr einfach mit dem in der Chiptechnologie gängigen Silizium kompatibel sein. Und dann muss man natürlich neben der Entwicklung der Materialien auch die Effekte wirklich verstehen.”

Dazu arbeiten in der Gruppe von Mathias Kläui Forscher mit unterschiedlichen Schwerpunkten zusammen: Physiker, Chemiker, Materialwissenschaftler und Elektrotechniker.

„Wir haben drei Leute, die neue Materialien entwickeln. Dann haben wir drei Leute, die diese Materialien nanostrukturieren und kleine Bauteile daraus herstellen. Weitere zehn Leute führen alle möglichen verschiedenen Messungen an diesen Materialien durch, wobei jeder von ihnen auf bestimmte Messungen spezialisiert ist.”

Besonders freut sich Kläui, mit seiner Forschung sowohl zu Grundlagenfragen wie auch zur anwendungsbezogenen Entwicklung Beiträge zu leisten.

„Wir können wirklich viel machen: Wir entdecken Effekte, bei denen wir keine Ahnung haben, ob sie jemals für eine Anwendung relevant sein werden, die aber richtig spannend sind. Gleichzeitig entwickeln wir bestimmte Effekte, die wir besser kennen, weiter – und schauen, was für ein Anwendungspotenzial diese wirklich haben und ob das für Firmen interessant sein kann.”

Quelle: https://www.weltderphysik.de/gebiet/materie/spintronik/spintronische-speicher/