Mikroskopie im optischen Schnitt

Klassische optische Mikroskope erreichten bereits vor hundert Jahren ihre größtmögliche Auflösung. Im 20. Jahrhundert wurden diese wichtigen Instrumente dann in vielfältiger Weise weiterentwickelt.

Winfried Denk, heute Direktor am Max-Planck-Institut für medizinische Forschung in Heidelberg, hat ein Zwei-Photonen-Fluoreszenzmikroskop erfunden, das es unter anderem ermöglicht, Transportvorgänge im Innern von Zellen oder die neuronale Aktivität in der Netzhaut im Detail zu studieren.

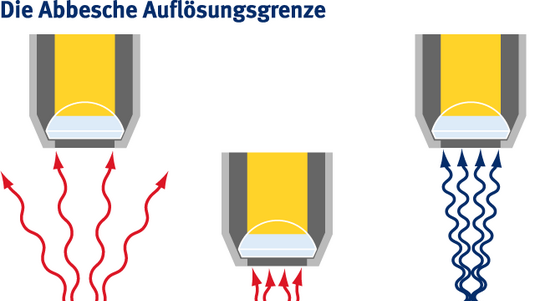

Was wären die Naturwissenschaften ohne das Mikroskop? Ende des 16. Jahrhunderts von holländischen Brillenmachern erfunden, trat es einen Siegeszug quer durch alle Forschungsdisziplinen an. Insbesondere die Biologie hat von der wunderbaren Fähigkeit, Strukturen und Vorgänge an lebendem Gewebe studieren zu können, enorm profitiert. Nachdem Ernst Abbe 1873 die erste exakte Theorie der mikroskopischen Abbildung auf der Grundlage der Beugung aufgestellt und Carl Zeiss seine qualitativ hochwertigen Mikroskop-Objektive gefertigt hatte, war diese Technik auf einem vorläufigen Höhepunkt angelangt. Im 20. Jahrhundert folgte eine Spezialisierung der Instrumente, mit denen sich in jüngster Zeit sogar die von Abbe ermittelte maximale Auflösung noch unterbieten ließ.

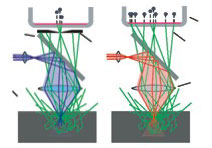

Die herkömmliche Lichtmikroskopie stößt rasch an ihre Grenzen, sobald man beispielsweise Vorgänge im Innern eines Gewebes untersuchen will. Ursache hierfür ist die vielfache Streuung und Brechung des Lichts an den unterschiedlich dichten Strukturen. Dieser Vorgang verringert das Auflösungsvermögen und den Kontrast. Eine Lösung des Problems bietet die so genannte konfokale Mikroskopie: Bei dieser bereits 1961 erfundenen Methode richtet man einen Laserstrahl auf einen Punkt des zu untersuchenden Objekts. Nur das von dort reflektierte Licht wird dann vom Detektor des Mikroskops aufgefangen. Alles Licht aus der Umgebung des beleuchteten Flecks wird durch eine Blende mit einem feinen Loch in der Mitte weitgehend abgelenkt, wodurch sich Streulicht vermeiden lässt. Im Unterschied zum konventionellen Mikroskop erzeugt das konfokale Mikroskop also zunächst nur einen Bildpunkt. Um ein Objekt vollständig abzubilden, muss man dieses Punkt für Punkt rastern oder scannen. Bei den meisten modernen Konfokalmikroskopen führt man hierzu den Laserstrahl über das Objekt. Das Bild entsteht dann durch digitale Verarbeitung im Rechner. Diese Laserscanning- Konfokalmikroskopie ließ sich erst Ende der achtziger Jahre des 20. Jahrhunderts mit dem Aufkommen geeigneter Laser und digitaler Datenverarbeitungsmethoden realisieren.

Mit rotem Licht zu blauem Leuchten

Das Ausblenden von Bereichen, die außerhalb der Fokusebene liegen, führt zu einem „optischen Schnitt“. Er ermöglicht es, in ein Gewebevolumen hineinzusehen, ohne es tatsächlich zerschneiden zu müssen. Deshalb ist diese Methode auch auf lebendes Gewebe anwendbar. Die Moleküle im Fokus des Laserstrahls nehmen dessen Licht auf, werden durch diese Energieaufnahme angeregt und strahlen nun selbst Licht ab. Diesen Vorgang nennt man Fluoreszenz. Bei dickeren Präparaten kann in einem konfokalen Mikroskop oft nur die Fluoreszenz eines kleinen Bruchteils aller angeregten Moleküle verwendet werden, da die Blende die Lichtausbeute beschränkt. Das ist ein Nachteil, denn „dieser verschwenderische Umgang hat zur Folge, dass das ganze Präparat ausbleicht und photochemisch geschädigt wird, obwohl Information nur von einer dünnen Schicht gewonnen wird“, erklärt Winfried Denk.

Eine grundlegende Eigenschaft der Fluoreszenz besteht nun darin, dass das eingestrahlte Licht mindestens genauso energiereich sein muss wie das vom Molekül wieder abgegebene. Es ist also nicht möglich, ein blau fluoreszierendes Molekül (hohe Energie) mit rotem Licht (geringe Energie) anzuregen. Wünschenswert aus Sicht des Mikroskopikers ist es aber, Licht mit möglichst geringer Energie einzustrahlen, weil sich damit die Gefahr von Schäden am Gewebe verringert. Den Ausweg aus dieser Zwickmühle fand Winfried Denk in einem Vorgang, den Physiker Zwei-Photonen- Absorption nennen. Dieses Phänomen tritt erst bei sehr hohen Lichtintensitäten auf. Dann nämlich kann ein Molekül zwei Photonen fast gleichzeitig verschlucken und dabei die doppelte Energie aufnehmen. Dieser Vorgang basiert auf der quantenphysikalischen Vorstellung, wonach Licht auch ein Strom von Teilchen (Photonen) ist.

Die deutsche Physikerin Maria Goeppert-Mayer hat diesen Prozess schon 1931 theoretisch vorhergesagt, doch erst 30 Jahre später ließ er sich erstmals experimentell nachweisen. Warum das so ist, veranschaulicht ein Beispiel: In hellem Sonnenlicht nimmt ein Molekül des Farbstoffs Rhodamin-B etwa ein Photon pro Sekunde auf. Die Zwei-Photonen-Absorption würde statistisch gesehen nur alle zehn Millionen Jahre eintreten. Erst bei sehr hohen Intensitäten, wie sie in einem Laserstrahl herrschen, schluckt ein solches Molekül auch einmal zwei Photonen und gibt anschließend ein Photon mit der doppelten Energie ab. Nur so ist es möglich, ein Molekül mit rotem Licht zu blauem Leuchten anzuregen. Und da rotes Licht energieärmer ist, wird das Gewebe geschont. Das Entscheidende dabei: Nur jene Moleküle werden angeregt, die sich im Fokus des Laserstrahls befinden, wo die Intensität besonders hoch ist. „Das Präparat außerhalb der Fokusebene bleibt von Anregung und damit von Ausbleichen fast völlig verschont – was besonders dann wichtig ist, wenn durch sukzessives Abbilden übereinander liegender Schichten ein Volumenbild aufgenommen werden soll“, sagt Denk. Was außerdem für seine Methode spricht: Rotes (langwelliges) Licht wird in Gewebe nicht so stark gestreut wie blaues (kurzwelliges) – was die Abbildung tiefer liegender Gewebeschichten erlaubt.

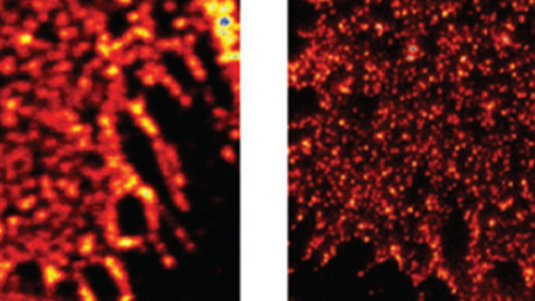

Ein Hauptanwendungsgebiet der Zwei-Photonen-Mikroskopie ist die Neurobiologie: Die Zellen sind untereinander vernetzt und streuen das Licht stark. Hier hat die Methode völlig neuartige Einblicke in das intakte Gewebe ermöglicht. Zum Beispiel gelang es Denk, biochemische Abläufe in den Gehirnzellen von Ratten sichtbar zu machen. Hierzu wurden intrazelluläre Botenstoffe zunächst mit bestimmten Molekülen „markiert“. Dann wurde die Wellenlänge des abtastenden Laserstrahls genau so eingestellt, dass er nur diese Markermoleküle anregte; nur sie sandten Fluoreszenzlicht aus, das sich im Mikroskop nachweisen ließ. Auf diese Weise zeigten sich Veränderungen in der Konzentration der Botenstoffe, woraus die Forscher auf die Arbeitsweise und die Kommunikation der Zellen schließen konnten. Ebenso war es möglich, die Verteilung von Rezeptoren auf lebenden Zellen zu charakterisieren. Selbst tief in der intakten Gehirnrinde gelingt es mit Denks Methode, noch Signale in den feinsten Verästelungen von Nervenzellen nachzuweisen.

Darüber hinaus erlaubt das Verfahren sogar, die Zwei-Photonen-Mikroskopie mit einem Infrarot-Laser zu betreiben. Das hat einen großen Vorteil bei der Untersuchung der Signalverarbeitung in der Netzhaut (Retina) des Auges. Da die lichtempfindlichen Zellen in der Retina – die Photorezeptoren – kein Infrarotlicht „sehen“, werden sie auch nicht geblendet. Dies hat es ermöglicht, die neuronale Aktivität in den informationsverarbeitenden Schichten der Netzhaut zu studieren. Erst kürzlich erzielte Denks Mitarbeiter Thomas Euler zusammen mit Kollegen von der University of Washington bedeutende Fortschritte bei der Erforschung neurophysiologischer Vorgänge in der Retina.

Die Retina besteht aus mehreren Schichten und enthält mehr als 60 verschiedene Typen von Nervenzellen. In der äußersten Schicht befinden sich die Photorezeptoren, die Licht in elektrische Signale umwandeln. So genannte Bipolarzellen leiten die Signale dann von den Photorezeptoren in die innere Retina. Hier sind die Fortsätze verschiedener Typen von Neuronen zu komplexen „Schaltkreisen“ verknüpft. Schließlich werden die Signale an die Ausgangsneurone (Ganglienzellen) weitergeleitet, wo sie in eine Folge von elektrischen Signalen umkodiert und über den optischen Nerv ans Gehirn gesendet werden.

Ganglienzellen sind auf Muster geprägt

Viele Ganglienzelltypen reagieren am besten auf komplexe Lichtmuster. So gibt es Zellen, die Linien oder Kanten erkennen. Andere Zellen antworten fast ausschließlich, wenn sich ein Lichtstimulus in einer bestimmten Richtung durch ihr empfindliches Feld bewegt, und wiederum andere Zellen kodieren Helligkeits- oder Farbinformationen. Die Ganglienzellen besitzen eine komplizierte räumliche Struktur und feine Verästelungen (Dendriten), können in verschiedene Schichten der inneren Retina vordringen und die Signale unterschiedlicher „Schaltkreise“ anzapfen. Eulers Gruppe gelang es mithilfe der Zwei-Photonen-Mikroskopie, die lokalen Ereignisse in den Dendriten unterschiedlicher Zelltypen in der Retina sichtbar zu machen. Auf diese Weise lässt sich eine Menge über die informationsverarbeitenden Mechanismen erfahren.

Bedeutende Fortschritte erwarten die Heidelberger Forscher auch von einer miniaturisierten Variante ihres Mikroskops. „Wir zielen dabei direkt auf die Neurowissenschaften ab“, sagt Fritjof Helmchen, der als Gruppenleiter in der Abteilung des Nobelpreisträgers Bert Sakmann am Heidelberger Max-Planck-Institut arbeitet. Große Hoffnungen setzen die Wissenschaftler auf neuartige stabförmige Linsen mit nicht einmal einem Millimeter Durchmesser. Mit diesen Optiken sollte es zukünftig möglich sein, auch an lebenden Tieren im Labor Messungen vorzunehmen und längerfristige Veränderungen im Gehirn zu untersuchen.

Zuvor gilt es aber, einige technische Hürden zu überwinden. So wird das Laserlicht über Glasfasern in die Optik geleitet. Voraussetzung für das Funktionieren der Zwei-Photonen- Mikroskopie sind kurze Laserpulse in rascher Folge. Im Innern der Glasfasern werden die Pulse jedoch auseinander gezogen und gleichsam verschmiert. „Wir glauben aber, dass wir auch diese Problem durch den Einsatz neuer Glasfaserarten in den Griff bekommen“, hofft Helmchen. Dann wird eine Stoßrichtung der Forschung die Bildung von Eiweißablagerungen sein, die für viele neurodegenerative Krankheiten, wie etwa der Alzheimerschen, typisch sind.

Quelle: https://www.weltderphysik.de/gebiet/materie/analyse-von-materialien/optische-mikroskopie/mikroskopie-im-optischen-schnitt/