Jahresrückblick 2016

Der erste direkte Nachweis von Gravitationswellen, ein überraschender Physiknobelpreis und eine Bruchlandung auf dem Mars – auch in diesem Jahr war einiges los in der Welt der Physik.

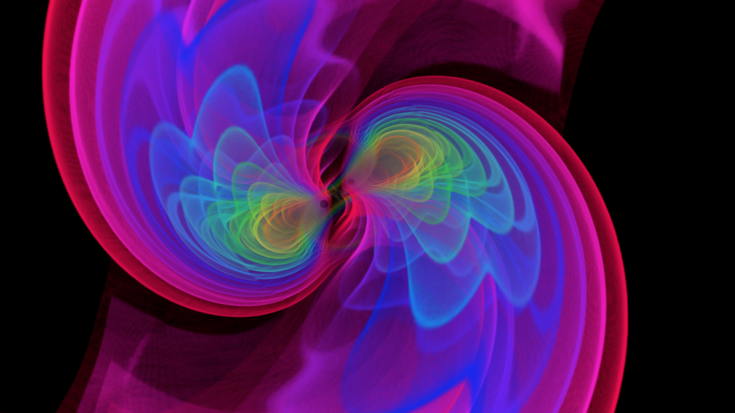

Das Jahr 2016 startete mit einer Sensation: Im Februar verkündeten Wissenschaftler im Fachblatt „Physical Review Letters“ die erste direkte Beobachtung von Gravitationswellen – und brachten damit den Server der Zeitschrift zum Absturz. 250 000 Leute luden sich den Artikel in den ersten 24 Stunden nach Erscheinen herunter. „Dass so viele Leute das wissenschaftliche Paper lesen wollten, war das wirklich Überraschende. Das waren mehr Downloads als sie jemals bei irgendeinem Paper hatten“, erzählt Bruce Allen, Direktor am Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik in Hannover.

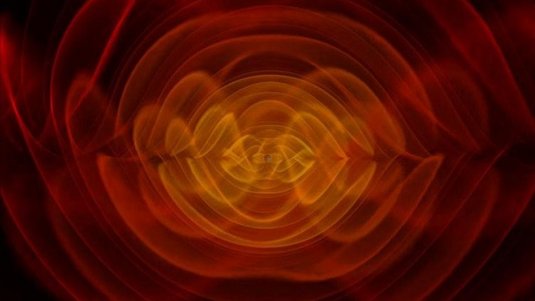

Albert Einstein hatte Gravitationswellen im Rahmen seiner Allgemeinen Relativitätstheorie schon vor etwa hundert Jahren vorhergesagt. Wenn sich Massen beschleunigt bewegen, krümmen sie demnach nicht nur den Raum, sondern senden auch Gravitationswellen aus. Diese Wellen breiten sich mit Lichtgeschwindigkeit aus und stauchen und strecken dabei die vierdimensionale Raumzeit – diese Struktur besteht aus den drei Raumrichtungen und der Zeit als vierter Dimension. Fast fünfzig Jahre haben Forscher erfolglos nach Gravitationswellen gesucht.

Nachweis von Gravitationswellen in den LIGO-Detektoren

Nachweis von Gravitationswellen in den LIGO-Detektoren

Nachweis von Gravitationswellen in den LIGO-Detektoren

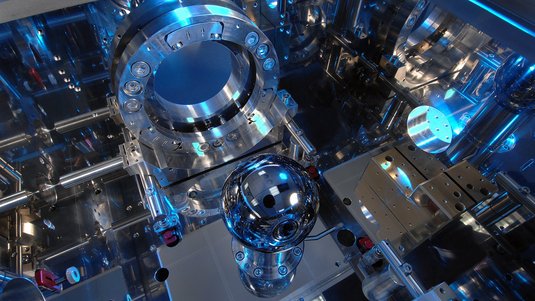

Doch im September 2015 tauchte ein vielversprechendes Signal in den Daten der LIGO-Detektoren, die in Livingston und Hanford in den USA stehen, auf. „Der Datenanalyst Marco Drago in Hannover hat das Signal als Erster gesehen, als er die Daten von den Caltech-Computern auf deutsche Rechner übertragen hat. Einige Minuten hat er nur auf den Bildschirm gestarrt und konnte nicht glauben, dass es ein echtes Signal ist, weil es einfach zu schön, zu sauber war“, so Allen.

Das gemessene Signal stammt den Analysen zufolge von einem 1,3 Milliarden Lichtjahre entfernten System aus zwei Schwarzen Löchern: Die beiden Objekte mit 29 und 36 Sonnenmassen umkreisten sich, kamen sich dabei immer näher und verschmolzen schließlich zu einem Schwarzen Loch mit 62 Sonnenmassen. Die Energie der fehlenden drei Sonnenmassen wurde in Form von Gravitationswellen abgestrahlt, die sich im Weltraum ausbreiteten – und schließlich auch auf die beiden LIGO-Detektoren trafen. Mit den empfindlichen Laserinterferometern ließ sich die minimale Verzerrung des Raumes tatsächlich aufzeichnen. Das war der erste Nachweis von Gravitationswellen.

Die Entdeckung begeisterte längst nicht nur die Wissenschaftsgemeinde – ob in Zeitungen, im Fernsehen oder im Internet, überall waren die bunten Simulationsbilder von Gravitationswellen zu sehen. Seither hat sich die Wahrnehmung des Fachgebiets stark verändert. Während der Gravitationswellenastronomie vorher schon fast etwas Unseriöses anhaftete, fühlen sich die Forscher nun endlich ernst genommen. „Nach der Entdeckung ist die Welt nicht mehr die gleiche gewesen wie vorher“, bestätigt Karsten Danzmann als Direktor am Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik in Hannover, „auf einmal sind Gravitationswellen Mainstreamforschung und wir haben ganz viele Freunde überall.“

Topologische Materiezustände

In dieser euphorischen Stimmung setzten viele darauf, dass der Physiknobelpreis 2016 für den Nachweis von Gravitationswellen verliehen würde – bis am 4. Oktober die Ernüchterung kam. Sie traf nicht nur die beteiligten Forscher, sondern auch die Journalisten, die in Wissenschaftsredaktionen weltweit schon ihre Artikel zum Thema vorbereitet hatten. Doch der Nobelpreiskomitee zeichnete in diesem Jahr ein Forschungsgebiet aus, von dem die meisten Menschen noch nie gehört hatten: David Thouless von der University of Washington, Duncan Haldane von der Princeton University und Michael Kosterlitz von der Brown University wurden für die Entdeckung von topologischen Phasenübergängen und topologischen Phasen der Materie geehrt.

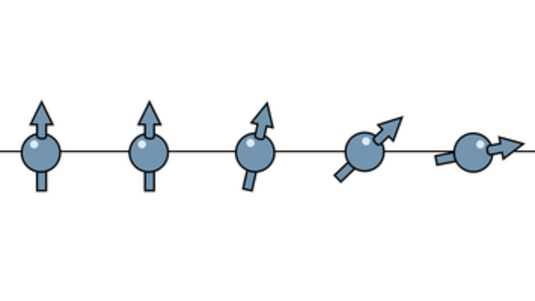

Die drei Theoretiker hatten physikalische Systeme in zwei oder sogar nur einer Dimension untersucht, die sich beim Wechsel zwischen verschiedenen Phasen anders verhalten als von klassischen Materialien gewohnt. In Eis sind die Wassermoleküle etwa in einem regelmäßigen Kristallgitter angeordnet, in flüssigem Wasser schwirren sie dagegen ungeordnet umher. In der ferromagnetischen Phase sind die magnetischen Momente der Elektronen parallel ausgerichtet, im paramagnetischen Zustand zeigen sie in beliebige Richtungen. Die Symmetrien der Materiezustände unterscheiden sich dadurch und das erlaubt, Übergänge zwischen den verschiedenen Phasen eindeutig zu identifizieren.

Doch nicht alle Phasenübergänge lassen sich auf diese Weise beschreiben. Ein Beispiel ist der in den frühen 1980er-Jahren entdeckte Quanten-Hall-Effekt – hier weisen alle Zustände dieselbe Symmetrie auf, was sie für den klassischen Ansatz ununterscheidbar macht. Thouless, Haldane und Kosterlitz fanden einen alternativen Weg, um auch solche untypischen Phasenübergänge zu charakterisieren. Die drei Nobelpreisträger haben damit wichtige theoretische Beiträge zur Physik geleistet und gelten als Pioniere in ihrem Forschungsgebiet. In den vergangenen zehn Jahren wurden topologische Phasen auch experimentell untersucht, und das Interesse an dem Forschungsfeld wächst stetig. Nicht zuletzt, weil die exotischen Materiezustände auch praktische Anwendungen versprechen – so könnten sie etwa als Baustein für einen fehlertoleranten Quantencomputer dienen. Doch das ist noch Zukunftsmusik.

Mikroskope und Teleskope

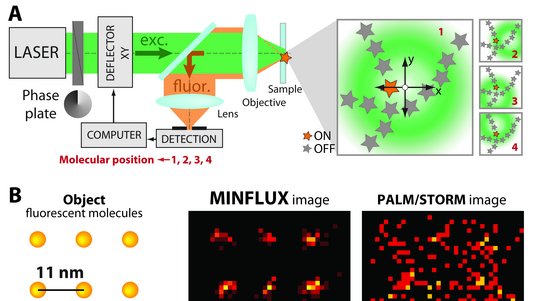

Der Nobelpreis für Stefan Hell vom Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie in Göttingen liegt dagegen schon etwas zurück: 2014 zeichnete ihn die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm für das Austricksen der optischen Beugungsgrenze aus. Denn die von ihm entwickelte STED-Mikroskopie umging erstmals geschickt die räumliche Beugungsgrenze von rund zweihundert Nanometern und erlaubte so, Biomoleküle oder Strukturen in Zellen bis auf wenige Nanometer aufzulösen.

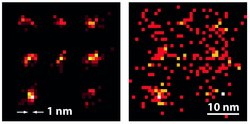

Dabei basiert das STED-Verfahren auf dem gezielten An- und Ausschalten fluoreszierender Moleküle. In der Praxis ließ sich allerdings selten eine bessere Auflösung als zwanzig Nanometer erreichen. Im Dezember stellte die Forschergruppe um Stefan Hell ein neues Konzept namens MINFLUX vor, das die ultimative Grenze nun routinemäßig erreicht. Es kann einzelne Moleküle optisch voneinander trennen, auch wenn diese nur um wenige Nanometer voneinander entfernt sind. „Deswegen ist MINFLUX ein historischer Durchbruch. Man kann wirklich mit herkömmlichen Optiken Auflösungen auf molekularer Skala erzielen“, so Stefan Hell im Interview mit Welt der Physik.

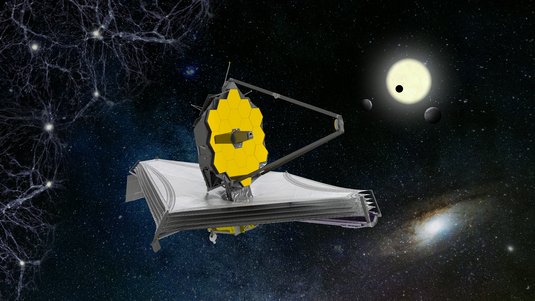

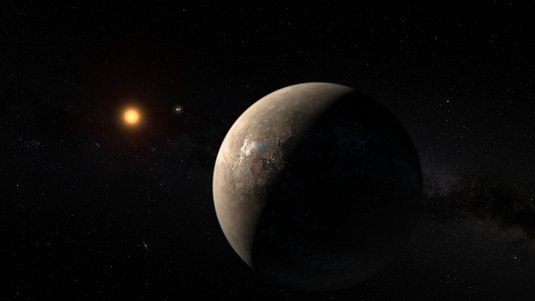

Nicht nur Mikroskope, sondern auch Teleskope werden immer besser. Das Aufspüren von extrasolaren Planeten gehört beispielsweise längst zum Alltagsgeschäft – Astronomen haben bereits mehr als 3500 Planeten außerhalb unseres Sonnensystems entdeckt. Ein neuer Fund machte im August 2016 dennoch Schlagzeilen: Proxima Centauri b umkreist den nur 4,2 Lichtjahre von uns entfernten Roten Zwergstern Proxima Centauri und ist damit der vielleicht nächstgelegene Exoplanet. Laut Berechnungen der Wissenschaftler ist der Planet nur wenig größer als die Erde und könnte aufgrund des Abstandes von seinem Stern sogar flüssiges Wasser auf seiner Oberfläche beherbergen. Damit wäre zwar eine Voraussetzung für Leben auf dieser fremden Welt erfüllt. Doch wie Artie Hatzes von der Landessternwarte Thüringen es im Interview mit Welt der Physik formulierte: „Wenn man eine Liste mit all den Faktoren erstellt, die man für die Bewohnbarkeit braucht, steht zwar die Temperatur ganz oben, ist aber nur einer von vielen Aspekten.“

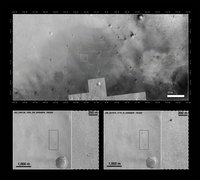

Schiaparelli auf dem Mars

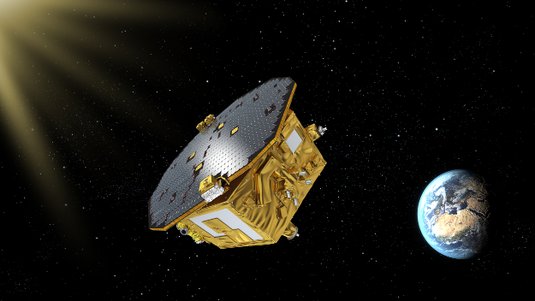

Bei der geplanten Landung von „Schiaparelli“ auf dem Mars konnte die Europäische Raumfahrtagentur ESA bereits mehrere Punkte auf ihrer Liste abhaken, doch schließlich scheiterte das Vorhaben. Im Oktober 2016 hatten der Trace Gas Orbiter und das Landemodul „Schiaparelli“ den Roten Planeten erreicht. Während die Raumsonde wie vorgesehen in eine Umlaufbahn um den Mars einschwenkte, gestaltete sich die Landung von Schiaparelli auf der Planetenoberfläche leider alles andere als sanft. Die bisher ausgewerteten Funksignale lassen darauf schließen, dass sich der Fallschirm des Landers in einer Höhe von zwölf Kilometern und einer Geschwindigkeit von 1730 Kilometer pro Stunde öffnete und auch der Hitzeschild wie erwartet funktionierte.

Doch kurz nachdem sich der Fallschirm entfaltet hatte, übermittelte ein Instrument an Bord, das die Rotation des Landers erfasst, für etwa eine Sekunde einen fehlerhaften Wert an das Steuerungssystem. Zusammen mit den anderen, korrekt gemessenen Daten errechnete der Bordcomputer dadurch eine negative Höhe – Schiaparelli sollte sich also unterhalb der Marsoberfläche befinden, tatsächlich trennten den Lander aber noch 3,7 Kilometer vom Boden. Durch das fehlerhafte Signal verhielt sich Schiaparelli so als würde die Landung kurz bevorstehen: Der Fallschirm löste sich und die Bremstriebwerke zündeten nur für wenige Sekunden.

Infolgedessen raste Schiaparelli ungebremst zur Oberfläche, wo der Lander mit einer Geschwindigkeit von mehr als 500 Kilometern pro Stunde aufschlug. Die ESA wollte mit Schiaparelli vor allem Techniken für zukünftige Marslandungen erproben. „Ingenieurtechnisch gesehen ist es das, was wir von einem Test erwarten, und wir verfügen nun über äußerst wertvolle Daten, die wir auswerten können“, so David Parker, ESA-Direktor für bemannte Raumfahrt und robotische Exploration.

Ausreißer am LHC

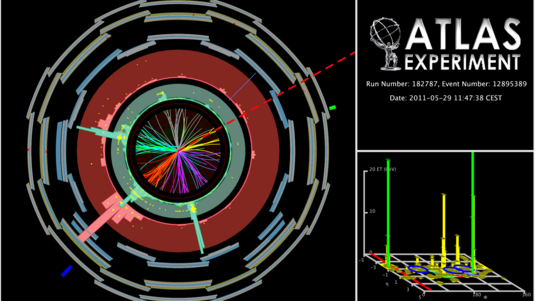

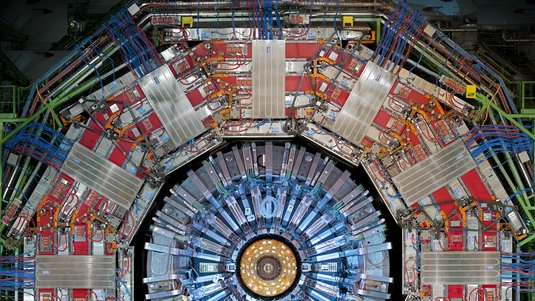

Auch am LHC werteten die Physiker dieses Jahr fleißig Daten aus – schließlich war die Spannung groß, nachdem Physiker im Dezember 2015 einen auffälligen Ausreißer in den Messdaten des Teilchenbeschleunigers entdeckt hatten. Würde sich durch weitere Messergebnisse ein neues Teilchen bei 750 Gigaelektronenvolt bestätigen lassen? Hunderte Publikationen in Fachzeitschriften spekulierten über mögliche Interpretationen der beobachteten Signatur und die neue Physik jenseits des perfekt bestätigten Standardmodells schien greifbar. Doch von der großen Revolution ist zum Ende des Jahres nichts übrig geblieben. Die neuen Daten konnten das Signal nicht bestätigen.

„Wir hatten von Anfang an vor voreiligen Schlüssen gewarnt und inzwischen deutet alles darauf hin, dass der auffällige Ausreißer bei 750 Gigaelektronenvolt in den Messdaten am LHC eine statistische Fluktuation war, also einfach nur Zufall. So wie man eben manchmal einen Sechser im Lotto hat. Was auch nicht so häufig vorkommt, aber es kommt vor“, beschreibt Peter Mättig von der Universität Wuppertal. Auf der kommenden Winterkonferenz der Teilchenphysik im März 2017 in Moriond sollen die abschließenden Ergebnisse bekannt gegeben werden. Eine überraschende Wendung ist hier allerdings nicht zu erwarten – und falls sie doch eintritt, wäre das erste Thema für den Jahresrückblick 2017 schon gesetzt.

Quelle: https://www.weltderphysik.de/thema/jahresrueckblicke/jahresrueckblick-2016/